山蜡梅 Shanlamei

http://www.100md.com

浙江中医学院

本品为民间草药。商品为蜡梅科植物山蜡梅的叶。

历代本草未见有山蜡梅记载。但安徽与江西民间早有应用山蜡梅叶泡茶治感冒的习惯。70年代起,使用量逐年增加。《中国药典》(1977年版)有记载。

山蜡梅 别名:香风茶(安徽),毛山茶、秋蜡梅(江西),铁筷子(贵州)。

Chimonanthus nitens Oliv.─蜡梅科Calycanthaceae

常绿灌木,高约4m。幼枝圆柱状或呈四棱形,棕色或黄棕色,具点状皮孔。单叶对生,革质;椭圆形或卵状披针形,长1~13cm,宽1~5cm,先端急尖或渐尖,基部渐狭或圆钝,全缘。幼叶两面被藻糙毛,上面亮绿色,下面灰白色,主脉向叶背突出,网脉较明显。花单生或成对生于叶腋,具短柄,芳香,花被片多数,排列成三轮,白色或黄白色,外轮的被片圆形,长5~7mm,宽3mm,中层被片窄,椭圆形,长10~17mm,宽约3mm,具爪,内轮被片卵形,长约10mm,宽约3mm,亦具爪;雄蕊5~7枚,着生于壶形的花托口部,花丝短,药隔突出,不育雄蕊与雄蕊同数,较短,着生在雄蕊内侧,并与之对生;雌蕊具多数心皮,离生,着生在空壶形的花托底部,子房卵形。瘦果,倒卵形或长椭圆形,被短绒毛。花期每年10月~翌年1月,果期4~7月。

生于山坡路旁,林缘阳处或疏林中。

分布于安徽、江西、浙江、江苏、福建、湖北、广西、湖南、贵州、云南等省区。

夏、秋二季采叶,拣去细梗及其它杂质,筛去泥屑,干燥。

山蜡梅 Folium Chimonanthi Nitenstis 主产于安徽、江西等地;长江以南各省亦产,自产自销。

1. 挥发油:开花期含量为1.62%~2.90%,营养期含量为1.82%~2.46%。均为淡黄色澄明油状液体,具特殊的香气。据气相色谱分析,开花期油中主成分为桉叶素与龙脑等,营养期油中主成分为芳樟醇与桉叶素。

, http://www.100md.com

2. 总黄酮0.87%~1.27%,经鉴定为槲皮素、山奈酚及其与葡萄糖、鼠李糖形成的甙。

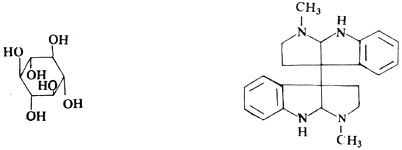

3. 生物碱0.1%,已分得蜡梅碱(Calycanthine)结晶。

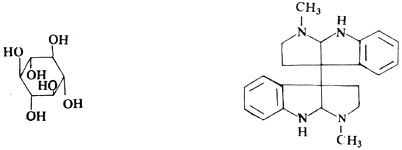

4. 鲨肌醇(scyllitol)。 ..鲨肌醇(scyllitol).........................蜡梅碱

..鲨肌醇(scyllitol).........................蜡梅碱

性状鉴别

商品为皱缩的叶片,有的已经破碎。完整叶椭圆形、卵状披针形或披针形,长3~13cm,宽5.5~8cm,先端钝尖或渐尖,基部渐狭或圆钝,革质,全缘,有短柄,灰褐色,长1~5mm,上、下表皮均有倒向粗糙感,上表面深绿色至污绿色,有光泽,主脉明显向下表面突出,下表面淡黄绿色或灰黄色,网状脉较明显。气清香,味微苦而辛凉。

以叶大、无梗、色绿而完整者为佳。

显微鉴别

叶主脉横切面:上表皮细胞1列,长椭圆形或类长方形,外被角质层 ,散有少数单细胞非腺毛,壁厚,基部较宽;下表皮细胞1列,较小,扁平,有众多气孔。栅栏细胞短柱形,2~3列,海绵组织5~6列,叶肉中散有油细胞,直径30~80μm。主脉明显向下表面突出,维管束外韧型,木质部较发达,导管常3~13个排列成行,韧皮部较窄,新月形,中柱鞘纤维发达,几连成环状。主脉上、下表皮内侧各有2~3列厚角细胞,薄壁细胞中散有油细胞。

山蜡梅叶横切面详图(×150)

下表皮表面观:表皮细胞垂周壁波状弯曲,具众多平轴式气孔,常两两相连,副卫细胞较宽,略呈椭圆状,并散有单细胞非腺毛,长26~81μm,壁厚7~8μm,基部直径26~39μm,其周围的表皮细胞呈狭长放射状排列。

, 百拇医药

山蜡梅叶下表皮(×385)

理化鉴别

1. 取本品乙醇溶液(1g/ml)1滴于滤纸上,在紫外光灯下观察,呈亮蓝色荧光,氨熏后呈黄绿色荧光。(检查黄酮)

2. 薄层层析。样品制备:按药典方法制得山蜡梅挥发油,经无水硫酸钠干燥后,用乙醚稀释,使成10mg/ml,供点样用。吸附剂:硅胶G板(青岛海洋化工厂),105℃活化30分钟。对照品:桉叶素(1,8-cineole)10mg/ml。点样量:10μl。展开剂/;Ⅰ.氯仿;Ⅱ.正己烷-乙醚(8:2);Ⅲ.苯。显色剂:茴香醚-浓硫酸喷雾,105℃烘烤后呈色。

3. 取山蜡梅叶2g,加乙醚5ml,水浴回流20分钟,滤过,得乙醚提取液,取10μl点样。同"2"操作,也可检出桉叶素的斑点。

, 百拇医药

山蜡梅叶薄层层析图谱

S:桉叶素 1.山蜡梅叶挥发油

味微苦、辛,性凉。有解表祛风,清热解毒功能。用于防治感冒、流行性感冒。用量18g。

1. 镇咳作用:本品挥发油对猫及豚鼠均有一定的镇咳作用,于腹腔注射20分钟后效果最佳。

2. 抗病毒作用:本品水浸液或挥发油均有直接抑制或杀灭流感A3或副流感1病毒的作用。

3. 降压作用:本品总生物碱盐酸盐给猫与狗静脉注射(7mg/kg),血压下降在40%以上,降压效应维持在半小时以上。

临床应用山蜡梅片(2.5g生药/片),治疗感冒338例,一日3次,每次二片,三天为一疗程,有效率达92.9%。

同属植物柳叶蜡梅(C.salicifolius)、蜡梅(C.praecoxz) 与西南蜡梅(C.campanulatus)叶中均含挥发油,经气相色谱分析,这些油中也含桉叶素。, http://www.100md.com

[历史]

历代本草未见有山蜡梅记载。但安徽与江西民间早有应用山蜡梅叶泡茶治感冒的习惯。70年代起,使用量逐年增加。《中国药典》(1977年版)有记载。

[原植物]

山蜡梅 别名:香风茶(安徽),毛山茶、秋蜡梅(江西),铁筷子(贵州)。

Chimonanthus nitens Oliv.─蜡梅科Calycanthaceae

, 百拇医药 [点击上图放大] |

生于山坡路旁,林缘阳处或疏林中。

分布于安徽、江西、浙江、江苏、福建、湖北、广西、湖南、贵州、云南等省区。

, 百拇医药 [点击上图放大] |

[采制]

夏、秋二季采叶,拣去细梗及其它杂质,筛去泥屑,干燥。

[药材及产销]

山蜡梅 Folium Chimonanthi Nitenstis 主产于安徽、江西等地;长江以南各省亦产,自产自销。

[化学成份]

1. 挥发油:开花期含量为1.62%~2.90%,营养期含量为1.82%~2.46%。均为淡黄色澄明油状液体,具特殊的香气。据气相色谱分析,开花期油中主成分为桉叶素与龙脑等,营养期油中主成分为芳樟醇与桉叶素。

, http://www.100md.com

2. 总黄酮0.87%~1.27%,经鉴定为槲皮素、山奈酚及其与葡萄糖、鼠李糖形成的甙。

3. 生物碱0.1%,已分得蜡梅碱(Calycanthine)结晶。

4. 鲨肌醇(scyllitol)。

..鲨肌醇(scyllitol).........................蜡梅碱

..鲨肌醇(scyllitol).........................蜡梅碱[药材鉴别]

性状鉴别

, http://www.100md.com [点击上图放大] |

以叶大、无梗、色绿而完整者为佳。

显微鉴别

叶主脉横切面:上表皮细胞1列,长椭圆形或类长方形,外被角质层 ,散有少数单细胞非腺毛,壁厚,基部较宽;下表皮细胞1列,较小,扁平,有众多气孔。栅栏细胞短柱形,2~3列,海绵组织5~6列,叶肉中散有油细胞,直径30~80μm。主脉明显向下表面突出,维管束外韧型,木质部较发达,导管常3~13个排列成行,韧皮部较窄,新月形,中柱鞘纤维发达,几连成环状。主脉上、下表皮内侧各有2~3列厚角细胞,薄壁细胞中散有油细胞。

, http://www.100md.com [点击上图放大] |

山蜡梅叶横切面详图(×150)

下表皮表面观:表皮细胞垂周壁波状弯曲,具众多平轴式气孔,常两两相连,副卫细胞较宽,略呈椭圆状,并散有单细胞非腺毛,长26~81μm,壁厚7~8μm,基部直径26~39μm,其周围的表皮细胞呈狭长放射状排列。

[点击上图放大] |

, 百拇医药

山蜡梅叶下表皮(×385)

理化鉴别

1. 取本品乙醇溶液(1g/ml)1滴于滤纸上,在紫外光灯下观察,呈亮蓝色荧光,氨熏后呈黄绿色荧光。(检查黄酮)

2. 薄层层析。样品制备:按药典方法制得山蜡梅挥发油,经无水硫酸钠干燥后,用乙醚稀释,使成10mg/ml,供点样用。吸附剂:硅胶G板(青岛海洋化工厂),105℃活化30分钟。对照品:桉叶素(1,8-cineole)10mg/ml。点样量:10μl。展开剂/;Ⅰ.氯仿;Ⅱ.正己烷-乙醚(8:2);Ⅲ.苯。显色剂:茴香醚-浓硫酸喷雾,105℃烘烤后呈色。

3. 取山蜡梅叶2g,加乙醚5ml,水浴回流20分钟,滤过,得乙醚提取液,取10μl点样。同"2"操作,也可检出桉叶素的斑点。

, 百拇医药

山蜡梅叶薄层层析图谱

S:桉叶素 1.山蜡梅叶挥发油

[性味及功效]

味微苦、辛,性凉。有解表祛风,清热解毒功能。用于防治感冒、流行性感冒。用量18g。

[药理作用及临床应用]

1. 镇咳作用:本品挥发油对猫及豚鼠均有一定的镇咳作用,于腹腔注射20分钟后效果最佳。

2. 抗病毒作用:本品水浸液或挥发油均有直接抑制或杀灭流感A3或副流感1病毒的作用。

3. 降压作用:本品总生物碱盐酸盐给猫与狗静脉注射(7mg/kg),血压下降在40%以上,降压效应维持在半小时以上。

临床应用山蜡梅片(2.5g生药/片),治疗感冒338例,一日3次,每次二片,三天为一疗程,有效率达92.9%。

[附注]

同属植物柳叶蜡梅(C.salicifolius)、蜡梅(C.praecoxz) 与西南蜡梅(C.campanulatus)叶中均含挥发油,经气相色谱分析,这些油中也含桉叶素。, http://www.100md.com

参见:首页 > 中医药 > 中药专业 > 中草药汇编 > 中药大典 > 花类 > 蜡梅花