皂角刺 Zaojiaoci

http://www.100md.com

浙江中医学院

本品为少常用中药。商品主要为豆科植物皂荚的棘刺。

皂角刺始载于《图经本草》。苏颂谓皂刺与米醋熬嫩刺作煎,涂疮癣有奇效;《本草纲目》将本品列于"皂荚"项下。李明珍云:"治痈肿妒乳,风历恶疮,胎衣不下。"又云:"治风杀虫,功与荚同,但其锐利直达病所为异耳。"

皂荚 别名:皂角(通称),台树(江苏),皂节(江西),悬刀(山西、广西)。

Gleditsia sinensis Lam. (G. officinalis Hemsl.)--豆科Leguminosae

落叶乔木,高达15m。树干有棘刺,坚挺,常分枝。偶数羽状复叶,近革质;小叶3~8对,对生或互生,具短柄,小叶片长卵形或卵形,长3~8cm,宽1~2cm,先端钝,顶有细尖,基部宽楔形或近圆形,常稍偏斜,边缘有小波状细锯齿,下面网脉明显,两面均被短柔毛。总状花序腋生或顶生,花杂性;花梗长0.3~1cm,被短柔毛,花萼钟状,先端4裂;花瓣4,椭圆形;雄蕊6~8,其中3~4枚较长;子房有短柄,扁平,被疏毛,有多数胚珠。荚果长条状,长12~25cm,宽2~3.5cm,紫黑色。有光泽,质坚硬。花期5月,果期10月。

生于山坡、溪谷或平原等地。

分布于河北、河南、山西、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、贵州、甘肃等省区。

, 百拇医药 全年均可采收,以9月至翌年3月为宜。将棘刺剪下,晒干或趁鲜纵切成斜片或薄片后,晒干。

皂角刺Spina Gleditsiae 主产于河南洛阳、信阳、南阳,江苏泰兴、句谷、溧阳,湖北恩施、宜昌,广西全县、龙胜、永福、凌乐。以河南、江苏、湖北、广西产量大,销全国,并有出口。此外,安徽、四川、湖南、浙江、贵州、陕西、甘肃、河北、江西、山东、山西、辽宁等地亦产。

本品含黄酮类化合物:黄颜木素(即漆二氢素fustin)、非瑟素(即漆黄素fisetin)、无色花青素。此外,尚含有酚类、氨基酸等。

性状鉴别

完整的棘刺为主刺及1~2次分枝,全体紫棕色,光滑或有细皱纹,有时带有灰白色地衣斑块,全刺扁圆柱状,长5~18cm,基部粗约8~12mm,末端尖锐;分枝刺螺旋形排列,与主刺成60~80度角,向周围伸出,一般长约1~7cm;于次分枝上又常有更小的刺,分枝刺基部内侧常呈小阜状隆起。体轻,质坚硬,不易折断。

, 百拇医药

皂角刺在商品中多切成斜薄片,一般呈长披针形,长2~6cm,宽3~7mm,厚1~3mm。常带有尖细的刺端,切面木质部黄白色,中心髓部松软,呈淡红色。质脆,易折断,无臭。味淡。

以片薄、纯净、无枝梗、色棕紫、切片中间棕红色、糠心者为佳。显微鉴别

刺的横切面:最外一层表皮细胞外被角质层。皮层薄,有的薄壁细胞含少量淀粉粒。中柱鞘处有厚壁纤维和厚壁细胞断续环列。薄壁细胞常含草酸钙方晶或簇晶。韧皮部呈新月形,极小。木质部发达,由木化的木薄壁细胞、纤维和导管组成。髓宽广,占整个断面的一半以上,髓细胞大形,不规则,常含少量棕色物质。

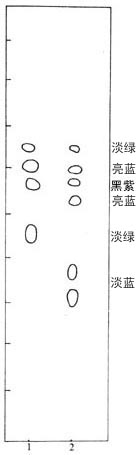

皂角刺耳 上:横切面简图(×40)下:皂角粉末图(×160)

1. 表皮细胞及气孔 2.纤维及分隔纤维 3.晶鞘纤维及草酸钙簇晶

4.木薄壁细胞 5.螺纹导管及具缘纹孔导管 6.髓细胞

粉末:棕褐色,纤维性,臭微弱。表皮细胞有棕色内含物及小颗粒状晶体,表面观可见气孔。中柱鞘纤维多碎断,微黄色,壁厚,胞腔不明显,周围薄壁细胞含草酸钙方晶,直径17~22μm,簇晶直径6~8μm,形成晶鞘纤维。纤维束厚壁性,分隔纤维,薄壁性纤维有的具单纹孔。木薄壁细胞方形或类多角形,具纹孔。有螺纹导管及具缘纹孔导管碎片散在。髓细胞大形,具众多单纹孔。

理化鉴别

, http://www.100md.com

1. 取本品粉末1g,加乙醇20ml,置水浴上回流15分钟,滤过。取滤液1ml,加镁粉少量与盐酸3~4滴,显红色。(检查黄酮)

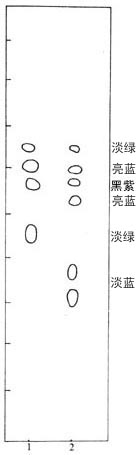

2. 薄层层析。样品制备:取样品1g,加乙醇15ml,温浸一小时,滤过。滤液浓缩,供点样用。吸附剂:0.8%CMC硅胶G(青岛海洋化工厂)。展开剂:乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水(50:30:10:10)展距14cm。置紫外光灯(365nm)下观察荧光斑点。

皂角刺的薄层层析图谱

1.日本皂角刺 2.皂有刺

味辛,性温。有活血消肿,排脓通乳的功能。用于痈肿疮毒初起或脓成不溃,乳汁不下。外治疮癣。剂量3~9g,外用适量,醋煎涂患处。注意:痈肿已溃及孕妇忌用。

试用于治疗急性扁桃体炎有一定效果,一般在服药次日,体温及白细胞即下降至正常,自觉症状及扁桃体红肿减轻。, 百拇医药

[历史]

皂角刺始载于《图经本草》。苏颂谓皂刺与米醋熬嫩刺作煎,涂疮癣有奇效;《本草纲目》将本品列于"皂荚"项下。李明珍云:"治痈肿妒乳,风历恶疮,胎衣不下。"又云:"治风杀虫,功与荚同,但其锐利直达病所为异耳。"

[原植物]

皂荚 别名:皂角(通称),台树(江苏),皂节(江西),悬刀(山西、广西)。

Gleditsia sinensis Lam. (G. officinalis Hemsl.)--豆科Leguminosae

, http://www.100md.com [点击上图放大] |

生于山坡、溪谷或平原等地。

分布于河北、河南、山西、陕西、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、贵州、甘肃等省区。

[采制]

, 百拇医药 全年均可采收,以9月至翌年3月为宜。将棘刺剪下,晒干或趁鲜纵切成斜片或薄片后,晒干。

[药材及产销]

皂角刺Spina Gleditsiae 主产于河南洛阳、信阳、南阳,江苏泰兴、句谷、溧阳,湖北恩施、宜昌,广西全县、龙胜、永福、凌乐。以河南、江苏、湖北、广西产量大,销全国,并有出口。此外,安徽、四川、湖南、浙江、贵州、陕西、甘肃、河北、江西、山东、山西、辽宁等地亦产。

[化学成份]

本品含黄酮类化合物:黄颜木素(即漆二氢素fustin)、非瑟素(即漆黄素fisetin)、无色花青素。此外,尚含有酚类、氨基酸等。

[药材鉴别]

, http://www.100md.com [点击上图放大] |

性状鉴别

[点击上图放大] |

, 百拇医药

皂角刺在商品中多切成斜薄片,一般呈长披针形,长2~6cm,宽3~7mm,厚1~3mm。常带有尖细的刺端,切面木质部黄白色,中心髓部松软,呈淡红色。质脆,易折断,无臭。味淡。

以片薄、纯净、无枝梗、色棕紫、切片中间棕红色、糠心者为佳。显微鉴别

刺的横切面:最外一层表皮细胞外被角质层。皮层薄,有的薄壁细胞含少量淀粉粒。中柱鞘处有厚壁纤维和厚壁细胞断续环列。薄壁细胞常含草酸钙方晶或簇晶。韧皮部呈新月形,极小。木质部发达,由木化的木薄壁细胞、纤维和导管组成。髓宽广,占整个断面的一半以上,髓细胞大形,不规则,常含少量棕色物质。

, http://www.100md.com [点击上图放大] |

皂角刺耳 上:横切面简图(×40)下:皂角粉末图(×160)

1. 表皮细胞及气孔 2.纤维及分隔纤维 3.晶鞘纤维及草酸钙簇晶

4.木薄壁细胞 5.螺纹导管及具缘纹孔导管 6.髓细胞

粉末:棕褐色,纤维性,臭微弱。表皮细胞有棕色内含物及小颗粒状晶体,表面观可见气孔。中柱鞘纤维多碎断,微黄色,壁厚,胞腔不明显,周围薄壁细胞含草酸钙方晶,直径17~22μm,簇晶直径6~8μm,形成晶鞘纤维。纤维束厚壁性,分隔纤维,薄壁性纤维有的具单纹孔。木薄壁细胞方形或类多角形,具纹孔。有螺纹导管及具缘纹孔导管碎片散在。髓细胞大形,具众多单纹孔。

理化鉴别

, http://www.100md.com

1. 取本品粉末1g,加乙醇20ml,置水浴上回流15分钟,滤过。取滤液1ml,加镁粉少量与盐酸3~4滴,显红色。(检查黄酮)

2. 薄层层析。样品制备:取样品1g,加乙醇15ml,温浸一小时,滤过。滤液浓缩,供点样用。吸附剂:0.8%CMC硅胶G(青岛海洋化工厂)。展开剂:乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水(50:30:10:10)展距14cm。置紫外光灯(365nm)下观察荧光斑点。

皂角刺的薄层层析图谱

1.日本皂角刺 2.皂有刺

[性味及功效]

味辛,性温。有活血消肿,排脓通乳的功能。用于痈肿疮毒初起或脓成不溃,乳汁不下。外治疮癣。剂量3~9g,外用适量,醋煎涂患处。注意:痈肿已溃及孕妇忌用。

[药理作用及临床应用]

试用于治疗急性扁桃体炎有一定效果,一般在服药次日,体温及白细胞即下降至正常,自觉症状及扁桃体红肿减轻。, 百拇医药