第二节 常用的抗肿瘤药物

一、影响核酸生物合成的药物

又称抗代谢药,是模拟正常代谢物质,如叶酸、嘌呤碱、嘧啶碱等的化学结构所合成的类似物,与有关代谢物质发生特异性的拮抗作用,从而干扰核酸,尤其是DNA的生物合成,阻止瘤细胞的分裂繁殖。它们是细胞周期特异性药物,主要作用于S期。

5-氟尿嘧啶

5-氟尿嘧啶 (5-fluorouracil,5-FU),是尿嘧啶5位的氢被氟取代的衍生物,是抗嘧啶药。

【药理作用】在细胞内转变为5-氟尿嘧啶脱氧核苷酸(5F-dUMP)而抑制脱氧胸苷酸合成酶,阻止脱氧尿苷酸(dUMP)甲基化为脱氧胸苷酸(dTMP),从而影响DNA的合成。另外,5-FU在体内转化为5-氟尿嘧啶核苷(5-FUR)后,也能掺入RNA 中干扰蛋白质合成,故对其他各期细胞也有作用。

【体内过程】口服吸收不规则。常静脉给药。分布于全身体液,肿瘤组织中的浓度较高,易进入脑脊液内。由肝代谢灭活,变为CO2和尿素分别由肺和尿排出。

【不良反应】主要为胃肠道反应,重者血性下泻而死。骨髓抑制、脱发、共济失调等。因刺激性可致静脉炎或动脉内膜炎。偶见肝、肾功能损害。

【临床应用】对多种肿瘤有效,特别是对消化道癌症和乳腺癌疗效较好;对卵巢癌、宫颈癌、绒毛膜上皮癌、膀胱癌等也有效。

图49-4 几种药物阻断DNA合成的作用环节

MTX=甲氨蝶呤;6-MP=6-颈嘌呤;5-FU=5-氟尿嘧啶;

HU=羟基脲;6-TG=6-硫鸟嘌呤;Ara-C=阿糖胞苷

6-颈基嘌呤

6-颈嘌呤(6-mercaptopurine,6-MP)是腺嘌呤6位上的-NH2被-SH所取代的衍生物,为抗嘌呤药。

【药理作用】在体内先经酶催化变成硫代肌苷酸,它阻止肌苷酸转变为腺苷酸和鸟苷酸,干扰嘌呤代谢、阻碍核酸合成,对S期细胞及他期细胞有效。肿瘤细胞对6-MP可产生耐药性,因耐药性细胞中6-MP不易转变成硫代肌苷酸或产生后迅速降解之故。

【体内过程】口服吸收良好。分布到各组织,部分在肝内经黄嘌呤氧化酶催化为无效的硫尿酸(6-thiouric acid)与原形物一起由尿排泄。静脉注射的t1/2约为90分钟。抗痛风药别嘌醇可干扰6-MP变为硫尿酸,故能增强6-MP的抗肿瘤作用及毒性,合用时应注意减量。

【不良反应】多见胃肠道反应和骨髓抑制;少数病人可出现黄疸和肝功能障碍。偶见高尿酸血症。

【临床应用】对儿童急性淋巴性白血病疗效好,因起效慢,多作维持药用。大剂量用于治疗绒毛上皮癌有一定疗效。

甲氨蝶呤

甲氨蝶呤(methotrexate,MTX)又名氨甲蝶呤,(amethopterin),化学结构与叶酸相似,是抗叶酸药。

【药理作用】甲氨蝶呤对二氢叶酸还原酶有强大而持久的抑制作用,使5,10-甲撑四氢叶酸不足,脱氧胸苷酸(dTMP)合成受阻,影响DNA合成(图49-4);MTX也可阻止嘌呤核苷酸的合成,因为嘌呤环上的第2和第8碳原子是由FH4携带的一碳基团(如-CHO-,=C-)所供给,故能干扰RNA和蛋白质的合成。

【体内过程】口服吸收良好。1小时内血中浓度达峰值,3~7小时后已不能测到。与血浆蛋白质结合率为50%;t1/2约2小时。由尿中排出的原形约50%;少量通过胆道从粪排出。MTX不易透过血脑屏障。

【不良反应】较多。可致口腔及胃肠道粘膜损害,如口腔炎、胃炎、腹泻、便血甚至死亡。骨髓抑制可致白细胞、血小板减少以至全血象下降。也有脱发、皮炎等。孕妇可致畸胎、死胎。大剂量长期用药可致肝、肾损害。

【临床应用】用于儿童急性白血病和绒毛膜上皮癌。甲酰四氢叶酸能拮抗MTX 治疗中的毒性反应,现主张先用很大剂量MTX(3~5~25g/m2),以后再用甲酰四氢叶酸作为救援剂,以保护骨髓正常细胞,对成骨肉瘤等有良效。

近年发现癌细胞可对MTX产生耐药性,主要是基因扩增产生更多二氢叶酸还原酶所致,也与MTX进入细胞减少等有关。

阿糖胞苷

【药理作用】阿糖胞苷(cytarabine,AraC)在体内经脱氧胞苷激酶催化成二或三磷酸胞苷,进而抑制DNA多聚酶的活性而影响DNA合成;也可掺入DNA中干扰其复制,使细胞死亡。S期细胞对之最敏感,属周期特异性药物。

【体内过程】因不稳定,口服易破坏。静脉注射(5~10mg/kg)20分钟后多数患者血中已测不到。主要在肝中被胞苷酸脱氨酶催化为无活性的阿糖尿苷,迅速由尿排出。

【不良反应】对骨髓的抑制可引起白细胞及血小板减少。久用后胃肠道反应明显。对肝功能有一定影响,出现转氨酶升高。

【临床应用】治疗成人急性粒细胞或单核细胞白血病的有效药物。对实体瘤单独应用疗效不满意。

羟基脲

H2N-CO-NHOH

【药理作用】羟基脲(hydroxycarbamide,hydroxyurea,HU)能抑制核苷酸还原酶,阻止胞苷酸转变为脱氧胞苷酸,从而抑制DNA的合成。它能选择性地作用于S期细胞。口服吸收很快,1小时血药浓度达峰值,6小时消失。能透过红细胞膜和血脑屏障。主要由肾排泄。

【不良反应】主要为抑制骨髓。也可有胃肠道反应。可致畸胎,孕妇忌用,肾功能不良者慎用。

【临床应用】对慢性粒细胞白血病有确效,也可用于急性变者。对转移性黑色素瘤也有暂时缓解作用。用药后可使瘤细胞集中于G1期,故常作为同步化药物以提高肿瘤对化疗或放疗的敏感性。

表49-1 其他常用抗代谢药

| 药名 | 作用特点 | 不良反应 | |||||||||||||

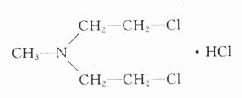

| 图49-5 氮芥为例的烷化作用和DNA交叉联结示意图 氮芥为一双(氯乙)胺化合物(R=CH3) (1)经释放Cl、分子间环化,形成不隐定的乙撑亚胺离子(叔胺) (2)后,即刻打开环链而形成具有活性的碳<鎓(caubonium)离子 (3)随即与DNA-鸟嘌呤(4)的N-7反应生成7-烷鸟嘌泠(5)N-7则可再转 变为季胺N。具有双功能基团的烷化剂尚可进行第二个环化(6)再产生一个碳<鎓离子 (7)与另一条互补DNA链上的鸟嘌呤形成链间交叉联结(8) 氮 芥 氮芥(chlorethamine,nitrogen mustard,mechlorethamine,HN2)是最早应用的烷化剂,选择性低,局部刺激性强,必须静脉注射。作用迅速而短暂(数分钟),但对骨髓等抑制的后果却较久。目前主要利用其速效的特点,作为纵隔压迫症状明显的恶性淋巴瘤的化学治疗,以及区域动脉内给药或半身化疗(压迫主动脉阻断下身循环),治疗头颈部等肿瘤,以提高肿瘤局部的药物浓度和减少毒性反应。可有恶心、呕吐、昡晕、视力减退、脱发、黄疸、月经失调和皮疹等不良反应。 环磷酰胺 环磷酰胺(cyclophosphamide,endoxan,cytoxan,CTX)为氮芥与磷酰胺基结合而成的化合物(见图49-6)。 图49-6 环磷酰胺的体内代谢 【药理作用】环磷酰胺在体外无活性,在体内经肝细胞色素P-450氧化、裂环生成中间产物醛磷酰胺(aldophosphamide),它在肿瘤细胞内,分解出有强效的磷酰胺氮芥(phosphamide mustard),才与DNA发生烷化,形成交叉联结,抑制肿瘤细胞的生长繁殖。环磷酰胺抗瘤谱较广,对恶性淋巴瘤疗效显著。对多发性骨髓瘤、急性淋巴细胞白血病、卵巢癌、乳腺癌等也有效。 【体内过程】口服吸收良好,1小时后血中药物达峰浓度,17%~31%的药物以原形由粪排出。30%以活性型由尿排出,对肾和膀胱有刺激性。静脉注射6~8mg/kg后,血浆t1/2约为6.5小时。在肝及肝癌组织中分布较多。 【不良反应】环磷酰胺可口服或注射;呕吐、恶心反应较轻,静脉注射大剂量时仍多见;脱发发生率较其他烷化剂为高约30%~60%,多发生于服药3~4周后;抑制骨髓,对粒细胞的影响更明显;对膀胱粘膜刺激可致血尿、蛋白尿;偶可影响肝功能,导致黄疸;还致凝血酶原减少;久用可致闭经或精子减少。 噻替派 噻替派(thio-tepa,triethylene thiophosphoramide,TSPA)结构中含三个乙撑亚胺基,能形成有活性的碳三离子与细胞内DNA的碱基结合,影响瘤细胞的分裂。其选择性较高,抗瘤谱较广,主要用于乳腺癌、卵巢癌、肝癌和恶性黑色素瘤等,对骨髓有抑制作用,引起白细胞和血小板减少,但较氮芥轻。胃肠道反应少见,局部刺激小,可作静脉注射、肌内注射及动脉内给药与胸(腹)腔内给药。 白消安 白消安(busulfan)又名马利兰(myleran),属磺酸酯类,在体内解离后起烷化作用。小剂量即可明显抑制粒细胞生成,对慢性粒细胞白血病疗效显著(缓解率80%~90%)。剂量提高可抑制全血象。对慢性粒细胞白血病急性病变及急性白血病无效。对其他肿瘤疗效不明显。口服吸收良好。静脉注射后2~3分钟内90%药物自血中消失。绝大部分代谢成甲烷磺酸由尿排出。本药的胃肠道反应少,对骨髓有抑制作用。久用可致闭经或睾丸萎缩,偶见出血、再生障碍性贫血及肺纤维化等严重反应。 表49-2 其他常用烷化剂

|