从Stop-Niddm研究看餐后血糖与心血管风险——写在研究拜唐苹与心血管事件风险研究的临床试验发表之际

UKPDS、DCCT等研究表明:在糖尿病患者中,空腹血糖及HbA1c与微血管病变关系密切,而与大血管病变的关系则处于临界状态。近年来,作为HbA1c的重要组成部分,餐后血糖的地位显得越来越重要。随着研究的深入,餐后血糖与2型糖尿病和心血管事件风险之间的病理生理学、流行病学联系越来越清晰。

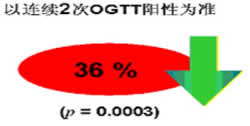

2002年6月,第一个研究餐后血糖与2型糖尿病发病危险的,随机双盲有对照的跨国多中心临床试验——STOP-NIDDM的研究结果,在Lancet上发表(Chiasson J-Let ak.Lancet 2002 359 2072-77)。其结果表明,服用阿卡波糖(拜唐苹®)3年,可降低IGT人群2型糖尿病发病风险达36%[以连续两次口服葡萄糖耐量试验(OGTT)阳性为准],经过校正性别、年龄、体重和体质指数(BMI)等因素后,拜唐苹仍然有效。

, http://www.100md.com

图1

拜唐苹显著降低IGT个体2型糖尿病发病风险

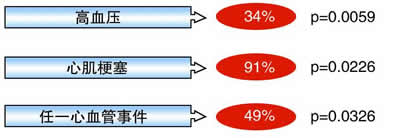

一年之后,今年6月15日,JAMA又发表了STOP-NIDDM研究中有关餐后血糖和心血管事件风险的研究结果。其结果显示:服用拜唐苹3年,可降低糖耐量低减(IGT)人群发生任一心血管事件的风险达49%;降低高血压风险达34%;降低心肌梗塞风险达91%。为了进一步明确对STOP-NIDDM的认识,编者特整理若干有关STOP-NIDDM的问题,并一一做答,以飨读者。

图2

拜唐苹显著降低IGT个体心血管事件风险

问题1: STOP-NIDDM研究中拜唐苹是否对OGTT的结果有所影响﹖

, http://www.100md.com

答案:拜唐苹抑制α-葡萄糖苷酶,在淀粉和蔗糖最终分解为可吸收的单糖过程中,发挥重要作用。由于淀粉和蔗糖是食物中碳水化合物的主要成分(分别约占总量的60%和30%),因此拜唐苹可以显著降低总葡萄糖水平。由于拜唐苹并不直接抑制碳水化合物的吸收,因此对OGTT无明显影响。根据STOP-NIDDM研究事先制定的研究方案,受试者在接受OGTT检测的当日并不服用拜唐苹。

问题2:为什么STOP-NIDDM研究在检测OGTT的同时患者并不服用拜唐苹,而干预组的负荷后血糖水平仍低于对照组?

答案:对IGT者和已诊断糖尿病患者的研究表明:拜唐苹干预引起的血糖改善,部分地与胰岛素敏感性改善有关,其主要作用机制是降低高血糖毒性,此外,其可能还有β细胞保护功能(降低高血糖对β细胞的毒性作用)。因此,拜唐苹不但具有降低餐后血糖的即时作用,还具有对糖代谢改善的深远作用。

问题3:由IGT进展为2型糖尿病患者基线时是否有某些共同的代谢特征?

, http://www.100md.com

答案:在整个STOP-NIDDM研究过程中,由IGT进展到2型糖尿病的患者,心血管疾病发病率高于未发生进展的IGT个体(6.5%比3.8%),前者中有65%在基线时即属于代谢综合征范畴,而后者的代谢综合征患病率为52%。

问题4:体重变化对IGT个体进展为2型糖尿病的危险或心血管疾病的发病率有无影响?

答案:在STOP-NIDDM研究中,拜唐苹组有小幅而具统计学意义的体重下降平均下降0.8 kg。然而,多个临床研究结果表明:拜唐苹对体重具有临界或无明显影响。虽然体重下降可能与2型糖尿病发病危险下降有关,但STOP-NIDDM研究结果经校正体重后,拜唐苹对IGT个体仍具有显著的降低糖尿病发病危险的作用(P=0.0012)。同时,拜唐苹干预还可显著降低心血管事件发病危险,校正其他心血管危险因素(包括体重变化)后,仍具有统计学意义拜唐苹组危险比为 0.5107 (95% CI : 0.2320~1.1241), P= 0.0951

, 百拇医药

问题5:安慰剂组发生心血管事件尤其是心肌梗死的IGT个体,是否属于该组的典型人群?

答案在STOP-NIDDM研究中,心血管事件发病率与其他多个研究结果一致。NHANES的IGT人群心血管年死亡率为0.9%;Whitehakk研究中,负荷后2小时血糖水平处于(5.3~11.0)mmok/L的个体,心血管年死亡率约为0.7% 。STOP-NIDDM研究的心血管事件发病率为1.4%。鉴于心血管事件发生例数一般低于心血管死亡例数,因此可以认为STOP-NIDDM研究结果与以上研究结果基本一致。

问题6:拜唐苹组和安慰剂组接受介入治疗的比例是否具有统计学意义?

答案 STOP-NIDDM研究中,与安慰剂组相比,拜唐苹组IGT个体接受介入治疗的比例无统计学差异,但显示出显著的、有利于拜唐苹的趋势。拜唐苹组IGT个体接受CABG、PTCA/冠状动脉内支架植入、颈动脉内膜切除术、外周动脉血管成形术和主动脉瘤手术11次,而对照组多达20次。

, 百拇医药

问题7:发生心血管事件的IGT个体,与初始参与试验人群以及意向治疗分析人群(尤其是既往有心血管病史并接受过响应治疗措施的人群)相比,在基线特征方面有何不同?

答案STOP-NIDDM研究中,心血管事件的分析对象仅限于意向治疗分析人群。IGT进展为2型糖尿病的分析对象,则为整个初始参与试验人群。基线时,拜唐苹组和安慰剂组接受心血管药物治疗的人分别为5例和8例,其中主要为血管转换酶抑制剂(ACEI)类和受体拮抗剂类药物。

问题8:IGT个体服用拜唐苹的心血管益处是否在2型糖尿病患者中同样存在?

答案STOP NIDDM研究的设计并非是分析拜唐苹对2型糖尿病患者的心血管预防作用。然而,在一项有安慰剂对照的回顾性研究中,拜唐苹对2型糖尿病患者的心血管保护作用同样显著。拜唐苹组的心血管事件发生率显著低于安慰剂组。

, 百拇医药

问题9:何时使用拜唐苹对高危人群进行干预可以获得最大心血管益处﹖

答案分子病理学研究表明:患者在确诊糖尿病前许多年,已经存在与糖尿病相关的病理学显著改变,而此时的血糖水平远低于糖尿病诊断标准。愈来愈多的证据提示,餐后高血糖即便出现在糖调节异常的早期,也已经是强心血管致病因素了。檀香山心脏研究结果提示,心血管危险与负荷后血糖水平具有梯度相关性,多项研究表明,IGT个体的心血管死亡率显著增高,即使校正其他经典心血管危险因素后,该相关性仍然存在。2003年3月,DECODE研究组在Diabetes Care上发表的研究结果提示,在任何空腹血糖水平下,餐后高血糖与心血管死亡危险几乎呈线性关系。因此,在IGT个体中,心血管危险的增加与负荷后血糖水平的升高相关。

此外,负荷后高血糖也与动脉粥样硬化风险的增加密切相关。以上研究强烈提示应当在病程中尽可能早地使用拜唐苹。

, 百拇医药

问题10:需要开展什么研究以进一步确认STOP-NIDDM研究的结果﹖

答案为进一步验证STOP-NIDDM研究的结果,有研究者对既往所有使用拜唐苹治疗2型糖尿病的研究进行荟萃分析(MeRIA研究)。该研究纳入7项随机双盲有安慰剂对照的临床试验,其中最短干预时间为52周,2型糖尿病患者被随机分为拜唐苹组n=1248或安慰剂组 n=932。初级终点是发生首次心血管事件的时间。研究采用Cox回归分析。结果表明,拜唐苹干预对全部事先确定的心血管事件均具有改善作用。拜唐苹能够显著降低心肌梗死的危险风险比为0.32 (95% CI 为0.14~0.70) P=0.0047]和任一心血管危险[0.59 (95% CI 0.43~0.81) P=0.0017]。在拜唐苹干预过程中,血糖控制、甘油三酯水平、体重和收缩压等均有改善。这些发现均进一步支持STOP-NIDDM研究中拜唐苹对大血管的保护作用是可靠的。

问题11:研究人员对STOP-NIDDM心血管事件的初步分析结果与由专科医师组成鉴定委员会进行的再分析结果有何不同?

, 百拇医药

答案:研究初步分析结果与由专科医师组成的鉴定委员会进行的再分析结果是一致的,前者共纳入79次任一心血管事件(其中安慰剂组49次,拜唐苹组30次);后者共纳入47例首次发生任一心血管事件的患者(其中安慰剂组32例,拜唐苹组15例)。

问题12 :采用空腹血糖来计算IGT进展为2型糖尿病的发病率如何?

答案以连续2次空腹血糖≥7 mmok/L为糖尿病诊断标准,拜唐苹组糖尿病发病率为17%,对照组为26% 危险比为0.68 (95% CI 为0.54~0.85) 。该结果与根据OGTT测算的拜唐苹降低2型糖尿病绝对风险8.7%、相对风险36.4%的结果是一致的。

问题13 :拜唐苹组心血管事件发病危险下降与降低体重、降低甘油三酯、升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平、降血压等作用是否有关?

, 百拇医药

答案考虑到以上影响因素,在统计分析时将以上因素列为协变量进行校正后,拜唐苹的治疗作用仍然显著存在。

问题14 :基线时高胰岛素血症是否影响研究结果?

答案STOP-NIDDM研究中,基线时,安慰剂组平均空腹胰岛素水平为97.35 pmok/,拜唐苹组为99.93 pmok/L。安慰剂组和拜唐苹组空腹胰岛素水平高于65 pmok/L 的IGT个体数分别占总数的69%和70.4%。在亚组分析中,空腹胰岛素水平< 65 pmok/L的个体比空腹胰岛素水平>65 pmok/L的个体具有更有利的风险比0.5519 比 0.8072,而两亚组中拜唐苹干预的治疗作用均具有显著意义。

问题15:为什么拜唐苹干预并未显著降低HbA1c水平而能显著降低IGT进展为2型糖尿病的风险?

, 百拇医药

答案HbA1c是反映血糖长期控制情况的“金标准”,但不能反映血糖控制过程中空腹和餐后的情况。在DCCT中,强化血糖控制可延缓1型糖尿病患者发生微血管病变。然而,作者同时认为:血糖控制的其他方面(指HbA1c未反映的方面),可能增加并发症的风险。例如,发生并发症的风险可能与餐后血糖迁移有关。这在糖尿病自然病程的早期、HbA1c尚未升高的阶段尤其显著。

研究表明,负荷后高血糖与IGT进展为2型糖尿病相关,后者与胰岛素抵抗和β细胞功能进行性下降有关。餐后高血糖可能通过高血糖毒性和增加胰岛素分泌而促进β细胞功能不全的发生。拜唐苹通过降低餐后高血糖,而避免高血糖毒性和β细胞功能衰竭。此外,STOP-NIDDM的预试验显示:拜唐苹治疗4周可显著提高胰岛素敏感性。随后的多项研究也证实了这一结果。因此,降低餐后高血糖可避免葡萄糖耐量进行性恶化,从而降低了IGT进展为2型糖尿病的风险。该结果在STOP-NIDDM中得到明确证实。

问题16拜唐苹降低心血管事件风险的作用机制如何?

, 百拇医药

答案尽管餐后高血糖与心血管疾病密切相关,但是餐后高血糖造成即时损害,并导致心血管疾病的病理生理学机制尚待进一步研究。Ceriekko等研究证实:餐后高血糖与氧化应激有关。而拜唐苹则可预防餐后过度升高的氧化应激反应。与餐后高血糖相关的内皮功能失调是高血压和心血管疾病的早期改变。拜唐苹还可减少终末糖基化产物的生成,后者可通过蛋白交联、刺激炎性介质表达引起组织损害。AGEs还可刺激细胞因子生成、促进血管壁增厚和血管弹性降低。拜唐苹还可影响多个心血管危险因素,从而显著降低心血管事件风险。因此,拜唐苹对其他代谢指标(血脂、胰岛素水平、胰岛素抵抗、血压)等的全面改善均有助于心血管事件风险的降低。

问题17拜唐苹降低高血压风险的机制如何?

答案拜唐苹可直接降低餐后血糖从而引起一系列级联反应。内皮功能从该级联反应获得正面收益(改善凝血功能、避免过度氧化应激反应、减少功能蛋白和基质蛋白糖基化、降低过高的胰岛素和血脂水平等)。内皮功能的恢复和保护可能降低高血压的风险。拜唐苹 “节约”胰岛素分泌的作用也可能与此有关。血压调节与血清胰岛素水平的关系存在多个假设和学说。已知胰岛素可刺激交感神经,拜唐苹降低餐后高血糖引起的胰岛素水平降低,可最终导致24小时血压降低。这一解释与STOP NIDDM和其他研究中合并心率减慢相一致。胰岛素对肾小管钠的重吸收作用,也可能为拜唐苹降低血压的作用机制之一。

, 百拇医药

问题18拜唐苹降低心肌梗死风险的机制如何?

答案尽管尚须进一步研究拜唐苹降低心肌梗死风险的病理生理学机制,但现有的证据表明,拜唐苹至少可以部分改善凝血机能。糖尿病患者一般存在高凝倾向,进餐后伴随着餐后高血糖和高胰岛素血症的发生,多项凝血活化指标异常升高,如凝血酶原片段1+2 P<0.05、D-二聚体P<0.01等。而拜唐苹能抑制进食标准餐后的凝血酶原片段1+2和D-二聚体等指标的升高。

拜唐苹降低心肌梗死风险的其他可能机制是影响粥样斑块的稳定性。众所周知,餐后高血糖与氧化应激反应密切相关。最近有研究认为,氧化应激反应增加金属基质蛋白酶(可降解胶原蛋白,从而降低粥样斑块纤维帽的稳定性)的表达。因此,降低餐后血糖以及伴随的氧化应激反应,可降低粥样斑块破裂的危险,而粥样斑块破裂本身在大多数心肌梗死中扮演了关键角色。, 百拇医药