国家的视角那些试图改善人类状况的项目是如何失败的版高清.pdf

http://www.100md.com

2020年11月27日

|

| 第1页 |

|

| 第9页 |

|

| 第13页 |

|

| 第25页 |

|

| 第49页 |

|

| 第124页 |

参见附件(7314KB,436页)。

试图改变人类状况的项目为何失败

社会科学文献出版社荣誉出版的一本]詹姆斯·C.斯科特的书籍,国家的视角那些试图改善人类状况的项目是如何失败的一书中列举了当代很多失败案例,如近代德国林业标准化问题、柯布西耶流派在城市规划留下的后遗症、苏联集体农场、非洲的强制村庄等等。

国家的视角预览

内容简介

在这部内容丰富且极具原创性的著作中,詹姆斯?C. 斯科特分析了在各个领域中,由国家主导的大型规划项目遭遇失败的例子。斯科特指出,当国家权力坚持推行简单的规划方案,而这种方案对复杂且不易理解之相关性尤显粗暴时,中央主控的社会规划项目就很难取得成功。进而言之,针对社会组织的设计要想获得成功,必须依靠这样一种认知:即地方知识和实践知识与常规知识和技术知识同等重要。作者列举了令人信服的例证,并质疑了“发展理论”,同时反对独裁权力主导的规划项目对国民价值、愿望和目标的忽视。“社会的清晰性提供了大规模开展社会工程的可行性,极端的现代主义意识形态提供了愿望,独裁的国家有实现这一愿望的决定权和行动能力,软弱的公民社会则提供了等级社会作为其实现的基础。”在作者看来,上述四个因素的结合,往往使得悲剧难以避免。

作者介绍

詹姆斯?C. 斯科特(James C. Scott),耶鲁大学政治科学斯特林教授、人类学教授,农业研究项目(Agrarian Studies Program)联合负责人,是美国人文与科学院(American Academy of Arts and Sciences)成员,也是一位普通农民。他的研究关注政治经济学、比较农业社会、霸权和反抗理论、农民政治学、革命、东南亚、阶级关系和无政府主义理论。著有《统治和反抗的艺术》(Domination and the Arts of Resistance)、《弱者的武器》(Weapons of the Weak)、《国家的视角》(Seeing Like a State)、《逃避统治的艺术》(The Art of Not Being Governed)、《六论自发性》(Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy)、《反对谷物》(Against the Grain)等。

目录大全

导言

第一部分 清晰化和简单化的国家项目

第一章 自然与空间

国家和科学林业:一个寓言

社会事实:原始的和加工过的

铸造清晰性的工具:流行的度量,国家的度量

土地制度:地方实践与财政简况

第二章 城市、人民和语言

姓的创造

标准的正式语言的指令

交通模式的集权化

结论

第二部分 转变中的视野

第三章 独裁主义的极端现代主义

社会的发现

极端现代主义的激进权威

20世纪的极端现代主义

第四章 极端现代主义的城市:试验与批评

总体的城市计划

巴西利亚:建成的最接近极端现代主义的城市

勒柯布西耶的昌迪加尔

反对极端现代主义城市规划的一个例子:简雅各布斯

第五章 革命的政党:计划和诊断

列宁:革命的建筑师和工程师

卢森堡:革命的内科医生和助产士

亚历山德拉柯伦泰和工人对列宁的反对

第三部分 农村定居和生产中的社会工程

第六章 苏维埃集体化,资本主义梦想

苏维埃-美国的迷信:工业化农场

苏维埃俄国的集体化

国家控制和征收的景观

独裁式极端现代主义的限制

第七章 坦桑尼亚的强制村庄化:美学和微型化

东非殖民化的极端现代主义农业

1973年以前坦桑尼亚的村庄和“改进的”农业

“到村庄中生活,这是命令”

“理想的”国家村庄:埃塞俄比亚的变异

结论

第八章 驯化自然:清晰和简单的农业

各类农业的简单化

极端现代主义农业问答

现代主义者的信念与地方实践

极端现代主义的制度亲和力

农业科学的简单化假设

科学农业的简单化实践

比较两个农业逻辑

第四部分 失去的环节

第九章 薄弱的简单化和实践知识:米提斯

米提斯:实践知识的轮廓

米提斯的社会背景和它的被破坏

一个反对知识帝国主义的例子

第十章 结语

“那是无知,傻瓜!”

为抽象公民做的计划

剥开事实见本质

图解的失败和米提斯的角色

一个亲和米提斯的制度案例

鸣谢

插图来源

索引

再版译者后记

特色亮点

有人说,科学前进一大步,诗意就后退一小步。科学思维的一大功能,就是将复杂事物精简,抽象为几条基本原则。无论是便于规划管理,还是提高生产效率,人们按照这些原则行事,似乎就能达到事半功倍的效果。不仅如此,科学规划产生表面的平等,制造出民主幻影,在科学主义和自由民主大旗的掩护下,所谓“历史终结”也显得底气十足了。古代作家的乌托邦大多在纸上规划,现代 机器就很难满足于此了。权力巨兽习得 的科学语言后,就开始肆无忌惮地将触手伸到社会的各个角落。无论政党组织、意识形态,还是城市规划、农林发展,概莫能外。仿佛一个个确定可解的公式摆在施政者面前,填入正确数值,就能得出预期结果。

本书获2000年马太·多甘奖(Mattei Dogan Award)

2015年美国政治科学学会威尔达夫斯基奖( Wildavsky Award )

著名学者詹姆斯·C.斯科特的经典之作。

现代国家崛起的全景式描述。

深入探究乌托邦式大型社会项目的成败缘由。

评析国家干预的利弊及地方自治的可能。

逻辑清晰且论证充分,涉猎广泛又旁征博引。

国家的视角那些试图改善人类状况的项目是如何失败的版截图

James C. Scott

Seeing Like a State:How Certain Schemes to Improve the Human

Condition Have Failed

·1998 by Yale University

Originally published by Yale University Press

Simplified Chinese translation copyright ?2019 by Social

Sciences Academic Press(China)

All Rights Reserved.

青年创新基金

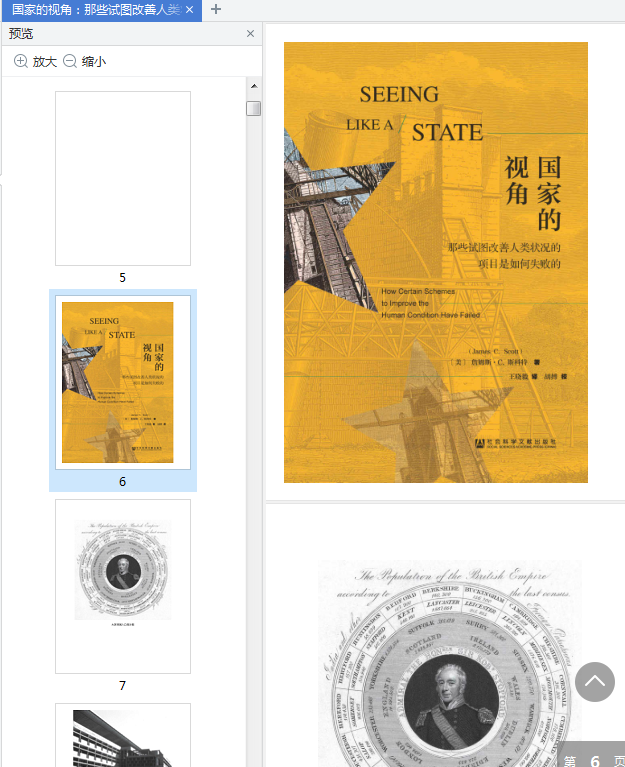

SSAP YOUTH INNOVATION FUND大英帝国人口统计图印度昌迪加尔公寓大楼,由勒·柯布西耶(Le Corbusier)规划修建,极端现代主义建筑代表。简·雅各布斯(Jane Jacobs),美国作家,著名城市规划师,极端现代主义城市规划的反对者。列宁著作《怎么办?》书影(最左)

罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg),波兰裔德国马克思主义理论家、哲学家、经济学家和反战活动家。在政党

问题上,与列宁的观点针锋相对。再一次永远地献给路易斯

欧文:怎么了?

约兰德:我也不知道,但是我很关心我在其中的角色,那可以说是一种驱逐。

欧文:我们正在编制六英寸的国家地图,那上面有什么不对的地方吗?

约兰德:不是在……

欧文:我们将取消那些带来迷惑和混淆的地名……

约兰德:谁迷惑了?人民迷惑了吗?

欧文:我们将那些地名标准化,使它们尽可能准确和清楚。

约兰德:有些东西却被侵蚀了。

——布赖恩·福瑞尔(Brian Friel),《翻译2.1》中文版序言

能够为本书的中文版写作一个简短的序言是我的荣幸,同时它的出版也使我忐

忑不安。

作为一个从事政治学和人类学研究近40年的学者,我感到长期和杰出的中国农

村社会研究的知识传统使我受益匪浅。我从中吸收了大量知识,尽管只是通过翻译

的著作。这不仅包括20世纪和21世纪的学术著作,而且包括中国的古典文学。我发

现后者是极富启发意义的。比如,我最近发现,《水浒传》中充满了真知灼见,它

表明在国家的压迫下,人迹罕至的山地如何成为人们避难和复兴的场所。这一经验

在很多方面也适用于我所研究的东南亚大陆山地与河谷之间的关系。

尽管我是从事东南亚问题研究,特别是从事印度尼西亚、马来西亚和缅甸问题

研究的专家,但我最初曾计划成为中国问题专家。在我开始研究生学习的1962年,访问中国是根本不可能的,更不用说从事研究了。那时,我非常想在村庄从事田野

工作,而不想成为“扶手椅上”的图书馆学者。为此,我转而学习马来语,后来在

马来西亚从事了两年的田野工作,《弱者的武器:农民反抗的日常形式》(New

Haven,1985)就是这一研究的成果。感谢威斯康星大学的爱德华·弗里德曼

(Edward Friedman),他不仅是我的同事和教学伙伴,也是我知识上的良师,他

使我能够一直与中国农村的最新研究成果同行,这也包括他自己[与毕克伟(Paul

G.Pickowicz)和赛尔登(Mark Selden)]关于河北省饶阳县五公村的著作

(《中国乡村:社会主义国家》,社会科学文献出版社,2002)。我也有幸培训了

许多学生,他们现在出色地从事中国农村研究,并且与昆明可持续发展与地方知识

研究所合作进行地方和俗语的识别。

读者将会清楚地看到,这本书的中心问题就是那些具有良好用意的领袖是如何

为使其人民的生活和景观能够现代化而设计出种种项目的。这些项目是如此巨大,如此忽视生态和社会生活的基本事实,甚至当其致命的结果已经显现出来以后,仍

然被不顾一切地继续推行。这已经成为我所关注的占主导地位的问题。我的结论是,“作为宗教信仰的极端现代主义”、独裁的权力以及软弱的市民社会为社会灾

难和自然灾难的泛滥提供了条件。我从科学林业、社会主义意识形态、城市规划

(巴西利亚)、坦桑尼亚的“村庄化”(乌贾玛)、苏联集体化和工业化农业中都

得出了这一结论。在每一个案例中我都指出了所谓的规划者对其所要改变的社会或

生态知之甚少,而地方上流行的知识及其在压迫下的适应和逃避在许多时候是如何

成功地避免了完全的灾难。我将这些工作留给我的那些有才华的中国读者。

这些项目的基石来自我所称的“清晰和简单化的设计”,这些设计是所有社会

规划、图解和管理所不可或缺的。作为一种控制人口流动的知识形式的户籍制度就

是一例。按照欧洲的标准,中国人在这方面是早熟的,早在汉代中国就出现了正式

的宗族姓氏制度。在它们之中,以及它们本身,清晰和简单化活动所显现的只是抽

象的“能力”。它们可以被负责和有益地使用(比如对于追踪和控制非典型肺炎所

必需的全国流行病统计数字),也可以为了无意义的目的而被不负责任地使用。尽

管我所讨论的几个例子都是以前的所谓“社会主义阵营”的规划,但是极端现代主

义的狂妄及其带来的灾难(比如巴西利亚、科学林业、工业化农业)并非社会主义

背景下独有的危险。它也同样可以是巨大并且强有力的组织在市场经济中的产物,当这些组织试图通过群体力量操纵自然和它们的人力以实现其控制范围最大化的时

候,就会出现类似的结果。这部著作应被看作对我所说的米提斯的赞颂:也就是对

普通人所具有的关于他们周围社会和自然如何运作的实践和有用知识,以及他们抵

制那些危害社会和自然的项目的能力的赞颂。在这个意义上,它也是对“没有等级

制度的社会秩序和相互密切关系”的赞颂,这是早期无政府主义思想的一个重要倾

向。后来在一般观念中,无政府主义代表了“无秩序和暴力”。秩序的建立不必压

制地方的和流行的内容,压制地方和流行的东西往往会带来无序。

我将这部著作的出版看作一个开展与中国同事对话的机会,我期望从他们那里

学习到的东西远比我所教授的更多。

詹姆斯·C.斯科特

耶鲁大学政治科学斯特林(Sterling)教授,人类学教授

农业研究项目主任

美国康涅狄格州纽黑文目录

导言

第一部分 清晰化和简单化的国家项目

第一章 自然与空间

国家和科学林业:一个寓言

社会事实:原始的和加工过的

铸造清晰性的工具:流行的度量,国家的度量

土地制度:地方实践与财政简况

第二章 城市、人民和语言

姓的创造

标准的正式语言的指令

交通模式的集权化

结论

第二部分 转变中的视野

第三章 独裁主义的极端现代主义

社会的发现

极端现代主义的激进权威

20世纪的极端现代主义

第四章 极端现代主义的城市:试验与批评

总体的城市计划

巴西利亚:建成的最接近极端现代主义的城市

勒·柯布西耶的昌迪加尔

反对极端现代主义城市规划的一个例子:简·雅各布斯

第五章 革命的政党:计划和诊断

列宁:革命的建筑师和工程师

卢森堡:革命的内科医生和助产士

亚历山德拉·柯伦泰和工人对列宁的反对第三部分 农村定居和生产中的社会工程

第六章 苏维埃集体化,资本主义梦想

苏维埃-美国的迷信:工业化农场

苏维埃俄国的集体化

国家控制和征收的景观

独裁式极端现代主义的限制

第七章 坦桑尼亚的强制村庄化:美学和微型化

东非殖民化的极端现代主义农业

1973年以前坦桑尼亚的村庄和“改进的”农业

“到村庄中生活,这是命令”

“理想的”国家村庄:埃塞俄比亚的变异

结论

第八章 驯化自然:清晰和简单的农业

各类农业的简单化

极端现代主义农业问答

现代主义者的信念与地方实践

极端现代主义的制度亲和力

农业科学的简单化假设

科学农业的简单化实践

比较两个农业逻辑

结论

第四部分 失去的环节

第九章 薄弱的简单化和实践知识:米提斯

米提斯:实践知识的轮廓

米提斯的社会背景和它的被破坏

一个反对知识帝国主义的例子

第十章 结语

“那是无知,傻瓜!”

为抽象公民做的计划

剥开事实见本质

图解的失败和米提斯的角色

一个亲和米提斯的制度案例鸣谢

插图来源

索引

再版译者后记导言

这部著作产生于一次知识上的迂回旅行,它是如此吸引我,因而我决定完全放

弃原来的旅程。当我做出这个似乎欠缺考虑的改变以后,沿途令人震惊的新风景和

前途更为美好的信念说服我改变了我的全部计划。我想,新的旅程有自己的逻辑。

如果在开始的时候我就有足够的智力想到这一点,这个旅行可能会更好。我清楚地

看到,虽然这个旅程的道路比我所预见的更不平坦和曲折,但它会引我到更有价值

的地方。当然,读者也许会找到一个更有经验的导游,但这是在人迹罕至的山路上

的奇特旅行,一旦你走上了这条道路,你只能满足于你所能找到的那些当地的猎人

做你的向导。

这里我想描述一下我的初衷。简单地说,最初我试图理解为什么国家看起来似

乎总是“那些四处流动人群”的敌人。在东南亚,流动的刀耕火种的山民为一方,种植水稻的山谷王国为一方,上面的判断有助于理解这两方之间存在的由来已久的

紧张关系。这已经不是简单的区域地理问题。游牧民和放牧人(如柏柏尔人和贝都

因人)、狩猎和采集者、吉普赛人、流浪汉、无家可归者、巡游的工匠、逃跑的奴

隶、农奴,往往被国家看作眼中钉。让这些流动的人口定居下来(定居化)往往成

为长期的国家项目——之所以是长期的,部分原因也在于这些项目很少有成功的。

我越研究为这些定居化所做出的努力,越感觉到这是国家试图使社会更为清

晰、重新安排人口从而使传统的国家职能(如税收、征兵和防止暴乱)更为简单容

易所做的努力。从这些概念出发,我开始看到,清晰性是国家机器的中心问题。前

现代化国家在许多关键方面几乎近似于盲人。它对它的统治对象所知甚少:他们的

财富,他们所有的土地及产出,他们的居住地以及他们的身份。它缺少任何类似详

细地图一样的东西来记载它的疆域和人口。在很大程度上,它也缺少能够将它所知

道的东西进行“翻译”的统一标准和度量单位,而这是概括总结的基础。结果,国

家对社会的干预往往是粗劣的和自相矛盾的。

上面的观点是我迂回旅行的开始。国家对其统治对象及其环境的控制是如何逐渐加强的?固定姓氏的创建、度量衡的标准化、土地调查和人口登记制度的建立,以及自由租佃制度的出现、语言和法律条文的标准化、城市规划以及运输系统的组

织等看来完全不同的一些过程,其目的都在于清晰化和简单化。在所有这些过程

中,官员们都将极其复杂的、不清晰的和地方化的社会实践取消,如土地租佃习惯

和命名习惯,而代之以他们制造出的标准格式,从而可以集中地从上到下加以记录

和监测。

自然世界的组织也与此类似。事实上农业就是将植物群彻底地再组织和简单

化,从而使之服务于人的目标。不管还有什么其他目的,科学林业和农业的设计、种植园的计划、集体农庄、乌贾玛(ujamaa)村庄、战略村落(strategic

hamlets)等,所有这些的目的都在于使它的疆域、产品和它的劳动力更为清晰,因而更容易自上而下地加以控制。

在这里与养蜂做一个简单的类比会很有意义。在前现代化时代,采集蜂蜜是很

困难的工作,甚至在蜜蜂都被关进稻草蜂箱以后,采集蜂蜜仍然需要经常赶走蜜

蜂,并经常损坏蜂群。每一个蜂箱的孵化格和储蜜格的布局都很复杂,不同蜂房之

间各不相同,这使养蜂人无法将蜂蜜干净地抽取出来。而现代的蜂箱则不同,它的

设计解决了采蜜人的问题。它使用一个“隔王板”的装置将下面的孵化格和上面的

储蜜格分开,防止了蜂后将卵产在上面。此外,腊巢也被设计成垂直的框架,每一

个蜂箱里面有9~10个蜂框,这使收集蜂蜜、蜂蜡和蜂胶等工作变得很容易。现在只

要看一下“蜂的空间”,也就是蜜蜂飞来飞去所留出的蜂框之间的距离,就可以采

蜜了,而不需要再建造相互交连的蜂巢来连接各个蜂框。从养蜂人的观点看,现在

的蜂箱更整洁、更“清晰”,使养蜂人更容易观察蜂群和蜂后,(根据重量)判断

蜂蜜的产量,用标准单元扩大或缩小蜂箱,将之转移到新地方,更重要的是可以在

温和气温下抽取足够的蜂蜜从而使蜂群能够安全过冬。

我并不打算将这个类比延伸到不适合的地方,但是欧洲早期的现代国家似乎都

在努力将那些“社会象形文字”加以理性化和标准化,从而使之成为更清晰、更便

于管理的形式。社会简单化不仅导入了更精细的税收和兵役制度,而且极大地增强

了国家的能力。这使国家可以有区别地介入各种各样的事务,如制定公共卫生标

准、进行政治监督和救济贫困人口等。

我开始理解,现代国家机器的基本特征就是简单化,国家的简单化就像一张简略的地图。它们并未成功地表达它们所要描述的真实社会活动,它们的目的也不在

此;它们只表达了官方观察员所感兴趣的片段。此外,它们还不仅仅是地图。如果

说它们是地图,当它们与国家权力结合在一起时,就可以重新塑造它们所描述的事

实。因此,国家制定地籍图册的目的是掌握那些要纳税的财产所有者,它不仅仅记

载了土地的租佃系统,而且创造了一个具有法律力量的分类系统。在第一章中我试

图说明社会和环境如何被清晰化的国家地图所改变。

这种观点并非仅限于对观察早期现代化国家有用。只要做一些适当的修改,就

可以用来观察那些在贫穷的第三世界国家以及东欧国家在发展过程中所发生的众多

巨大的失败。

我考虑到,用失败来形容这些发展的灾难是远远不够的。苏联的集体化,坦桑

尼亚、莫桑比克和埃塞俄比亚的强制村庄化都是20世纪人类巨大的悲剧,无论是生

命的丧失或生活无可逆转地被打乱。如果不特指这些特别引人瞩目的事件,而是就

一般情况而言,在第三世界的发展过程中已经充满了大型农业项目和新城市(比如

巴西利亚和昌迪加尔)失败的残骸,它们对当地居民产生了很大影响。种族之间、宗教派别之间和不同语言使用区之间的暴力冲突破坏了人们的生活。要理解为什么

有这么多人的生活受到了这些暴力的影响并不难,但我们很难把握为什么那么多试

图改善人类状况的项目只带来了悲剧性的结果。在这部著作中,我的目的在于解释

这些20世纪乌托邦式的大型社会工程失败的背后所隐含的逻辑。

我将说明,那些国家发起的社会工程带来的巨大灾难产生于四个因素的致命结

合。所有这四个因素结合在一起必然导致巨大灾难。第一个因素是对自然和社会的

管理制度——也就是上面所说的能够重塑社会的国家的简单化。就其自身而言,它

们只是现代国家机器很普通的工具。它们对于保持我们的社会福利和自由,与制造

潜在的暴君一样,是至关重要的。它们支撑了公民概念并提供了社会福利,同时它

们也支持了驱赶那些不受欢迎的少数民族的政策。

第二个因素是我所称的极端现代化意识形态,也可以说是一种强烈而固执的自

信,他们对科学和技术的进步、生产能力的扩大、人们的需求不断得到满足,以及

对自然(包括人类社会)的掌握有很强烈的信心。他们特别相信,随着科学地掌握

自然规律,人们可以理性地设计社会的秩序。毫无疑问,这种意识形态产生于西

方,是前所未有的科学和工业进步的副产品。一定不要将极端的现代主义与科学实践相混淆。正如“意识形态”一词所表明

的,极端现代主义从根本上来说是一种信仰,其合法性来自科学和技术的合法性。

因此,它也是缺少批评和怀疑的,因而也是非科学地对人类居住和生产的综合计划

可能性的盲目乐观。那些持极端现代主义的人倾向于以视觉美学的观点看待理性的

秩序。在他们看来,一个有效率的、被理性组织起来的城市、村庄或农场是一个在

几何学上显示出标准化和有秩序的城市、村庄或农场。如果一个极端现代主义者的

计划失败或受到挫折,他们就会撤退到我所称的小型化中:在示范城市、示范村庄

或示范农场中创造一个更容易控制的微观秩序。

极端现代主义既关注信念也关注“利益”。极端现代主义者,即便他们是资本

主义企业家,也会要求政府采取行动以实现他们的计划。大多数情况下,他们是国

家有权力的官员或首脑。他们热衷于某些类型的计划和社会组织的形式(如大型水

坝、中央通信和交通枢纽、大型工厂和农场、网格状的城市),因为这不仅恰好符

合他们的极端现代主义观点,而且也回应了他们作为国家官员的政治利益。说句比

较中性的话,极端现代主义与许多国家官员的利益之间有着密切的关系。

像任何意识形态一样,极端现代主义也有特定的世俗和社会含义。在第一次世

界大战中,交战国(特别是德国)动员国家经济时的出色表现使极端现代主义成为

潮流。毫不奇怪,它肥沃的社会土壤来自计划者、工程师、建筑师、科学家或技

师。作为新秩序的设计者,他们的技能和地位受到高度赞扬。极端现代主义者并不

尊重传统的政治分野;无论在左派或右派中都可以发现他们,他们的共同点是特别

希望使用国家的权力为人民的工作习惯、生活方式、道德行为、世界观带来巨大

的、乌托邦式的变化。这种乌托邦想象本身并没有危害。当它在一个自由的议会制

社会中启动规划的时候,计划者要与组织起来的国民讨论协商,就很可能会促进改

革。

只有在第三个因素加入前两个因素中以后,它们的结合才具有潜在的危害。第

三个因素是一个独裁主义的国家,它有愿望而且也有能力使用它所有的强制权力来

使那些极端现代主义的设计成为现实。处于战争、革命、危机或民族解放中的社会

往往为第三个因素提供了肥沃的土壤。在这种情况下,紧急情况往往导致对紧急权

力的夺取,而这往往导致原有政权被推翻。这样的社会往往会涌现出一批新的精

英,这些新的精英拒绝所有过去的东西,要为他们的人民做出革命性的设计。第四个因素与第三个因素紧密相关:软弱的公民社会,这样的社会缺少抵制这

些计划的能力。战争、革命和经济崩溃都会使公民社会更为软弱,并使平民更愿意

接受新的体制。由于它们具有实施社会工程的渴望和残暴对待平民反抗的力量,后

殖民的统治偶尔也会符合最后一个条件。

总之,社会的清晰性提供了大规模开展社会工程的可行性,而极端现代主义的

意识形态提供了愿望,独裁的国家则有实现这一愿望的决定权和行动能力,而软弱

的公民社会则提供了等级社会作为其实现的基础。

读者可能已经注意到,我还没有解释这些被独裁主义权力支持的极端现代主义

的计划为什么最终会失败。我写这本书的第二个目的就是探讨他们为什么失败。

被设计或规划出来的社会秩序一定是简单的图解,它经常会忽略真实的和活生

生的社会秩序的基本特征。严格服从规则的工作(work-to-rule)的失败可以清楚

地说明这一点。它们表明,任何生产过程都依赖于许多非正式的和随机的活动,而

这些活动不可能被正式设计在规划中。仅仅严格地服从制度而没有非正式的和随机

的活动,生产可能在事实上已经被迫停止。同样,那些规划城市、村庄或集体农庄

所遵循的简单化规则也是不合适的,从中不能产生出有效的社会秩序。正式的项目

实际上寄生于非正式的过程,没有这些非正式的过程,正式项目既不能产生,也不

能存在。然而正式的项目往往不承认,甚至压抑非正式过程,这就不仅损坏了项目

目标人群的利益,也最终导致了设计者的失败。

这本书可以看成一个反对极端现代主义的、人工设计社会秩序的帝国主义的一

个案例。我在这里强调“帝国主义”一词是因为我在这里并不是制造一种情况来一

般地反对科层制的规划或极端现代主义的意识形态,而是要反对那种帝国主义式的

或霸权式的计划思想,在这种思想中,所有的地方知识或实用技术完全被排除在

外。

在这本书中我要表明实践知识、非正式过程和在不可预见的偶发事件面前的随

机行动的作用是不可替代的。在第四章和第五章中,我要将城市设计者和革命者的

极端现代主义的理念和实践与强调过程、复杂性和开放性的带有批评眼光的理念加

以比较。勒·柯布西耶(Le Corbusier)和列宁是前者的鼓吹者,而简·雅各布斯

(Jane Jacobs)和罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)则成为他们严厉的批评者。

第六章和第七章包括了对苏联集体化和坦桑尼亚强制村庄化的描述,这可以说明如果排除了地方实践中蕴涵的宝贵知识的支持,对于生产和社会秩序问题的简单和集

权式的解决方案必然要失败(在最早的手稿中还包括田纳西流域管理局的案例研

究,这是美国极端现代主义的一个试验,也是所有地区发展规划的鼻祖。但最后为

了不使这本书更厚还是忍痛割舍了,当然现在这本书还是很厚)。

最后在第九章,我要概括实践知识的特征,并将它与正式的、演绎的和认识论

的知识相比较。在这里我从古典希腊语借用来一个混成词——米提斯(mētis)

——来表达我的思想,这个词表示那些只能从实践经验中得来的知识。现在我还要

表达我对无政府主义作者(克鲁泡特金、巴枯宁、马拉特斯塔、普鲁东)的感谢,他们强调在创造社会秩序的过程中,与强制的和分等级阶层的协调所不同的相互性

的作用。他们对于“相互性”一词的理解与我所使用的“米提斯”一词的意思尽管

还有一些区别,但大部分意思是相同的。

对社会组织的极度简单化设计与对自然环境的极度简单化设计具有同样的失败

风险。树种单一的商业化森林和依靠基因工程与机械化的单一品种农业与集体农庄

和人为规划的城市是一样脆弱和失败的。在这个层面上,我要证明社会和自然多样

化所具有的弹性,还要证明我们对复杂的和活生生的规则的了解是十分有限的。我

想也可能有人会利用这些观点来反对某一类演绎的社会科学,但这些已经超出了我

的考虑范围,我将这些进一步的艰辛思考,还有我的祝福,留给别人。

我知道,要提出一个强有力的范式,我同样可能会显示出傲慢来,正像刚刚被

批评的极端现代主义者那样。一旦制作出可以改变视野的透镜,你往往就会通过这

个透镜来看所有的事情。但我还是想对两种指责做出辩护,因为我认为仔细阅读还

不足以支持我。第一种指责是说我的观点是毫无批判地崇拜那些地方的、传统的和

习惯的知识。我知道,我所描述的实践知识在很多时候与占支配地位、垄断和排外

的实践活动是密不可分的,这些活动与现代自由主义的感念是相抵触的。我的观点

不是说实践知识是自然在神秘和平等状态下的产物。我所强调的是,如果没有正式

项目所忽视的那些实践知识的参与,正式的规划是无法立足的。第二种指责是说我

的观点是反对政府的无政府主义表现。如同我所清楚地阐述的,国家是一个令人苦

恼的机构,一方面它保护我们的自由,另一方面又限制我们的自由。我的观点是,一个受到乌托邦计划和独裁主义鼓舞的,无视其国民的价值、希望和目标的国家,事实上会对人类美好生活构成致命的威胁。在一般情况下,国家并非如此残酷,但

是我们需要权衡国家干预所带来的利益和付出的代价。在完成这本书的时候,我发现,从1989年以后资本主义大胜利的观点看,书中

对一些国家行为方式的批评就像一个奇怪的考古学。许多有着我所批评的主张和权

力的国家或者消失了,或者大大地抑制了它们的野心。然而,如同我在总体上分析

科学农业、工业农业和资本主义市场时所清楚表明的,大规模的资本主义同国家一

样,也是均值化、一致化、坐标化和大刀阔斧的简单化的推动者,不同的只是资本

主义者的简单化必须为其带来利益。市场一定要通过价格机制将质的差异简化为量

的差异,并推动标准化。在市场上起作用的是钱,而不是人。今天,全球的资本主

义可能是推动同质化最强有力的力量,而国家则有时成了地方差异和多样性的保护

者。[在《启蒙的觉醒》一书中,约翰·格雷(John Gray)提供了相似的有关自由

主义的例子,他认为自由主义是自我限制的,因为它虽依赖文化和制度资本所提供

的基础,却必然对其加以削弱。]广泛罢工带来的法国社会为了适应欧洲统一货币

所做结构调整的“大中断”,只是大风中的一根稻草。坦率地说,我反对特定的某

一类国家,并不表明我主张弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)和米尔顿·弗里

德曼(Milton Friedman)所推动的政治上自由的市场协作。我们将会看到,从现

代社会工程项目的失败中所得出的结论既适用于市场推动的标准化,也适用于科层

制的同质化。第一部分 清晰化和简单化的国家项目

第一章 自然与空间

国王在每年一个固定的时刻能够知道全部臣民的数量,以及各地的资源、富裕和贫困状况;不同区

域的各类贵族和牧师、律师、天主教和其他宗教信徒的数量,以及他们在不同地区的分布,这不是一种

很大的满足吗?……对于国王来说,坐在自己的办公室里用很短时间了解他所管理的这个王国过去和现

在的情况,很确定地了解是什么构成了他的权威、财富和力量,这难道不是一件有意义,并且愉快的事

情吗?

——马奎斯·德·沃班(Marquis de Vauban):《1686年提交给路易十四的年度人口统计报告》

某些类型的知识和统治需要缩小视野。狭窄的管道式视野的最大好处就是可以

在复杂和难于处理的事实面前只集中关注有限的一些特征。这种过分简单化反过来

又会使处于视野中心位置的现象更清晰、更容易被度量和计算。简单化加上重复的

观察可以对一些被选定的事实得出总体和概括的结论,从而形成高度简化的知识,并使操纵和控制这些事实成为可能。

18世纪在普鲁士和萨克森出现的科学林业可以说是这个过程的一个典型。[1]尽

管从其自身来说科学林业有很重要的历史意义,但是在这里我只是将它作为一个比

喻来说明那些具有明确利益并有很大权力的机构所特有的知识和操纵形式,国家官

僚机关和大型商业公司可能是这种机构的典型代表。一旦我们了解在林业管理中简

单化、清晰化和操纵(manipulation)是如何被运用的,也就可以了解现代国家在

城市规划、农村定居、土地管理和农业中如何使用了相似的观察透镜。

国家和科学林业:一个寓言

我(吉尔伽美什)要征服那片雪松林……我要在那里动手砍伐雪松。

——《吉尔伽美什史诗》(Epic of Gilgamesh)

甚至在科学林业发展之前,早期现代欧洲国家就主要透过财政收入的透镜来看待森林。当然,官方管理也并没有完全忽略其他一些考虑因素,如造船或国家建设

所需要的木材,以及经济安全所需要的燃料。况且这些关注与国家的财政收入和安

全也息息相关。[2]但不无夸大地说,国王对森林的兴趣只是从财政收入的透镜来看

一个数字:木材每年给他带来的财政收入。

评价被收缩的视野范围是不是太小的最好办法是看一看有哪些东西落到了视野

之外。事实上,在财政收入数字的背后不仅仅是可卖到一定价格的上千板英尺

(board feet)[3]的可售板材和薪炭所代表的商业化木材,还有许多被忽略的内

容,包括那些对国家财政收入几乎没有潜在价值的树、灌木和其他植物。甚至那些

能够带来财政收入的树,也有许多不能转化为财政收入的部分,尽管这些部分对一

般老百姓很有用,但也会被忽视。比如说,可以作为饲料或盖屋顶的植物,可以作

为人或家畜食物的果实,可以做床垫、篱笆、种植蛇麻草所需要的支柱和烧柴引火

用的树枝,可以用于制药和皮革染料的树皮和树根,可以制造树脂的树液等。每一

种树,甚至在每一种树的不同部分和不同的生长阶段都有不同的属性和不同的用

途。17世纪一部很流行的关于本土植物百科全书的“榆树”条目记载了这种树的很

多实际用途:

榆树有着不同一般的用途,特别是经常处于非常干或非常湿的不断变化的环境中。所以它特别适合

用于水中的工作,如磨坊、车轮的支架和外缘、水泵、渡槽、在水下的船板……做车轮的工人还可以用

它来做手锯柄、扶手和门。榆木不容易被劈开……适合做砧板、帽匠的模子、皮箱或皮盒内的衬板、棺

材、梳妆台、大号的圆盘游戏桌;雕刻家或好奇的工人还可以用它雕刻果实、树叶、盾牌、雕像,以及

建筑上的许多装饰物。……最后……树叶,特别是雌树的树叶也不能被轻视,当冬天或炎热的夏天,干

草和饲料都很昂贵的时候,这些树叶是牛的主要饲料……新鲜的榆树捣碎以后可以治愈新的伤口,加上

树皮经过煮制,可以治愈骨折。[4]

在国家的“财政森林”中,有着多种多样用途的树都被单一木材和燃料的体积

所代表的抽象的树取代。如果关于森林的概念仍然是实用主义的,那么也只是直接

满足国家需要的实用主义。

从自然主义的观点来看,在国家狭窄的参考框架中,几乎所有东西都丢失了。

大部分植物,包括草、花、地衣、蕨、苔藓、灌木、藤都不见了。爬行动物、鸟、两栖动物,以及数量众多的各种昆虫也都不见了。除了皇室猎场看守所感兴趣的动

物外,其他动物也都消失了。

从人类学的观点看,在国家管道式的视野中,那些涉及人类与森林相互影响的事务也几乎全部被遗忘了。国家很关注偷猎,因为这会影响到木材所带来的财政收

入以及皇家狩猎,但是有关森林其他众多的、复杂的、可协商的社会用途,如打

猎、采集、放牧、打鱼、烧炭、挖设陷阱捕兽、采集食物和贵重矿物,以及森林在

巫术、崇拜、避难等方面的重要作用往往都被忽视了。[5]

如果那些实用主义的国家不能从(商业化)树木中看到真实存在的森林,如果

它对森林的观点是抽象和片面的,那么这种抽象和片面也不足为奇。实际上所有的

分析都需要一定的抽象,国家官员的抽象反映了他们雇主的首要财政兴趣也并不奇

怪。在狄德罗的《百科全书》中,“森林”词条所关注的几乎全都是森林产品的公

共效用(utilité publique),以及税收、财政收入和从中能够产生的利润。作

为栖息地的森林消失了,取而代之的是可以被有效率和有效益管理的经济资源。[6]

在这里,财政和商业的逻辑恰好是一致的,它们建立在共同的基础上。

人们在组织自然中所使用的词汇往往会暴露出使用者特别的兴趣。事实上,实

用主义者的话语中用“自然资源”代替了“自然”就反映了他们只关注自然可为人

类有用的那些方面。当此类逻辑被应用到自然界中时,一些植物或动物就被认为是

有实用价值的(通常可以成为市场上的商品),而与它们竞争、捕猎它们或者减少

这些有实用价值物品产出的被划入另一类。有价值的植物是“庄稼”,与它们竞争

的植物则被贬为“杂草”,吃它们的昆虫被贬为“害虫”。树有价值因为出产“木

材”,而与它们竞争的则是“杂”树,或者“矮树丛”。对动物也采取了同样的逻

辑。具有很高价值的动物是“打猎的猎物”或“家畜”,与它们相竞争和猎食它们

的则被归为“食肉动物”或“有害兽”。

国家通过其官员在林业上所施行的抽象化和实用主义逻辑并非绝无仅有,其独

特之处在于它视野的狭窄,以及按此标准归类的煞费苦心。当然,我们将会看到,更重要的是国家把这些逻辑强加于所观察到的现实上的程度。[7]

科学林业的发展起源于1765~1800年,主要在普鲁士和萨克森,最终它成为法

国、英格兰、美国以及所有第三世界林业管理技术的基础。如果离开了当时中央集

权制度形成的大背景就无法理解科学林业的出现。实际上,当时的林业科学是所谓

的财政金融科学(cameral science)的一个分支,其目的是简化王国的财政管

理,使之遵循科学的规律,从而可以进行系统的计划。[8]在此之前,传统领地的林

学都是将森林区分成大致相等的小区,这些小区的数量与设想的森林生长周期相一致。[9]每年砍伐一块小区,因为每块小区的面积基本相同,所以出产的木材(价

值)也被认为是基本相同的。但是因为没有很好的区域图,贵重的大型树木分布不

均,以及成捆出售木材的标准很不准确,这种管理不适应财政计划的需要。

18世纪后期,当财政官员们意识到木材越来越短缺时,对领地森林开发的精打

细算变得更加必要。由于有计划和无计划的砍伐,许多原来的橡树、山毛榉、鹅耳

枥树和椴树林都严重退化,而这些树的再生并不像所希望的那么迅速。产出量下降

的前景引起了人们的重视,因为这将不仅仅威胁到财政收入,而且还会引起农民盗

伐树木以解决燃柴问题。表示这种关注的信号之一是国家主办的为数众多的省柴灶

的设计竞赛。

约翰纳·高特里伯·贝克曼(Johann Gottlieb Beckmann)的样本森林方

(sample plot)的调查是最早尝试精确测量森林的实验。几个助手肩并肩地向前

走,他们拿着分成几个方格的盒子,里面有五种颜色的钉子,分别代表大小不同的

树。这些助手曾被培训来识别大小不同的树。每棵树都根据大小被钉上适当的钉

子,直到整个样本森林方所有的树都被标完。因为每一个助手开始时的钉子数量都

是一定的,从最初所有的钉子中减去剩下的钉子就可以很容易地得到整个样本区各

类树的存量清单。样本森林方要仔细地选择那些有代表性的区域,使林务员可以计

算出木材的产量,并根据一个假设的价格来计算整个森林所能提供的财政收入。对

于林业科学家来说,主要的目标是“提供可能的最大恒定木材量”。[10]

数学家发现的锥体体积计算方法可以估算某一类树中一棵标准树所含的可售木

材的量,从而进一步提高了计算的精确性。他们的计算通过样本树的实际体积被加

以验证。[11]这些计算最终的成果就是生成一个精确的表格,里面包括了在各种正常

生长和成熟条件下的不同大小和不同树龄的树的数据。在将视野大规模地缩小到商

业木材以后,国家的林业官员通过表格得到了整片森林的概貌。[12]这虽然听起来自

相矛盾,但表格所体现的狭窄视野是通过单一透镜了解整个森林的唯一方法。参考

这些表格,再加上实地验证,林业官可以比较准确地推算出一片森林的存量、生长

和产出。在林业科学家精心管理下的抽象森林中,计算和测量普遍流行起来,而常

用的三个术语,如果用现在的说法,就是“最小多样性”“收支平衡表”和“持续

产出”。国家管理林业科学的逻辑实际上与商业开发的逻辑是一致的。[13]

尽管德国的林业科学在计算商业化木材的可持续产出量,并进而预测财政收入的标准化技术方面的成就很大,但是对于我们的目的来说,林业管理的下一个逻辑

步骤才更有决定意义。这一步骤就是通过仔细地播种、栽植和砍伐,从而制造出一

个便于国家林业官员清点、管理、测量和估价的森林。事实是,林业科学和几何学

在国家权力的支持下获得了将真实、多样和杂乱的原生森林转变为新的、单一森林

的能力,这种新的森林与其管理的技术格局相一致。为此,矮树丛被清除,树种被

削减(往往是单一品种),树木栽种也是同一时间内在较大的林地中成行成排地进

行。如同亨利·劳乌德所观察到的,这种管理活动“产生了单一树种的、同一树龄的

森林,这最终使标准化的树从抽象变成了现实。德国的林业成为将杂乱的自然转变

为有秩序的科学建构的一个原型。实际目的鼓励了数学上的实用主义,反过来又将

几何学上的完美作为了管理良好森林的外在标志,最终树木的理性化有序安排赋予

了控制自然新的可能”。[14]

军团化成为一种趋势。森林中的树被成行成排地、按照一种方式紧密地排列在

一起,它们被测量、计数、砍伐,并且按照新的排列和与征兵相似的名单被加以更

新。像军队一样,为了不同的目标,它们也被分成上下不同的级别,并在一个指挥

官的统辖之下。最终人们甚至不必看到森林本身,只需在森林官员办公室的图表上

就可以精确地“读到”它们(见图1-1和图1-2)。图1-1 混合林(部分人工管理,部分天然更新)图1-2 托斯卡纳人工管理的白杨林林间带

这些新的、被清理过的森林非常容易管理。同龄的树被整齐地排列成行,矮树丛被清理干净,砍伐、拖运和重新种植都已经成为常规流程。由于森林都具有高度

的秩序,因此林业工人可以使用具有广泛适用性的成文培训文件。在新的森林环境

中,那些非熟练、缺少经验的劳动力只要按照标准化的规则去做就可以正确完成他

们的任务。砍伐大致一样粗细、长短的原木不仅可以成功地预测产出量,还可以为

采伐队和商人提供大致相同的市场产品。[15]在这里,商业逻辑和官僚制度逻辑是一

致的;这是一套制度,它承诺在长时间内从单一的商品中获得最大的回报,同时也

把自己纳入中央集权的管理设计中。

这些新的清晰化的森林更容易被实验性地操纵。现在复杂的原生森林已经被一

个各种变量保持恒定的森林代替,在相同树龄和相同树种的林地中,化肥施用量、降雨、除草等变量的影响都很容易被观察到。这是那个时候最接近林业实验室的东

西了。[16]森林的简单化使在接近实验室条件下对森林管理的新领域进行评价第一次

成为可能。

尽管呈几何学形状的、高度一致的森林是为了便于管理和采伐,但是很快就变

为一种强大的美学概念。在德国以及德国科学林业所影响的许多地方,管理良好的

森林都显示出一种整齐和整洁的视觉特征。森林也可以像司令官在阅兵式中检阅部

队一样被检阅,护林人的被检阅区域如果清理得不够整齐干净,就会像被阅士兵衣

饰不整或跟不上节奏一样被惩处。地表上的秩序需要将所有的矮树丛砍伐干净,倒

了的树和枝条也要被集中起来拉走。任何未经批准的干扰,不管是来自火灾还是当

地的人,都被认为是对管理制度潜在的威胁。森林越相同,越有可能采取集权的管

理;管理多样性原生森林有多种多样的需求,现在所采用的固定程序大大减少了这

种需求。

在新设计的人为控制环境中,科学林业可以带来许多好处,[17]比如,便于高级

林业官员对森林进行概括性的调查;便于按照集权的长期计划进行监督和砍伐;提

供稳定的、规格一致的商品木材,从而消除财政收入不稳定的一个主要因素;此

外,还可以创造一个清晰的自然地带,从而更便于操纵和进行试验。当然科学林业

的乌托邦梦想只是其技术的内在(immanent)逻辑,是根本不可能实现的。自然和

人类两个方面的因素都会对此产生影响。现存的地形地貌,难以预测的火灾、风

暴、枯萎病、气候的变化、害虫的数量、疾病都在妨碍林业官员的努力,并影响森

林。此外,看管大面积森林有着不可克服的困难,居住在森林附近的人继续放牧,偷拾木材和引火木,烧炭,以及通过其他一些方式继续利用森林,这些都使林业官员的管理计划不能真正实现。[18]尽管像所有乌托邦计划一样,他们远未达到目标,但重要的是一定程度上他们成功地在实际存在的森林上打上了其设计的印记。

在整个19世纪,科学林业的原理被严格或变通地应用到德国的许多大面积森

林。挪威云杉成为商业化森林的主要树种,因为它的材质坚固、生长迅速、木材价

格高。最初挪威云杉是作为补种的树种以恢复过度开发的混合树林,但是种植第一

轮就带来了很好的商业利益,因此几乎没有人再试图回到混合林。对于农民来说,单一树种的森林是一个灾难,因为在过去林业生态中,他们可以放牧,获得各种食

物、原材料和药品,但是现在这种权利完全被剥夺了。过去多样性的森林至少有34

是阔叶林(落叶的),现在则大部分是针叶林,只有很少的树种,甚至是单一的树

种,主要是挪威云杉和苏格兰松树。

在短时间内,将森林转变为商业化产品的简单化实验非常成功。如果考虑到一

个单一的树种需要80年才能成熟,那么这无疑是一个比短期略长的时间。新森林的

生产能力改变了国内木材供给下降的趋势,提供了更多相似的木材和有用的木质纤

维,提高了林地的经济回报,并缩短了轮作的周期(也就是砍伐和再种植之间的时

间)。[19]像农田中成排的作物一样,那些新的针叶森林提供了惊人数目的单一商品

木材。毫不奇怪,德国集约商业化林业的模式成为全世界的标准模式。[20]吉福德·

平肖(Gifford Pinchot)是当时美国第二任林业主管官员,他曾在法国南锡林业

学校接受培训,当时这所学校像大多数美国和欧洲的林业学校一样都教授德国式的

林业课程。[21]英国雇佣的第一个评价和管理印度和缅甸巨大森林资源的迪特里希·

布兰德斯也是一个德国人。[22]到19世纪末,德国的林业科学已经取得了霸权地位。

森林已经成为“单一商品的生产机器”,这种高度的简单化使德国林业科学成

为精密的技术和商业准则,这种技术和准则可以被编纂和教授。精密的基本条件是

要将那些与人为选定的树种的产量,以及生长和砍伐的费用直接相关因素之外的所

有因素的影响都排除掉,或者假设它们是永远不变的。就像我们将在城市规划、革

命理论、集体化和农村定居中所看到的,“括号之外”的整个世界反过来阻碍这种

技术观点的实现。

在德国的案例中,只有当针叶林被第二轮种植以后,那些单一树种森林在生态

方面的负效应和商业上痛苦的结果才显现出来。“它们(负面效果)经过了一个世

纪才清楚地显现出来。许多单一树种的小树林在第一轮中都生长得非常好,但是在第二轮中就显现出了惊人的退化。这种现象出现的原因是很复杂的,这里只能给出

一个简化的解释……这样整个营养物质的循环就脱出了常轨,最终甚至几乎停止……

无论如何,单一云杉林在第二或者第三代中会降低一到两个林地等级(用来区分木

材不同的质量级别)是众所周知的常见现象。这意味着要损失20%~30%的产

量。”[23]

一个新的词语——森林死亡(waldsterben)进入德文的词汇中以描述那些最

坏的结果。很明显,包括土壤的恢复、营养的摄取,以及真菌、昆虫、哺乳动物、植物之间的共生关系等这些我们过去没有,现在仍然还没有完全了解的极其复杂的

过程被迫中断了,这种中断带来了严重的后果,而多数的后果都可以追溯到科学林

业的极度简单化。

需要一篇关于生态的深入专题论文才能完全阐述出现了哪些错误,但是我们在

此提出几个简单化所产生的影响,可以说明科学林业所排除的一些因素是如何产生

致命影响的。德国林业强调正式秩序和便于管理及采伐,这使他们清除了矮树丛、枯死的树与灌木和残树桩(已经死亡但还没有倒下的树),这大大减少了昆虫、哺

乳动物和鸟类的多样性,而它们是土壤恢复过程所必需的。[24]新森林的地面上缺少

杂物和木质生物群现在被认为是导致土壤贫瘠的主要原因。[25]同样树龄、同样品种

的树林不仅减少了森林的多样性,而且在大风暴面前也显得更为脆弱。同样的树龄

和同样的树种,比如说挪威云杉,很容易导致那些专门以这种树种为生的“昆

虫”的滋生。这种昆虫会迅速繁殖,从而降低产出,也增加了肥料、杀虫剂、杀菌

剂和灭鼠药的用量。[26]第一轮挪威云杉生长得非常好,很重要的原因是它们被种植

在原来多样性原生林地长期积累的肥沃土壤中。当这些土壤资本被消耗掉,树的生

长速度就会大大减缓。

作为科学林业的先驱,德国也是最早认识到并试图补救不良后果的国家,为此

他们发明了所谓的“林业卫生学”。在那些原来啄木鸟、猫头鹰和其他树居鸟做窝

的地方,林业官员提供了许多特别设计的盒子。蚁群被人为养护和引入,蚁穴则由

当地学校的学生照看。一些在单一树种的森林中已经消失的蜘蛛又重新被引入森

林。[27]他们这一努力最引人注目之处在于,他们为了生产的目的仍然在那些贫瘠的

林地上种植单一的针叶树种。[28]在这里,“恢复林业”试图创造出实际的生态,却

仍然拒绝多样性,而多样性才是持续发展的主要条件。上面是关于科学林业生产的一个简单叙述,其隐含的价值在于说明,将一个尚

未被理解的复杂关系体和过程割裂开来,从而试图得到单一工具价值的做法是非常

危险的。像雕刻刀一样锋利的对单一商品生产的特殊兴趣刻画出了新的、基本的森

林。任何干扰关键商品有效生产的因素都要被清除。任何看起来与关键商品的生产

没有关系的事物都被忽略。由于将森林仅仅看成商品,科学林业将森林变成了生产

商品的机器。[29]在林业中实用主义的简单化是一种有效的方式,可以在中短期内生

产出最多的木材。但是最终,对产量和造纸利润的过分强调,所关注周期的相对短

暂,尤其是下决心排除的许多因素都会反过来对科学林业产生很大的负面影响。[30]

在森林中不关注树,而是关注商品生产,关注科学林业最关注的木质纤维的生

产,其严重的后果也会或早或迟地显现出来。许多后果都可以溯源到为了便于管理

和经济回报而采取的根本简单化的措施,即单一树种种植。单一树种比混合林更脆

弱,因而也更容易受到病虫害和天气因素侵害。正如理查德·普洛赫曼(Richard

Plochmann)所表达的:“所有种植单一树种的树林都有一个典型的缺点,那就是

自然的植物相互联合的生态平衡被打破了。当在自然生长地之外被种植在单一树种

林中,树的物理状态就会减弱,抗拒天敌的能力也随之降低。”[31]任何没有管理的

森林也同样要受到风暴、疾病、干旱、土壤脆弱以及寒冷的威胁,但是森林的多样

性和复杂性,以及各种鸟、昆虫和哺乳动物的帮助使这种森林比单一品种的树林有

更强的抵抗力——更能够经得起灾害和从灾害中恢复过来。正是多样性和复杂性使

森林具有抵抗灾害的能力:风暴刮倒了某一品种的大树,一般来说不会影响到同品

种小树和其他品种的大树。再比如说一种病虫害或昆虫会威胁橡树,但很可能不会

损害椴树和鹅耳栎树。就像一个不能预期在海上会遇到什么风险的商人,他会派出

型号、重量、船帆和导航设备都不相同的船,从而加大他的船队安全到港的机会。

如果一个商人冒险将所有的货物都放在同一型号和同等大小的船上,他失去所有货

物的危险就非常大。森林多样性就像是一个保险政策,而树种单一的森林就像后面

那个商人所经营的企业一样,是一个很脆弱的体系,特别是从长远看,对土壤、水、害虫数量的影响就能明显地表现出来。使用化肥、杀虫剂和杀菌剂也不能完全

避免这些危险。树种单一的森林是只为生产木材的森林,也是非常脆弱的,因此越

来越需要外部的投入。我们可以说这是管理人员的森林,种植这些森林需要外部投

入,维护森林也需要外部的投入。[32]

社会事实:原始的和加工过的社会在被量化之前一定要被重构。人类和各种事物一定要被重新分类定义,度量的标准一定要可以

互相换算;土地和商品一定要能用等值的金钱重新表示;这里很多都是韦伯所称的理性化,还有大量的

集权化。

——西奥多·M.波特(Theodore M. Porter):《标准化的对象》(Objectivity as

Standardization)

管理人员的森林不可能是自然主义者的森林。即使是已经了解了森林中生态的

相互影响,但由于它们是由非常复杂和多样的事实构成的,所以很难加以简单地描

述。因此需要一个知识过滤器将复杂性过滤到可管理的程度,只保留满足国家商业

木材和财政收入所需要的因素。

如果说自然世界的“原始”(raw)形式不管在人们使用过程中如何被重新塑造

都不能完全被人类管理操纵,那么人类与自然相互作用的真实社会形态在其原始形

态下也不能被理解。除非经过巨大的抽象和简化的计划过程,否则任何管理系统都

没有能力描述任何现实存在的社会团体(social community)。当然这也不仅仅是

能力的问题。像森林一样,人类团体也是复杂且多变的,很难将它的秘密简单地归

结到官僚化的公式中。此外,还有另外一方面的问题,就是目的。就像科学林业官

员没有任何兴趣详细地描述森林的生态一样,国家机构没有,也不可能有更多的兴

趣描述整个社会现实。他们的抽象和简单化都被锁定在很少的几个目标上,到19世

纪,最突出的目标一般还是征税、政治控制和征兵。他们只需要拥有能满足这些任

务的技术和理解就够了。我们在这里可以看到,现代的“财政林业”和现代纳税的

土地财产之间有许多有意义的相似之处。前现代国家并不比现代国家更少关注税

收,但是正像前现代国家的林业一样,前现代国家的税收技术和势力范围都不能使

人满意。

17世纪专制主义的法国就是一个例子。[33]政府更愿意征收间接税,如食盐和烟

草的消费税、道路税、执照费以及出售官职和头衔的税。这些税更容易管理,而且

也不需要掌握很多关于土地所有权和收入的信息。贵族和神职人员免税意味着很多

土地都没有被课税,负担被转移到了富裕的平民农场主和小农身上。尽管对于农村

的贫困人口来说,公共土地是非常重要的生存资源,但是它不产生财政收入。在18

世纪,重农主义者基于两个前提反对公共土地:公共土地没有被有效地开发,并且

不能带来财政收入。[34]

令所有观察者吃惊的是,专制主义的税收非常多变,不成系统。詹姆斯·科林斯(James Collins)已经发现,人们经常不缴纳最主要的直接税——土地税

(taille),所有社区缴税的土地税额都不会超过应缴纳税额的13。[35]这就使得

国家不得不依靠一些临时的特殊措施来克服财政短缺以及应付一些新的支出,特别

是军事行动的费用。王室索要“强制贷款”(rentes,droits aliénés)来代替

那些有时兑付有时拖欠的年金;它出售官职和各种头衔(vénalités

d’offices);它还征收特别炉灶税(fouages extraordinaires);最坏的事

情是,它将军队直接安置在社区中,在这个过程中许多城镇被毁坏。[36]

作为前现代国家最常用的财政惩罚手段,驻扎军队与现代系统的税收形式之间

的区别就像对企图杀害国王的人四马分尸(米歇尔·福柯在《规训与惩罚》一书的开

始对此做了惊人的叙述)与现代系统的囚禁罪犯一样。国家并没有很多选择,它缺

少必要的信息和管理坐标来制定符合其臣民真实能力,并能形成稳定财政收入的征

税制度。这就像森林收入只能被很粗略地计算,而且其产出会经常变化一样。从财

政角度说,用查尔斯·林德布洛姆(Charles Lindblom)最贴切的话说就是,前现

代国家“只有拇指而没有其他的手指”,缺少细微调节的能力。

林业管理和征税的简单类比之间的区别从这里开始。因为缺乏关于可持续的木

材生产信息,国家可能或无意中过量开发它的资源从而威胁到未来的供应,或者根

本不知道森林的可持续开发水平。[37]无论如何,树不是政治行动者,但是向王室纳

税的臣民们肯定是。他们通过迁徙、各种形式沉默的抵抗和逃避,以及最极端的直

接反叛来表达其不满。可靠的征税形式不仅取决于发现纳税的臣民的真实的经济状

况,还取决于判断他们会激烈地反对何种苛捐杂税。

国家机构是如何开始测量和编制整个王国各地的人口,他们的土地、粮食产

量、财富、商品流通量等是多少?即使了解这方面最简单的知识也面临巨大的困

难。我们这里可以将建立统一度量衡和使用土地图册来登录土地所需的奋斗作为分

析的例子。每一项活动都需要大规模的、昂贵的和长时间的努力来消除各种反抗。

反抗不仅来自普通的平民,也来自地方上掌权的人;过去他们从不同级别官场的不

同利益和不同职责所带来的管理不一致中获得自己的利益。尽管各种运动不断兴

起,最终采取一致的度量衡和土地图册还是被推广开来。

每一个行动都可以说明地方知识与实践作为一方,国家管理制度作为另外一方

之间的关系模式,这一模式自始至终贯穿本书。从国家的角度看,在每一个事件中,在原来形式下的度量衡和土地所有权的地方实践都是“不清晰的”。它们显示

出的多样性和复杂性所反映的不是国家利益,而是纯粹的地方利益。也就是说,如

果不加以转变和简化,变成至少有一部分是虚构的简单表达,它们就不可能被国家

的管理结构所吸收。就像在科学林业中一样,需要简化背后的原因是统治者急切的

物质利益:财政收入、军事力量和国家安全。然而,像贝克曼标准化的树

(Normal-b?ume)一样,尽管不充分,但简化还是发挥了实际作用,而不仅仅是描

述。通过记录、法庭以及最终强制等国家权力的支持,这些国家虚构的简化改变了

它们要观察的现实,即使永远也不可能使实际情况完全适合国家的管理坐标。

铸造清晰性的工具:流行的度量,国家的度量

非国家的度量单位产生于地方实践的逻辑。尽管它们有很多让人迷惑的多样

性,这些妨碍它们形成管理上的统一,但它们还是有一些相似的属性。感谢中古史

学家维托尔德·库拉(Witold Kula)的综合,使我们可以清晰地了解地方度量单位

活跃的原因。[38]

早期的度量多数是以人为单位的,从许多保留下来的用语中还可以看到这个逻

辑,表示距离用“投石的距离”和“在听力范围之内”,表示体积用“一车”“一

筐”或者“一捧”。不同地方的车或筐的大小不同,不同人投石的距离也不相同,所以这些度量单位在不同地方和不同时期是不同的。甚至那些被明显固定的度量单

位也可能是不可靠的。比如,在18世纪的巴黎,一“品特”(pinte)相当于0.93

升,但在塞纳-蒙大拿省(Seine-en-Montagne)是1.99升,在普里斯-索斯-太尔

(Precy-sous-Thil)居然达到了3.33升。欧恩(aune)是表示布匹长度的单位,但材料不同,长度也不同(比如丝绸的单位就比亚麻要小)。在整个法国,至少有

17种大小不同的欧恩。[39]

地方的度量单位是相互关联,或者“可通约”的。[40]事实上任何关于度量的问

题都会因为询问时背景不同而得到不同的回答。在我熟悉的马来西亚一些地区,如

果问“到下一个村庄还有多远”,回答往往是“煮三锅米饭的时间”。回答者想象

问话的人是希望知道到那里需要多少时间,而不是有多少英里。当然,人们根本不

可能用英里推算出在不同地区的旅行时间,特别是徒步旅行或者骑自行车旅行。同

样,对时间的回答也是用在当地有意义的单位,而不是多少分钟,因为到目前为

止,那里手表还是很少见的。所有的人都知道煮熟当地米饭需要多长时间。埃塞俄比亚人对烧菜需要加多少盐的回答可能是“烹调鸡肉的一半”。这样的回答是基于

人们都了解的标准。这些度量实践是地方化的,各地之间不可通约,因为地域不

同,所食用的大米种类和烧鸡的方法不同,其结果也不同。

许多地方的度量单位与一些特殊的活动联系在一起。如同阿君·阿帕杜拉来所注

意到的,马拉地农民用手的宽度来表示他们希望的种植洋葱的间距。当他们沿着田

垄移动的时候,手是最方便的测量工具。同样编织绳索时常用的长度单位是拇指到

臂肘的长度,因为在卷起绳索打成团的时候很方便。如同种植洋葱,测量过程已经

被包括在种植活动中了,不需要另外一个单独的活动。这样的测量往往不需要很精

确,只要满足完成眼前任务的需要就可以了。[41]如果关注雨水的目的只是关注特定

的农作物,那么只是充足或不充足就够了。如果用多少英寸的降雨来回答,不管如

何精确,可能都传达不出所需要的信息;它可能忽略了降雨时节这样关键的因素。

对于许多具体的目的来说,那些明显含糊的度量要比精确的统计数字能够传达出更

有价值的信息。耕地的农民如果只关注产量的变化范围,那么说他一块稻田的产量

是4~7筐就比说10年的平均产量是5.6筐更精确。

除非我们了解了提出问题时一个地方所特别关注的意思,否则我们不可能给出

一个包括了所有含义在内的正确回答。所以特殊的度量习惯受到特定的场合、时间

和地理区域的限制。

各地都有的关于耕地的特殊习惯丈量法是最明显的。现代用公顷、英亩表示

的,只关注土地表面积的抽象土地丈量单位对于依靠土地维持生活的农民来说太简

单,缺少信息。告诉一个农民他租种了20英亩土地就像告诉一个学者他已经买了6公

斤图书一样。因此,习惯的土地丈量单位以多种形式来满足对土地各方面的实践兴

趣。当土地很多而人工或耕畜不足的时候,最有用的土地测量单位是耕地或除草所

需要的天数。比如在19世纪的法国,一块土地的大小往往被表述为多少摩根

(morgen)或折诺斯(journals)(都表示工作天数)以及需要哪些种类的工作

(homée,bechée,fauchée)。如果用摩根表示,那么10英亩土地要多少摩根是

不同的;在多石地区或很陡的斜坡上所需要的劳动力可能会比肥沃的河滩地多一

倍。此外,由于耕畜和作物种类不同,各地的摩根也不同;受到当时技术(犁头、轭和马具)的影响,人们每天所能完成的工作量不同。

土地还可以用所需要的种子量来衡量。如果土地肥沃,播种就会比较密集,而贫瘠的土地播种量就小。土地上的播种量是一个相对较好的反映土地平均产出的指

标,因为播种都是根据预测的平均生长条件,而每年实际产量的变化会更大一些。

在某种作物种植中,尽管播种量可能很难反映耕种的困难程度和每年收成的变化,但大体可以反映出土地的生产能力。然而一块土地的平均产量也还是个抽象的数

字。大多数在生存边缘挣扎的农民最希望知道的是一个农场是否可以稳定地满足他

们基本的需求。所以爱尔兰的小农场被描述为“一头牛农场”或“两头牛农场”,从而向那些主要依靠奶制品和土豆的农民说明农场的放牧能力。农民感兴趣的是这

个农场是否可以养活一个特定的家庭,而不关注它所包括的物理面积。[42]

如果要掌握多种习惯的土地丈量法,我们必须设想几十种用多种不同方法来表

示的“地图”,而不仅仅是表面积。我已经设想了一种地图可以像哈哈镜一样,按

照人口数量而不是地理面积来划分一个国家在地图上的大小。中国和印度俨然超过

了俄罗斯、巴西和美国,而利比亚、澳大利亚和格陵兰几乎等于不存在了。这些各

种各样的习惯“地图”(种类繁多)不一定按照表面积,而是按照工作和产出的单

位、土壤类型、可接近性以及满足生存的能力等建立景观。丈量单位是地方化、利

益指向、具有特定背景和特定历史条件的。满足一个家庭生存的条件并不一定能满

足另一个家庭。耕作制度、劳动力供给、农业技术、天气等因素使评估标准在不同

地区和不同时代都不相同。正像国家所担心的,这么多的地图只能反映出地方标准

无望的混乱不堪。它们不可能将自己统一到一个统计系列里面,从而使政府官员可

以做出有意义的比较。

度量的政治学

以上关于地方度量实践的阐述可能会使人们认为,尽管这些关于距离、面积、体积等的地方概念多种多样,与国家所期望的抽象标准有很大区别,但它们也是为

了度量的客观精确。这种印象会是错误的。任何一个度量行动都被打上了权力关系

游戏的印记。如同库拉所说的,要理解现代欧洲早期的度量实践,必须要将它们与

当时主要阶层的利益竞争联系在一起,包括贵族、教士、商人、工匠和农奴。

度量的政治很大程度上是从现代经济学家所称的封建租金“难

题”(stickiness)开始的。贵族和教士经常发现,直接增加封建赋税是很困难

的;不同的缴纳标准是长期斗争的结果,哪怕在习惯基础上很小的增加也被看作对

传统的严重危害。[43]实际上,调整度量单位只是达到同一目标的迂回手段。地方领主可能用小筐借给农民谷物,但要农民用大筐归还。他在磨谷(领主垄断的)的时

候可能偷偷地,甚至公开地用大袋子从农民那里接收谷物,而用小袋子来称量磨出

的面粉;他还可以在收赋税的时候用大筐,而在付实物工资的时候用小筐。如果控

制封建赋税和工资的正式习惯永远不改变(比如一块田在收割后缴纳多少袋小麦是

不变的),实际交易会越来越有利于领主。[44]这些小小欺骗的结果并不小。库拉估

计,在所谓封建复辟(réaction féodale)时期的一段时间,也就是在1674~

1716年,用于征收封建租金(平民税)的蒲式耳(boisseau)增加了13。[45]

甚至度量单位,比如说蒲式耳,已经被大家认可,但这仅是有趣事情的开始。

在早期现代欧洲,通过磨损、胀大、编织技巧、湿度以及调整边框厚度等手法来调

整筐的大小的问题体现出数不清的微型政治。在一些地方,往往用金属做出当地标

准的蒲式耳和其他的度量单位,由受人信任的官员掌管,或者在教堂和镇议事厅的

石头上准确地雕刻下来。[46]事情并非到此为止。谷物是如何被倒进筐内(是从肩的

高度还是从腰部的高度倒下?用第一种方式谷物更紧密一些),是否潮湿,容器是

不是要晃动使谷物更紧密,最后,筐上面是否要刮平或者保留高出的部分也经历了

长期而痛苦的争论。有些安排是要谷物高出筐子,有些只是堆起一半,有些则只要

与筐沿保持水平或者“压平”(ras)。这并非一个小问题。一个封建领主如果要在

收小麦或黑麦的蒲式耳上堆出尖来,那么他可以增加25%的地租。[47]如果习惯上蒲

式耳的谷物都被压平,那么在用什么刮平器上也有许多微型政治争论。是用圆的或

直边的?如果刮平器是圆的,那么在滚过蒲式耳时就会使谷物压紧。谁掌握刮平

器?在保存刮平器上谁值得信任?

正像人们所想到的,围绕土地丈量单位也有类似的微型政治。通常被用来测量

耕种面积长度的单位是厄尔(ell),农奴要以此为基础劳作。但是厄尔的长度和宽

度也是“难题”,是经过长期斗争才建立起来的。领主和监工都希望通过扩大厄尔

来间接增加劳役。如果他们的企图能够成功,那么就可以在不打破封建劳役制度的

情况下增加征收劳役的总数。在19世纪以前,面包的价格可能是所有度量中最难解

决的。在前现代时期,面包是最关键的生存因素,可以作为生活消费指数使用。普

遍的习惯是将面包的价格与城市的一般工资水平联系在一起。库拉详细地阐述了面

包师担心违反了“公正的价格”而引起暴乱,因此为了补偿小麦和裸麦粉价格的变

动,他们就不断改变面包的大小和重量。[48]

国家机器和度量的象形文字学因为度量的地方标准与实际需要紧密地结合在一起,它们反映了特定的耕作模

式和农业技术,并且它们在不同的气候和生态条件下差别很大,而且它们是“权力

的象征和保持阶级特权的工具”,还因为它们处于“激烈的阶级斗争中心”,所以

对于国家机器来说,它们是非常难于处理的大问题。[49]使度量单位简单化或标准化

的努力在法国的历史上就像主旋律一样被不断重复演奏,重复可以说明前面的失

败。简单地将地方实践编纂起来,制定出一些换算表的努力很快就被基层的迅速变

化所超越并失效。实际上,国王的大臣们面对的只是一堆经过编纂的各地度量标准

拼凑起来的杂物,每一个都不相同,就像每一个地区都在说着外人难于理解的,并

且不经宣布就随时变化的方言一样。国家或者要冒将地方情况严重估算错误的风

险,或者要严重依赖地方追踪者的建议,也就是依赖国王议会中的那些贵族和教

士,而他们立即就会抓住权力所能带来的利益。

对于君王来说,地方度量实践的不清晰不仅是管理上让人头痛的事情,它也危

害到国家安全的一些重要和敏感的方面。食品供应是早期现代国家的阿喀琉斯之

踵。除了宗教战争,其他任何事情都不如食品短缺,以及由此引发的社会动乱对国

家的危害大。没有可比较的度量单位,那么监测市场价格,比较不同地区基本商品

的价格,或者有效地管理食品供应即使不是不可能,也是很困难的。[50]由于国家只

能在各种简单的信息、流言和反映自己利益的地方报告中摸索,因此它的反应往往

是滞后和不恰当的。比如纳税的平等是另外一个很敏感的政治问题,但对一个很难

掌握收成和价格真实情况的国家来说,它对此无能为力。如果国家只有不精确的情

报,那么国家积极努力地征税、征用军队、缓解城市短缺,以及其他的一些措施,都会导致政治危机。即使没有威胁到国家的安全,度量的混乱还是会极大地降低效

率,并且总达不到财政目标。[51]如果没有标准化的、固定的度量单位,那么来自国

家有效的监督和可控的比较都是不可能的。

度量的简单化和标准化

我们当代的征服者,不论是平民或王子,都希望他们的帝国有一个统一的表面,他们权威的眼睛可

以在整个帝国巡视,不会遇到任何起伏不平从而妨碍他们的视线。同样编纂的法律、同样的度量单位、同样的规则、同样的语言(如果我们能够逐渐达到)就是我们所声称的社会组织的完美……当今最大的

口号就是一致性。

——本杰明·康斯坦特(Benjamin Constant):《征服者的精神》(De l’espritde conquête)

如果说制造出简单化和清晰化森林的科学林业遇到了其使用权力受到挑战的村民反对,那么对于标准的和清晰的度量单位的政治反抗就更加顽强。制定和颁布地

方度量标准的特权能为贵族和教士带来物质利益,他们不可能轻易放弃。他们阻碍

标准化的能力是很强,那些试图达到某种程度一致性的专制君主的企图遭到了一系

列失败。地方封建实践的特殊性以及它们对中央集权的排斥和抗拒保护了地方权力

领域的自主性。

最终,有三个因素共同促成了库拉所说的“度量革命”。第一,市场交换的扩

大促进了度量的一致。第二,世俗观点和启蒙哲学都希望在整个法国实现单一的标

准。第三,法国大革命特别是拿破仑王朝的建立促进了法国,乃至整个帝国的度量

系统的建立。

大规模的商品交易和长距离的贸易都鼓励度量的标准化。在相对较小的贸易

中,粮贩只与几个农民打交道,他只要知道他们各自使用的不同度量单位就足够

了。粮贩还可能从对众多度量单位的掌握中获利,就像走私犯从税收和关税的细微

差别中获利一样。但除了少数特殊情况,多数的商业都包括了很长的交易链条,在

很远的距离,在互相不知道姓名的买者和卖者之间进行交易。重量和长度的标准化

使贸易更简单而清晰。手工艺人的产品是由一个生产者为满足特殊顾客需要而生产

的,价格也是特定的,而大众化商品则不是,其目的是满足每一个购买者。在一定

程度上,大众商品的好处就是其可靠的一致性。随着商业规模的扩大,交换的商品

越来越标准化(一吨小麦,一打犁头,二十个车轮),人们越来越接受一致的度量

单位。官员和重农主义者都相信统一的度量是创建民族市场和推动理性经济行为的

前提条件。[52]

感谢封建复辟,在整个王国不断统一度量衡的国家计划在18世纪得到了普遍的

支持。为了使他们不动产的回报最大化,封建领地的所有者,也包括一些暴发户,在一定程度上通过操纵度量单位达到了他们的目的。在法国大革命前夕为召开议会

所准备的冤情录明显反映了这种被害的感觉。第三等级成员的记录表明,他们一致

要求平等的度量(尽管这不是他们主要的不满),而教士和贵族却是沉默的,这表

明他们对现状是满意的。下面来自布列塔尼的请愿是一个将统一度量标准的请求与

对王室的忠诚等同的典型表达方式:“我们向他们(国王、王室以及他的主要大

臣)请求,请你们与我们一同察看平民阶层被地方霸主暴政虐待的情况。平民阶层

是善良和谨慎的,到目前为止他们还没有将他们的怨言呈递到国王脚下。现在我们

请求国王建立公正,我们表达我们最强烈的愿望,希望一个国王、一个法律、一个重量以及一个度量制度。”[53]

对于中央集权的精英来说,公制米与古老的、特殊的度量实践就像官方语言与

各种各样方言的关系一样。各种稀奇古怪的方言肯定要被普遍的最佳标准代替,就

像专制主义的银行扫荡了封建主义的地方货币一样。公制单位系统立即成为中央集

权管理、商业改革和文化进步的工具。革命后共和国的院士如同他们之前的皇家院

士一样,将公制米看作可以使法国“国库更充裕、军事更强大、更便于管理” 的知

识工具。[54]共同的度量制度被认为可以促进谷物贸易,使土地有更多的产出(因为

可以更容易地比较价格和生产力),并且必然为国家编纂统一的税收文件提供基

础。[55]但是改革者还希望有真正的文化革命。“正像数学是科学的语言一样,公制

度量系统就是工商业的语言”,他们统一并改变了法国社会。[56]一个理性的度量单

位将促进理性公民的形成。

度量制度的简化有赖于现代社会其他革命性的政治简化:统一和一致的公民身

份概念。只要每一个等级还在各自相互封闭的法律领域内活动,只要不同阶层的人

在法律上的地位不同,那么他们在度量制度上的权利也不同。[57]众生平等的理念,也就是抽象的“无印记(unmarked)公民”,起源于启蒙时代并反映在百科全书学

派的作品中。[58]对于百科全书学派来说,在度量系统、制度、继承法、税收以及市

场法规中的不一致之处阻碍了法国人成为统一的人民。他们想象出许多集权和理性

的改革,从而使法国成为统一的民族社区,同样编纂的法律、度量制度、风俗和信

仰在全国各地通行。值得注意的是,这些活动推动了民族公民概念的形成——一个

法国的公民在整个王国漫步的时候会像其他的同胞一样,受到公正和平等的待遇。

从一个由一群不可比较,只有当地居民才熟悉而对外来者来说则是完全陌生的小社

区所构成的社会中,产生一个清晰的单一民族社会,这种观点的支持者很清楚地知

道,问题不仅是管理的方便,还有来自其人民的转变。“风俗、观点以及行为准则

的一致性毫无疑问会引导出一个具有相同习惯和取向的大社区的产生。”[59]抽象的

平等公民概念将创造出新的现实:法国的公民。

度量制度的统一只是更大简单化运动的一部分。国家保障所有法国人民在法律

面前的平等;他们不再仅仅是领主和君主的臣民,他们都有不可剥夺的公民权。[60]

所有过去“自然的”差别现在都被“非自然化”,并被废弃了,至少在法律上是这

样。[61]在史无前例的革命背景下,基于第一原理建立了全新的政治系统,但这一成

就比起法制化地统一重量和度量单位似乎微不足道。革命的法令写道:“多少个世纪以来百姓希望有统一度量单位的梦想终于实现了!大革命给人民带来公制

米。”[62]

颁布统一的公制度量单位容易,而要使法国公民在日常生活中使用就困难了。

国家可以坚持在法庭、公立学校以及在财产契约、法律合同和税收文件中必须使用

公制度量单位。但在这些官方系统之外,公制单位推行得很慢。尽管颁布了法令禁

止在商店中使用突阿斯尺,要用公制米尺代替它们,但是公众仍然使用旧的系统,经常在公制米尺上刻上旧的单位。甚至到1828年,新的度量单位还主要是在法律领

域(le pays légal)而不是实际生活领域(le pays réel)应用。如同夏多布里

昂(Chateaubriand)所说的,“如果你遇到一个人不是说阿邪(arpents)、突

阿斯和法尺(pieds),而是说公顷、米、厘米,那么可以肯定,这是一个官

员”。[63]

土地制度:地方实践与财政简况

早期现代国家的财政收入主要来自对商业和土地的征税,这是当时主要的财富

来源。商业税主要包括货物税、通行税、市场税、许可证费和关税。而对于土地上

的财富来说,这意味着要将所有纳税财产与有纳税责任的个人或机构联系在一起。

在现代国家的背景下,这个过程很简单,但是达到这样的目的至少有两个困难。首

先,许多事实上存在的土地习惯占有制度实践经常是多样和错综复杂的,与纳税人

或纳税财产之间清晰的一对一等式完全不同。其次,如同度量制度标准化一样,国

家财政机关所希望的一致和透明的财产关系只会损害一部分社会集团的利益。最

后,集权的国家成功地制定了一套新的、从国家的角度看也是清晰的财产制度。如

同科学林业官员的工作一样,这套制度不仅简化了其所要描述的实践,同时也改变

了这些实践,使它们更符合那些简化和图解的读本。

一个例证

资本有其自身的秩序,村庄有自己的习惯(Negara mawi tata,desa mawi cara)。

——爪哇谚语

一个习惯土地制度的假想案例可以帮助说明将这些实践纳入现代地籍图册的简

单概括中有多么困难。我所要描述的模式是一个实践的混合体,可能是我在南亚的

实地考察中遇到的,也可能是文献中记载的。尽管这是一个假想的案例,但有很大的真实性。

让我们设想这样一个社区,各个家庭都在主要的生长季节对一些农田有收益

权。在地里只能种植特定的作物,每7年这些有收益的土地要根据每一个家庭成员和

强壮劳动力的数量重新分配。当主要季节的作物收获以后,所有农田重新恢复为公

共土地,任何家庭都可以拾穗、放牧家禽和家畜,甚至可以种植一些成熟期短的旱

季作物。所有村内家庭都有在村庄公共牧地上放牧家禽和家畜的权利,但是所放养

牲畜数量是根据家庭的规模被加以限定,特别是在缺少草料的干旱年份。那些不行

使自己放牧权的家庭可以将它转移给其他村民,但是不能给村外的人。任何一个家

庭都有拾柴的权利,村庄的铁匠和面包师被分配给更大的份额。村里的林地是不允

许做商业出售的。

人工种的树以及树上的果实都属于种树家庭的财产,不管它们种在什么地方。

从树上掉下来的果实属于拾到这些果实的人。如果一棵树被砍倒或者被风暴击倒,那么树干属于种树的家庭,树枝属于最近的邻居,“树顶”(树叶和小树枝)属于

那些捡拾它们的贫困村民。要给带小孩的寡妇和士兵的家属预留出土地供其使用或

出租。土地和树林的收益权可以被承包给村内所有的人,只有当社区内没有任何一

个人提出要求的时候它们才能承包给村外的人。

当出现歉收导致食物紧张的时候,这些安排就要做许多调整。富裕的家庭要对

他们的穷亲戚承担一些责任——与他们共同耕种土地、雇用他们或者提供食物。当

食物仍然持续短缺的时候,由各家家长组成的村议会就要清点所有的食物,并开始

定量供应。当出现严重短缺或饥荒的时候,那些嫁入本村但还没有生育孩子的妇女

就得不到食物,并且人们希望她们回到娘家。后一个实践提醒我们,在地方习惯制

度中经常存在着不平等。单身妇女、未成年男子和任何被排除在社区核心之外的人

都明显处于不利的地位。

这个描述还可以进一步细化。尽管很简单,但是它也传达了地方风俗盛行的背

景下事实存在的财产关系的复杂性。如果像现在这样将日常的实践描述得像法律一

样,这本身就是种歪曲。习惯最好作为活生生的、协商的实践组成部分来理解,它

们不断适应新的生态和社会环境——当然包括权力关系。习惯的土地制度不能被浪

漫化,它们往往充满性别、社会地位和宗族之间的不平等。但是因为它们是极其地

方化的、特殊的和有适应性的,它们的可塑性使它们可以做微小的调整,从而带动通行实践的改变。

假设有一个只关注土地实践的立法者,或者说,假设有一个试图反映复杂的财

产关系和土地制度的成文法律体系,他们根本无法将这些实践简化成管理者能够明

白的制度,写进法律条文、小条文和更细化的条文,更不用谈执行了。即使这些实

践可以被编纂成文,但结果也会牺牲其弹性和微妙的适应性。有太多新环境要求去

适应,在编纂过程中根本没有办法预期,更不用说一一列举说明了。编纂将在事实

上冻结一个活生生的过程,为反映实践进步而设计的修正最多也只能是反射性的和

机械的适应。

即使被加以编纂,那么第二、第三个村庄又会如何?不管编纂者如何聪明和认

真,都会发现,适合某一地方实践所发明的编纂方法很难被扩展到其他地方。每一

个村庄都有其独特的历史、生态、耕作方式、亲属联盟以及经济活动,都需要一套

新的制度。至少有多少社区就会有多少种法律编纂方法。

当然从管理的角度看,这众多复杂的地方财产关系会是一个噩梦。这不仅仅对

那些地方实践的当地人是个噩梦,对于那些追求一致、均衡和全国性的管理法规的

国家官员也是噩梦。就像那些“奇异”的重量和度量单位一样,地方的土地制度对

于每天居住在这里的人来说是非常清楚的。尽管对这套制度细节,当地人也并不非

常满意,可能还颇有微词,但对它们是完全熟悉的。当地居民很容易就可以掌握它

的微妙之处,为了自己的目的而利用其有弹性的条款。相反,国家官员不可能在每

一次司法活动中都能够破解并应用这些象形文字一般的财产制度。事实上,现代国

家的先决条件就是假设一个简单和一致的财产制度的存在,它们是清晰的,因而可

以自上而下加以操纵。

我使用“简单”一词来描述现代财产法看来像是用错了,财产法本身的复杂性

已经为许多法律工作者提供了就业机会。对于普通的国民来说,财产法在许多方面

肯定还是无法穿透的灌木丛。这里“简单”一词的使用是相对的和与观察视角有关

的。现代的终身占有制度是由国家仲裁的,只有那些受到足够教育并掌握国家法律

的人才可以理解。[64]它的相对简单性对于那些不能破译法律的人是不存在的,正像

对于村庄外的人,当地习惯的土地制度并不清晰。

所有现代国家在度量、法律编纂和简化土地制度方面的努力与科学林业对森林

做出重新规划的方法是一样的,都是为了财政和管理目标。将各种不同的习惯土地制度归纳统一起来是根本不可能的。历史上,至少在自由主义国家,解决的办法往

往是简单地将土地的所有权赋予个人。土地由合法的个人所有,他有广泛的使用

权,包括继承、出售,他的所有权由统一的契约体现,并得到国家司法和警察制度

的保障。正像森林中的植物被简化为标准化的树一样,习惯实践中复杂多样的土地

制度也被简化为土地的完全所有权和可转让的契约制。在农业中,处于管理者视野

中的是高度一致的地块,每一个地块都有一个合法的拥有者,也就是纳税人。现在

从土地面积、土壤的等级以及正常的作物种类和预期产量来评价土地财产及其所有

人比过去破解复杂的公共产权和各种各样土地制度的混合物不知容易多少。

这种简单化的最高成就就是土地清册。由受过专门培训的调查者按照给定尺度

制作的土地清册是比较完整和精确的对所有土地的调查。因为在土地清册背后的动

机是制定便于管理和可靠的税收方式,因此土地清册与财产登记紧密地联系在一

起,图上任何一个特定的地块(经常使用数字标明)都与一个有纳税义务的所有者

联系在一起。土地清册和财产登记对于土地征税,就像科学林业官员手中的地图和

表格对于开发林业的财政收入一样。

几乎被法制化的农村

大革命以后法国统治者所面对的农村社会是一个几乎无法穿透的封建和革命实

践混合之网。在很短的时间内他们不可能为其复杂性编制一个目录,更不用说消灭

它了。比如,承诺平等和自由的意识形态与习惯的农村契约就相互矛盾,手工业行

会的契约中还使用“主人”( )和“雇工”(serviteur)等词语。作为新

的国家,而不是王国的统治者,他们经常受困于缺少关于社会关系的一般法律框

架。对某些人来说,新的民法已经覆盖了所有的法国国民,这似乎已经足够。[65]但

是大革命和大恐怖(La Grand Peur)所带来的地方混乱威胁了拥有农村财产的资

产阶级以及他们的贵族邻居;在大胆和自治的农民攻势之下,需要一个清晰的法律

化的农村以保障他们的安全。

最终,甚至在几乎所有其他领域都已充斥拿破仑法典的情况下,大革命后的农

村法律也没有找到一个成功的组合。对我们来说,这种僵持的历史是有启发性的。

1803~1807年起草的第一个法律草案扫除了多数传统的权利(如公共放牧、自由穿

过其他人地产的权利),并根据资产阶级财产权和契约自由重建了农村的财产关

系。[66]尽管提出的法典的确预构了一些现代法国的实践,但是遭到许多革命者反对,因为他们担心不干涉的自由主义可能会使大土地所有者以新的名义重新制造出

封建依附者。[67]

拿破仑下令重新考察这个问题,考察由约瑟夫·沃内·普拉瑟(Joseph Verneilh

Puyrasseau)主持。同时,副手拉劳特(Député Lalouettee)提议的做法恰恰

与我前面假设的例子一样,当然也是根本不可能的。他建议系统地收集各种地方实

践的信息,并加以分类和解释,最后以法令形式通过它们。这个法令将成为农村的

法律。但是有两个问题使这些反映地方实践的农村法律无法出台。第一个困难在

于,选择农村生产关系“多样性”的哪些方面使之被反映和被编纂进法律。[68]因为

甚至在一个特定区域内,不同农场和不同时代的实践都有很大差别,任何编纂都意

味着一定程度的任意性和人为的静止。将地方实践加以编纂是一项政治行动。地方

显贵可以打着法律的旗号批准他们所喜欢的,而其他人则失去了他们所依靠的习惯

权利。第二个困难在于,拉劳特计划严重威胁了国家集权者和经济现代主义者,对

他们来说,清晰的全民财产制度是进步的前提。正像瑟格·阿博丹(Serge

Aberdam)所指出的,“拉劳特计划所带来的正是默林·德·杜埃(Merlin de

Douai)以及资产阶级和革命法学家所努力避免的。”[69]不管是拉劳特,还是沃内

所建议的法律都没有被通过,因为像1807年的前辈一样,他们的设计看来都要加强

土地所有者的权力。

公共土地制度的模糊

如同我们所谈到的,前现代和早期现代国家在征税的时候主要是与社区,而不

是与个人打交道。尽管一些明显的个人税,如俄国臭名昭著的“灵魂税”,是向所

有臣民征收的,但事实上也是由社区直接缴纳,或者通过臣民的领主缴纳。如果税

收的总数不够,集体就会受到惩罚。[70]定期到每家每户和其耕地层面进行征税的人

员只是负责征收封建赋税和宗教什一税的当地贵族和教士。在这方面,国家既缺少

管理工具,也没有足够信息进入这个层次。

导致国家缺少这方面知识的原因之一是地方生产的复杂性和多变性,但这并不

是最重要的原因。集体的赋税形式意味着,尽可能少缴税和少征兵的作假符合地方

官员的利益。为此,他们会少报人口数量,系统地漏报耕地面积,隐瞒新的商业利

润,在风暴和干旱灾害之后夸大农作物的损失等。[71]土地图册和土地登记的目的都

是消除财政上的封建主义,使国家有合理的财政收入。就像科学林业官员需要森林清册以掌握森林的商业价值一样,财政改革者也需要详细的土地产权登记以保障其

最大的稳定财政收入。[72]

假设国家希望挑战地方贵族和精英的抵抗,并且也有足够的财源支持土地调查

(这是很费时间和金钱的),它们仍然会遇到其他障碍,特别是因为一些公共土地

无法通过土地清册被充分表现出来。在17世纪和18世纪早期的丹麦,农村居民被组

织为俄吉拉甫(ejerlav),所有成员都有权利使用当地的耕地、荒地和林地。在

这样的社区中,不可能把某一块土地与某一个家庭或个人联系起来。挪威的大农场

(gard)也有同样的问题。每个家庭都有权调用农场的一部分价值(skyld),但

对任何一块土地都没有占有权,共同拥有者中的任何一人都不能说农场的一部分属

于自己。[73]尽管可以估计一个社区的耕地,并估算出作物产量、生存需求,从而计

算出大致的税赋,但是村民生计中的很大部分是从公共资源获得的,如打鱼、砍伐

木材、采集树脂、打猎以及烧柴。监督这样的收入是不可能的。通过粗略地估算公

共土地所带来的价值也不能解决这个问题,因为附近其他村的农民也分享这些公共

土地的价值(尽管这是不合法的)。这种社区中的生产方式与土地登记图册所清晰

反映的个人土地所有的假设是相矛盾的。尽管没有确凿证据,但人们往往认为公共

土地比个人所有土地的生产能力低。[74]国家反对公共土地所有制形式是基于一个正

确的观察,那就是对于财政来说,它是不清晰和生产能力低的。与倒霉的拉劳特不

同,在历史上,国家不是依据现实制定地图,而是强加一个与其财政格局相一致的

财产制度。

当存在大量没有财政价值的公共财产的时候,所有权的不清晰并不是问题,但

当它变得紧缺的时候(当“自然”成为“自然资源”的时候),它就成为法律上财

产权的对象,不论是属于国家的或是属于公民的。财产权演变的历史表明,过去被

认为是自然赐予的免费礼物,包括森林、猎物、荒地、草原、地下矿藏、水与河

道、空气权(对建筑物和土地上空的空气享有的权利)、呼吸的空气,甚至基因排

列等,都会不可避免地被纳入财产范畴。在土地的公共产权例子中,完全所有权的

强加是为了使税务官员和土地投机商有一个清晰的认识,而不是为了当地居民——

对他们来说,习惯产权结构已经很清楚。土地清册使国家权力有了更多的文本知

识,为国家和地方之外的市场概括地了解土地情况提供了基础。[75]

举一个例子可能会帮助我们弄清建立一个新的、更清晰财产制度的过程。俄国

革命前的两个村庄为我们提供了最典型的例子,说明国家如何为了保持农业增长和管理秩序而试图建立个人土地所有制。俄国许多农村甚至到1861年解放农奴后还是

处于典型的财政模糊状态。自成一体的各种地方土地制度流行,关于谁耕种哪一块

条田、产量是多少、收入是多少,国家基本上没有任何知识。

诺夫斯洛克(Novoselok)村有多种经济,包括农业、牧业和林业,而扩提尼

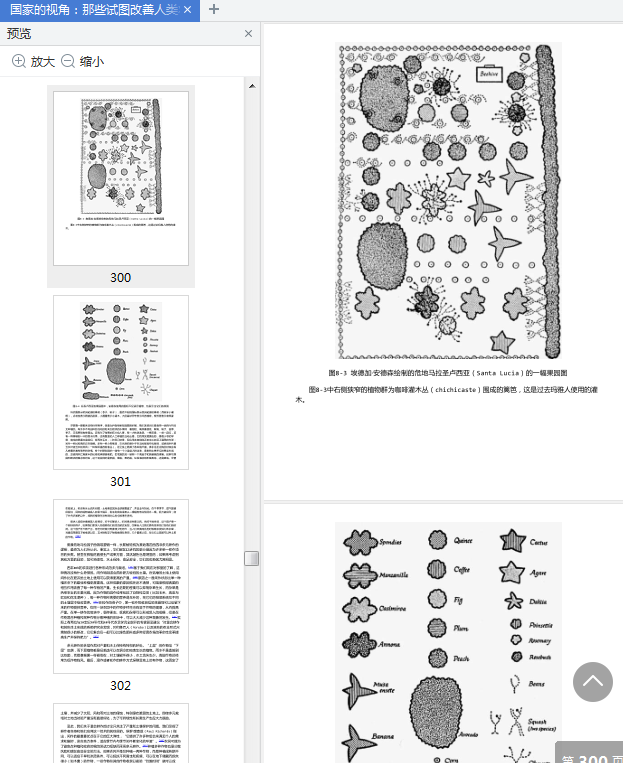

撒(Khotynitsa)村主要是农牧业(见图1-3和图1-4)。各个条田相互混杂是为了

保障每家在每一个生态区域中都有一块条田。一个家庭可能会有10~15块条田,各

自代表不同的生态区域和小气候。这种土地分配分散了家庭的风险,随着家庭规模

的扩大或缩小,土地也在随时调整。[76]

图1-3 斯托雷平改革之前的诺夫斯洛克村图1-4 斯托雷平改革之前的扩提尼撒村

这已经足够使地籍调查员糊涂了。乍看起来似乎每个村庄都需要一队职业的调

查员做调查。但是对于村里人来说,这种相互交叉的条田体系实际上是很简单的。

条田基本是直的、相互平行。在调整的时候根本无须考虑面积,只要沿着田地的一

面移动界桩就可以了。在不平行的一面则根据田地是朝向窄的还是宽的方向,在移

动界桩的时候加以补偿。不规则的田地不是根据面积,而是根据产量分配。直观地

看起来,对于那些参与地籍调查的人来说,这种田地分布方式是不可思议的和非理

性的。但是对于熟悉它的人来说,它很简单,同时又能很好地达到目的。

至少在解放农奴以后,国家的官员和农业改革者的梦想就是将开放的土地制度

转变为西欧模式的统一和独立的农庄。他们希望打破社区对个体农户的控制,将社

区集体的纳税转变成个体所有者纳税。如同在法国一样,财政目标与占统治地位的

农业进步观念密切相关。如同乔治·延内(George Yaney)所说的,在谢尔盖·维特

伯爵(Count Sergei Witte)和彼得·斯托雷平(Peter Stolypin)的改革计划

中,关于现实情况的认识和需要如何做有许多共同的看法。“第一个场景,那些拥挤在村庄的贫穷农民忍饥挨饿,在他们小块条田上辛勤地劳作。第二个场景,农业

专家带领少数进取的农民转移到新的土地上,留下更多的土地给剩下的人。第三个

场景,转移出去的农民不再受条田的束缚,在新的地方建立了库特(khutor)(农

场和住房建在一起),并采用了最新的方法。那些留下来的农民也不再受村庄和家

庭的制约,开始投身到需求经济中,变得越来越富有,生产量提高,城市得到保

障,农民没有被无产阶级化。”[77]显而易见,关于条田的偏见主要来源于俄国村庄

自治、对于外界来说的不清晰的、普遍流行的科学农业教条,以及缺少明确的证

明。[78]政府官员和农业改革者认为,只要给农民一小块完整的私有土地,他们马上

就会希望致富,将家庭组织为一个有效率的生产单位,并接受科学农业。斯托雷平

改革者施行了这个设想,改革之初就在两个村庄中实施了地籍登记(见图1-5和图1-

6)。图1-5 斯托雷平改革之后的诺夫斯洛克村图1-6 斯托雷平改革之后的扩提尼撒村

在诺夫斯洛克村,17个独立的带住房农场(库特)被建立了起来,每一个家庭

都有草场、耕地和森林。在扩提尼撒村,建立了10个库特和78个没有住房的农场

(Otrub),后者的所有者还继续住在村里。由于进行了地籍登记,新的农场很容易

被反映在地图上,对于上面的官员和村外的人来说很清晰,并且每一个农场都有一

个明确的所有人,因而可以征税。

图1-5和图1-6会使人产生误解。这样模范的村庄似乎表明地籍调查队在农村高

效勤奋的工作已经将混乱的敞田(open-field)转变为整齐的小农场。然而事实并

非如此。实际上,只有在新开发的土地上才可能有这种整齐的、呈矩形的土地,调

查员在这里不会遭遇地理和社会的阻挠。[79]尽管建立独立农场的推动力很大,但是

改革者在很多地方还受到了巨大的挫折。尽管被禁止,但还是有很多不被认可的联

合体存在;还有一些“纸上的联合体”,新的农民像原来一样耕种他们的条田。[80]

事实上农业产权制度对于中央的税务官员来说仍然是不清楚的,最好的证据就是在第一次世界大战时沙皇政府的征用政策及其带来的巨大损失。没有人知道征收谷物

和牲畜的合理数量;结果,有些农民破产了,有些却能积存谷物和牲畜。[81]这种在

缺少对土地和财富了解的情况下进行的强制征收在十月革命以后的共产主义战争时

期又重演了。[82]

为外人提供客观信息的地籍图

地籍图对于国家的价值在于其抽象和普遍性。不管具体的地方背景如何,地籍

图提供了可以在全国普遍应用的标准,从而可以制作出有关全部土地财产的完整而

清晰的地图。然而地籍图的完整依赖于其缺少具体细节的抽象结构——细薄性。它

只反映了地块之间几何状的边界。关于地块内部是什么则完全空白,没有任何说

明,因为这与地图的测绘没有关系。

当然关于一块土地有许多比其表面积和边界位置更重要的内容。对于一个想购

买土地的人来说,首先要问的问题包括土壤的类型、适合种植什么作物、耕种是否

困难,以及距离市场的远近。一个估税人也会问同样的问题。从资本主义的观点

看,土地的物理尺寸是没有意义的。但是只有确定了地块的位置,丈量以后,其他

方面的质量才有意义(特别是对国家来说)。但是与确定位置和测量面积不同,对

这些品质的判断比较复杂,容易受到欺骗,并受到其他方面的影响。作物的轮作和

产量都有可能变化,新的工具和机器可能改进耕作,市场可能变化。与此相反,地

籍调查是准确的、纲要式的、概括性的和统一的。不管有什么缺陷,税收制度的前

提就是要将每一块土地与其所有者,也就是将纳税人完全联系在一起。[83]在这种精

神的指导下,荷兰1807年的调查(受到拿破仑时期法国的启发)强调所有的调查员

必须使用同样的度量单位,工具要定期检查以保证统一,而且所有的地图都要使用

统一的1∶2880的比例尺来画。[84]

一般的土地图册和特殊的地籍图是设计给外人看的,目的是使外人清晰地了解

当地情况。对于当地人来说,地籍图是多余的。没必要了解精细的指标,每个人都

知道河边的草地属于谁,可以产多少干草,以及所承担的封建税赋。在一个大领地

的古老的契约中可能会发现文字写成的地籍册(“从大橡树,向北120英尺[85]到河

边,从此……”),上面还标明土地所有人对领地的义务。人们可能会认为这样的文

件对刚接手领地管理的年轻继承人是有价值的。但是只有当土地市场活跃发展的时

候,人们才开始使用地籍图。荷兰比较早开始制定地籍图是因为它早期的商业化,因为那些投资用风车排水造地的投机者想预先知道在新开垦的土地上哪一块将属于

自己。对于那些刚拥有土地的资产阶级,地图非常重要,因为这可以使他们对大面

积领域一目了然。当一个所有者有很多小块土地,或者不熟悉他的领域时,小型化

的地图可以作为备忘录使用。

早在1607年,英国的调查专家约翰·诺旦(John Norden)就向贵族出售他的服

务,前提是这些地图可以代替检察官的出行检查。“土地根据真实的信息被加以勾

画和描述,从而领主坐在椅子上就可以完全了解庄园,以及每一个部分和所有成

员,可以看到他都拥有什么,拥有物在什么地方,而且知道每一件东西的用途和位

置。”[86]全国的税收管理也需要同样的逻辑:清晰和科层制的格式使新的官员在他

办公室里就可以通过文献迅速掌握情况并进行管理。

这幅图片中失去了什么

管理者知道,他所认识的世界只是闹哄哄和非常混乱的现实世界的最简单化模型。他满足于这种巨

大的简单化,因为他相信现实世界大半是空无的——现实世界的大多数事实与他所面对的特定环境没

有任何关系,最重要的因果链接大都是直接和简单的。

——赫伯特·西蒙(Herbert Simon)

以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)在他的托洛茨基研究中比较了刺猬和狐狸,前

者只知道“一件大事”,后者知道许多事情。科学林业官员和地籍调查官员像刺

猬。科学林业官员最感兴趣的是商品化木材,地籍调查官员只关注土地的财政收

入,对单一利益高度集中的关注限定了他们只寻求对一个问题的明确回答。而自然

主义者和农民像狐狸,他们了解森林和耕地的许多方面。尽管林业官员和地籍官员

的知识范围很狭窄,但我们不能忘记,他们的知识是系统的和概括的,这使他们能

够看到和理解许多狐狸不能掌握的事情。[87]我这里想强调的却是,他们系统和概括

的知识是在以静止和短视的观点来看待土地制度为代价的前提下取得的。

地籍图就像是一幅河流静止的照片,它所反映的是在调查的那一刻土地制度的

安排和所有权。但河水在不停地流动,在社会发生巨大变革和进步的时期,地籍调

查提供的是一幅冻结这些骚乱的场景。[88]地界在不断发生变化;继承和买卖使土地

不断被分割或合并;新的河渠、道路和铁路的建立在划分土地;土地本身的用途也

在不断变化;等等。因为这些特定的变化都会直接影响应纳税额,所以规定在土地

地图和土地登记上要记录这些变化。当脚注和附注积累到一定程度时,地图也就变得不清晰了,于是我们就要再画一张更新(虽然仍是静止的)的地图,而这个过程

会不断重复。

任何正常运行的土地纳税系统都不会仅仅停留在确认地块和所有权上。他们还

会创造一些概括的静态指标来判断可持续的税收负担。土地可以根据土壤好坏、灌

溉条件、作物种类以及预期的平均产量分成不同等级。平均产量可以通过抽样的方

法得到。这些指标本身也在不断变化,或者只是掩盖了巨大差异的平均数。正像地

籍图的静止照片一样,随着时间推移,它们越来越不真实,需要重新考察。

像所有的国家所进行的简单化一样,国家在上述领域的简单化也是静止的和概

括的,不能反映他们所想反映的社会现象。农民很少能够获得平均产量、平均降雨

或者平均产品价格。在早期欧洲,一方面是无法改变的纳税负担,另一方面是农村

人纳税能力大幅度起伏,双方的不适应成为各地农村抗税活动长期不断的主要原

因。[89]同时,除非基于稳定不变的测量和计算单位,否则甚至最公平和善意的地籍

图也不可能被统一推行使用。科学林业官员的图表不能反映自然森林的复杂性,地

籍图也不能反映农民经验的复杂性。[90]

同科学林业一样,在实用和具体的目标指导下,地籍图忽视了它所关注的视野

之外的所有东西。在调查中细节的丢失就说明了这一点。瑞典最近的一个研究表

明,调查员在调查过程中将土地画得远比实际更呈几何学的规则形状。忽略土地的

拐角和曲线可以使他们的工作容易很多,并且对最终结果没有什么影响。[91]正像商

业林务官发现忽略次要的森林产品更方便一样,地籍官员容易忽略除了土地商业用

途以外的所有内容。被标明种植小麦和草料的土地同时也是生产草垫用秸秆、落

穗、蘑菇和喂养兔子、鸟和青蛙的重要来源。人们并非不知道这个事实,只是为了

不使简单的管理模式有不必要的复杂而有意忽略。[92]当然,最严重的忽略是地籍图

和评估体系只关注作为生产资料和可出售商品的土地面积和价值。土地所具有的任

何生存或生态的价值都被认为是美学的、仪式的和情感的价值而被排除在外。

变革与抗拒

地籍图是控制工具,它同时反映并强化了决定调查的那些人的权利。……地籍图也是武器,它所提

供的信息使一些人获得利益而损害另外一些人的利益,在18世纪和19世纪的抗税斗争中,统治者和被

统治者都明确意识到这一点。最后,地籍图是积极行动的:正像占领新世界和印度的一样,在勾画一个

现实世界的同时也就消除了原来的世界。——罗杰·J.P.卡因(Roger J. P. Kain)、伊丽莎白·贝金特(Elizabeth Baigent):《地籍图》

(The Cadastral Map)

税务官员所借以了解现实世界的简单公式并不仅仅是观察的工具。通过一种财

政领域的海森堡原理,它们经常有能力改变它所记录的事实。

一个典型的例子是法国的门窗税(door-and-window tax),它在督政府时期

设立,在1917年被取消。[93]最初的设计者肯定认为房屋门窗的数量与房屋的大小

有关系。这样估税官无须进入房屋去测量,只要数数门窗就可以了。这是一个很简

单又很有效的办法,但是它带来了另外的后果。农民在设计或重新装修住所时就尽

可能少留门窗。尽管财政损失可以通过增加每个门窗的纳税额来补偿,但是对农村

人口健康的影响延续了一个多世纪。

国家制定的新土地制度要比门窗税带来更大的变革,它建立了一个全新的制度

结构。不管新的土地制度对于官员来说如何简单和一致,农民却无可奈何地被投入

到各种各样地契、土地管理办公室、缴费、评估和申请中。他们要面对以土地官

员、调查者、法官、律师等各种形式出现的有权力的新专家,他们制定的程序和决

定对农民是陌生的。

新的土地制度是被植入的——也就是说,它们是被施行者所完全不熟悉的,它

们是被外来征服者通过晦涩难懂的语言和不清楚的制度背景植入的,地方实践与私

有土地制度没有任何共同之处——其影响是深远的。比如,在印度的长期殖民产生

了一个新阶级,他们由于付了土地税而享有土地全部的继承和买卖权,这是当地从

没有过的。[94]与此同时,有数百万农民、佃农和雇工失去了使用土地和其产品的权

利。在殖民地中,那些率先了解新土地管理制度的人获得了特殊的机会。在湄公河

三角洲的法国官员与越南国民之间做中介的越南秘书和翻译就占据了很好的位置并

能得到许多财富。由于注意力集中在地契和适当的付费等法律文书上,他们有时就

成为全村农民的地主,而农民曾以为自己开垦的土地是可以任自己支配的公共土

地。这些新的中间人有时也可能运用自己的知识引导其同胞安全地走过荆棘丛生的

法律程序。不管他们的行为如何,他们可以熟练地使用那些专门为管理者设计的清

晰透明的土地制度专业语言,再加上农村人口对新土地制度的不理解,这就带来了

权力的重大转移。[95]对于官员来说,专业语言是简单的东西,对于多数种田人而

言,这种语言却是令人迷惑的。完全产权和标准土地丈量之于中央税收和不动产市场,就像中央银行货币之于

集市一样。[96]同样,它们会威胁到地方的权力和自治,所以遭遇到积极的抵抗也就

不奇怪了。在18世纪的欧洲,任何一次地籍调查都是中央集权的开始,地方教士和

贵族们的收税权力和享受的豁免都必定要受到威胁。平民则将其看作增加地方税收

的借口。专制主义的集权倡导者,让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔提出在法国开展全国的地

籍调查,但因为贵族和教士的共同反对于1679年失败。经过一个多世纪,在法国大

革命以后,激进的弗兰西斯-诺尔·巴贝夫(Francois-Noёl Babenf)在他的“永久

土地登记制度”(project de cadastre pertetuel)中构想了一个完全平等的

土地改革,每一个人都有相等的土地。[97]他同样也失败了。

我们不仅要意识到国家通过简单化转变现实世界的能力,还要看到社会在修

改、扰乱、阻碍,甚至颠覆外界强加的各种条款方面的能力。在这里区别纸上的事

实和实际的事实是很有帮助的。正像萨利·法尔克·莫尔(Sally Falk Moore)和其

他一些人强调过的,土地办公室的记录可以作为征税的基础,但它和实际的土地权

利几乎没有关系,记录上的业主可能根本不是实际的所有人。[98]我们看到,俄国的

农民可能在纸上将土地总和登记,但实际上继续各自耕作条田。成功的土地侵蚀、强占公地或盗用土地的行为代表了纸上没有显示出来的实际土地权利。逃避和反抗

使某些土地税或什一税变成一纸空文。[99]社会出现动乱和反叛的时候,可能是纸上

的土地制度和实际的土地制度之间区别最大的时候。但即使在平静时期,在土地档

案办公室的官方文件之下或之外也隐藏着另一个影子般的土地制度系统。我们永远

不能假设地方实践与国家理论是一致的。

所有集权的国家都知道综合统一的地籍图的价值,然而完成地籍图是另外一回

事。大体上说,如果一个强大的中央政权加诸相对较弱的市民社会,那么地籍图就

可以完成得比较早且比较全面。相反,如果市民社会有很好的组织,国家相对较

弱,地籍图的完成就会比较晚,经常是自发的和不完整的。所以拿破仑时期的法国

的地籍图比英格兰的地籍图完成得早。在英国,地籍图威胁了地方的收入,所以受

到了法律界长期的阻挠。同样的逻辑,在外来法令统治下的殖民地,完成地籍图比

较早;而在城市国家则完成较晚。爱尔兰可能就是前者。如同伊恩·哈金所说,在克

伦威尔征服爱尔兰以后,“为了促进英国1679年对爱尔兰的掠夺,在威廉·配第

(William Petty)的主持下,爱尔兰所有的土地、建筑、人口和牲畜都被彻底做

了调查。”[100]在定居人口比较稀少的殖民地,如北美或澳大利亚,制作全面而统一的地籍图

的障碍很小。这里的主要问题不是如何绘制出已有的土地利用类型,而是如何调查

绘制那些将要赠送或卖给欧洲新移民的小块土地,以及如何忽略本地土著和他们的

公共财产制度。[101]受到启蒙时期理性主义的训练,托马斯·杰弗逊设想将俄亥俄河

以西的美国分成“百单位”——10英里乘10英里的正方形——并且要求居民照此种

植自己的土地(见图1-7)。

图1-7 北达科他州卡斯特顿被调查的土地景观

在杰弗逊设想中清晰的几何形状不仅仅是美学的选择;他认为不规则的土地易

带来欺骗行为。为了证实他的观点,他引用了马萨诸塞的经验。那里实际所有的土

地都比契约上承认的要多10%~100%。[102]网格状的土地不仅对于税收官员是清晰

的,同时也便于在土地交易中使用相同的土地单位。网格状土地促进了土地的商业

化,同时也有助于税收和土地边界的计算。从管理角度看,这也是非常简单便捷的。一个没有任何当地知识的人在远方就可以做土地登记。[103]如果这个计划实

现,它也会像林业官员的图表一样表现出非人性和机械的逻辑。但在事实上,杰弗

逊计划(国会修改了计划,增加了矩形土地和36平方英里的城镇)中的土地登记并

没有遵循原来所设想的模式。

19世纪60年代澳大利亚和新西兰制定的托伦斯土地登记制度提供了平面的、经

过预先调查的网格状土地格式,其分配基于第一到达、第一分配原则。对于出售土

地,这是一种最快捷和最经济的办法,以后被许多英国殖民地采用。这种几何学的

网格状土地越整齐划一,也就越容易与不整齐的、自然的土地景观相冲突。新西兰

的一首讽刺诗就很好地表达了这些令人吃惊事情发生的可能性。

通过麦克尔田园的道路

尽管在地图上很漂亮

但是讲到实际用处

根本不用去说了

在漆黑的夜晚可能

出的问题可不少。

尽管在纸上计划得很好

而且被全力推行,悬崖、陡坡和溪流

都是直接向前不管不顾,从来不想想人和骡马

要如何走路[104]

地籍调查只是功利主义的现代国家不断增长的军械库中的一个武器。[105]前现

代国家能够有足够的情报保持秩序、征收税赋、招募军队就很满足了,但是现代国

家进一步希望掌握国家的物质和人力资源,并使之有更高的生产力。要达到这种效

果需要国家机器很了解社会。而了解社会的合理起点就是有一个关于土地、人口、收入、职业、资源和各种偏差的总清单。“官僚国家越来越需要组织自己并控制资

源,这促进了对各种重要或不重要的统计数字的收集;同时还促进了林学和理性农业、调查技术和精确的绘图学,以及公共卫生和气候学的发展。”[106]

尽管国家的目的在于扩张,但国家所希望了解的仍然只是与这些目标直接相关

的内容。比如在19世纪的普鲁士,国家非常关注移民(包括移入和移出)的年龄和

性别,而不是他们的宗教和种族;对于国家来说重要的是记录可能的逃避兵役者和

保持兵役年龄的人口供应。[107]国家越来越关注生产力、健康、卫生、教育、交

通、矿产资源、谷物产量和投资,这与其说是放弃了国家机器原有的目标,还不如

说是在现代世界中扩大和深化了这些目标。

[1] Henry E. Lowood,“The Calculating Forester:Quantification,Cameral Science,and

the Emergence of Scientific Forestry Management in Germany,” in Tore Frangsmyr,J. L.

Heilbron and Robin E. Rider,eds.,The Quantifying Spirit in the Eighteenth

Century(Berkeley:University of California Press,1991),pp.315-342.以下的论述很多都来自劳

乌德(Lowood)的出色分析。

[2] 皇家对打猎这一“贵族游戏”供应(也就是猎鹿、野猪和狐狸)的关注,并进而保护它们的栖息地是

一个突出的例外。为避免人们认为这只是前现代的一种怪癖,要提醒大家的是,对于埃里希·昂纳克(Erich

Honeker)、尼古拉·齐奥塞斯库(Nicolae Ceau?escu)、格奥尔吉·朱可夫(Georgy Zhuvkov)、瓦迪斯瓦

夫·哥穆尔卡(Wladystlw Comulka)和铁托元帅(Marshal Tito)这些现代“君主”来说,打猎仍然具有重

要的社会意义。

[3] “A board foot”是一种度量单位(多用于木材),指厚度为一英寸、面积为一平方英尺的板材。

——编者注

[4] John Evelyn,Sylva,or A Discourse of Forest Trees(London,1664,1679),p.118,cited in John Brinckerhoff Jackson,A Sense of Place,a Sense of Time(New Haven:Yale

University Press,1994),pp.97-98.

[5] 拉玛阐德拉·古哈(Ramachandra Guha)提醒我,“忽视”(ignore)这个动词在这里不是很合适,因为国家往往要控制、规范和消灭那些影响国家管理政策的实践。对于我早期林业史的教育(我承认是非常有限

的)来说,我要特别感谢拉玛阐德拉·古哈和他的两本书:《不平静的森林:喜马拉雅的生态和农民的反抗》

[The Unquiet Woods:Ecological and Peasant Resistance in the Himalaya(Berkeley:

University of California Press,1989)]和他与玛德哈夫·加吉尔(Madhav Gadgil)合著的《分裂的土

地:印度生态史》[This Fissured Land:An Ecological History of India(Delhi:Oxford

University Press,1992)]。罗伯特·波格·哈里森(Robert Pogue Harrison)的著作《森林:文明的阴

影》[Forests:The Shadow of Civilization(Chicago:University of Chicago Press,1992)]对

西方森林的文化含义的变化做了富有启发意义的广泛探讨。

[6] Harrison,Forests,p.121.

[7] 最后的观点是海森堡原理的一种修正后的解释。海森堡原理讲的不是由于观测行为改变了被观测的现

象,而是在理论上,观测态前的真实现象是不可能被确切测知的。在这里,(有目的的)观测作用随时间而改变。观测改变了现象本身,从而使现象本身更接近于观测棱镜所显示的简化后的抽象图像。

[8] See Keith Tribe,Governing Economy:The Reformation of German Economic Discourse,1750-1840(Cambridge:Cambridge University Press,1988).在法国学院(Collège de France)关

于“政府管理(governmentality)”的讲座中,米歇尔·福柯(Michel Foucault)以“警察国

家”(Polizeiwissenschaft)为题对17世纪和18世纪欧洲国家行政原理的一般编纂过程进行了考察。见

Graham Burchell,Colin Gordon and Peter Miller,eds.,The Foucault Effect:Studies in

Governmentality(London:Harvester Wheatsheaf,1991),特别是第四章。

[9] 到17世纪晚期,让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔已经有全面的计划对森林进行“理性化”的管理以防止偷猎

和增加稳定的财政收入。为了这一目的,艾蒂安·德拉雷特(Etienne Dralet)在《森林系统的协议》

(Traité du règime forestier)中已经提出了规范的森林分区(tire-aire),“这样森林的生长就比较

有规律,并且容易保护”。尽管有这些想法,但在1820年德国新技术引入之前,法国在这方面还没有很大进

展。见Peter Sahlins,“Forest Rites:The War of Demoiselles in Nineteenth-Century

France,” Harvard Historioal Studies,no.115(Cambridge:Harvard University Press,1994)。

[10] Lowood,“The Calculating Forester,” p.338.

[11] 当时使用了各种办法,包括将树锯成小块,再把它们合并在一起以发现树的实际体积;还有把木头放

到一个已知体积的桶中,在桶中加入经过测量的水,从而发现桶中还有多少空间没有被木头占满。

[12] 一些实用主义的框架可以用来强调森林其他可计算的“目标”——如猎物的数量,可做桅杆的树干,或者牧场面积。监督管理森林的不同机构有许多相互冲突的实用主义计划,从而导致政策不连贯,使当地人有空

子可钻。见K. Sivaramakrishnan,“Forests,Politics,and Governance in Bengal,1794-

1994”(Ph.D.diss.,Department of Anthropology,Yale University,1996)。

[13] 关于森林的用途,我要补充说,国家的观点要比私营公司深远和广阔一些。后者可能,也曾经掠夺那

些有很长历史的森林,然后为了不再缴税就卖掉或荒弃掉那些土地(比如,世纪之交时美国中西部上游五州的砍

伐活动)。但问题在于,当战争或财政危机发生的时候,国家经常与私营公司一样短视。

[14] Lowood,“The Calculating Forester,” p.341.也可参见Harrison,Forests,第122~123

页。

[15] 近年来出现的使用树的母株做无性繁殖产生了一些基因一致的树种,这在一致性和控制的方向上走出

了更惊人的一步。

[16] 这类试验所带来的创新之一是“金融循环”(financial rotation)的产生。对单纯林地一生中年

生长率的密切关注,以及关于木材生长的可靠的知识都使林业官员可以精确地计算出新栽树木的增值部分(减去

提前砍伐和再栽植逐年分摊的费用)超过原来树木一年生长增值的转折点。当然这种精确的计算是在同一木材单

位和同样市场价格的前提下进行比较的结果。

[17] “重新设计”一词出自克里斯·玛瑟(Chris Maser)的重要著作《重新设计的森林》[The

Redesigned Forest(San Pedro:R. and E. Miles,1988)]。他主要的一些观点可以从书前面一些章节

的标题中,特别是他强调的反对意见中推论出来,如“天然设计的森林是结果不可预测的实验……我们正试图设

计一个有规律的森林”;“天然设计的森林是长期的……我们正在试图设计一个绝对短期的森林”;“天然设计

的森林是多样性的……我们设计的森林是简单和高度一致的”;“天然设计的森林中各种过程相互影响……我们正在设计基于孤立产品的森林”(第7页)。

[18] 例如,可参见Honoré de Balzac,Les Paysans(Paris:Pleiades,1949);E. P.

Thompson,Whigs and Hunters:The Origin of the Black Act(New York:Pantheon,1975);

Dauglas Hay,“Poaching on Cannock Chase,” in Douglas Hay et al.,eds.,Albion’s Fatal

Tree(New York:Pantheon,1975);Steven Hahn,“Hunting,Fishing,and Foraging:Common

Rights and Class Relations in the Postbellum South,” Radical History Review 26(1982):

pp.37-64。若想了解典型的德国案例,可参见Peter Linebaugh关于卡尔·马克思、莱茵兰盗窃木材与商业周期

及失业之间关系的论文。见Peter Linebaugh,“Karl Marx,the Theft of Wood,and Working-Class

Composition:A Contribution to the Current Debate,” Crime and Social Justice(6)1976:

pp.5-16。

[19] 三期轮作大约需要200年,观察其结果可能需要六个林业官员连续一生的工作。如果将这种状况与玉

米相比较,玉米仅需要30年。对于多数现代森林来说,第三轮的结果还没有出现。对于林业实验来说,实验的

期限往往超出个人的生命周期。见玛瑟《重新设计的森林》。

[20] 在德国内部存在着我上面所描述的实用主义看法,也存在着反实用主义、反曼彻斯特主流思想的观

点,后者的主要代表人物是卡尔·吉耶(Karl Geyer),他是混合多样化树林(Mischwald)与自然再生理论的

积极拥护者。但是实用主义者短期内取得的胜利使单一树种的森林成为德国林业向外输出的主要模式。在这里我

要感谢阿韦德·尼尔森(Avid Nelson),我从他那里获得以上信息,他还慷慨地与我分享了他对德国林业政策

史的深刻理解。1868年,在殖民地印度的林业总管迪特里希·布兰德斯(Deitrich Brandes)(德国人)提出

设想,既鼓励种植社区的混合林,同时也种植为国家带来稳定财政收入的用材林,但这个计划的第一部分一出台

就被英国的管理者们否决了。看来,国家官员关心的是从德国林业的传统中选出最利于清晰化、便于管理和产生

收入的因素。

[21] 平肖在南锡的学习结束以后参观了普鲁士和瑞士的森林。在美国建立了第一所林业学校的卡尔·申克

(Carl Schenk)是德国的移民,在德国的大学接受的教育。而伯恩哈德·佛瑙(Bernhard Fernow)毕业于门

登(Meunden)的普鲁士林业科学院,在1886~1898年任联邦政府林业处处长(在平肖之前)。我感谢卡尔·雅

各比(Carl Jacoby)提供了上述信息。

[22] 对于印度的殖民地林业政策的详尽和深入分析解释可参见斯瓦拉玛克里什南《孟加拉的森林、政治和

政府》(Forests,Politics and Governance in Bengal)。在第六章他阐明,随着印度有越来越多的知识

积累,科学林业的三个主要原理——单一的商业木材树林要比混合林更好;林火是一个破坏因素,要加以避

免;放牧和捡拾木柴只能威胁森林的管理工作——都已经被推翻。

[23] Richard Plochmann,Forestry in the Federal Republic of Germany,Hill Family

Foundation Series(Corvallis:Oregon State University School of Forestry,1968),pp.24-

25;quoted in Maser,The Redesigned Forest,pp.197-198.对于对这些相互影响有兴趣的读者来说,后

面还有被省略的部分,“云杉林可以作为一个例子。云杉的根往往是很浅的。如果把云杉种植在原来种植硬木树

的土壤中,那么第一代的云杉就会顺着原来硬木树根的孔隙长得很深。但到第二代,树根系统就会因为土壤的逐

步压实而长得很浅,结果导致了可供吸收营养的减少。第一代云杉树林可以从原来硬木树所形成的柔软的腐殖土

吸收营养,但他们自身无法制造腐殖土。云杉的落叶比阔叶林的落叶更难腐烂,很难被土壤上层的动植物分解,因此在很多情况下产生了粗腐殖土。在我们潮湿的气候下,腐殖土中的酸开始沥滤土壤,并使土壤中的动植物大

量消失。这导致了分解的不足和恶化,从而使粗腐殖质增长加快”。普洛赫曼(Plochmann)指出,单一人造的

松树林的种植过程与此大致相同。我也向戴维·史密斯(David Smith)求证了这种模式。他在耶鲁大学林业和

环境学院工作,是《造林学的实践》(The Practice of Silviculture)的作者,这是一部关于现代林业技术的重要参考著作。此外在南希·朗斯顿(Nancy Langston)的著作《林业梦想,林业噩梦:西部内陆旧增长的

悖论》(Forest Dreams,Forest Nightmares:The Paradox of Old Growth in the Inland West,Seattle,University of Washington,1995)一书中也对科学林业技术,特别是对林火的反感回避和对单

一物种的偏爱如何对森林的健康和生产能力产生了负面影响做出了相似的解释。

[24] 当速生树林的枯萎根株被清理以后,10%的野生动植物品种(不包括鸟类)将消失。如果枯枝和枯木

(倒下的树)都被从集约管理的新生树林中清除的话,29%的野生动植物品种将被消灭。在被称为“集约木材管

理”的简单一致化的概念指导下,各种杂物不断被清除,我们越来越接近现代林业的简单化观点——植树,或

者是“圣诞树农场”(见玛瑟《重新设计的森林》,第19页)。

[25] 阿尔伯特·霍华德爵士(Sir Albert Howard)所研究的地下真菌与根的共生结构(菌根的结合)是

这个过程的关键一步(见第七章)。

[26] 这里所说的害虫包括“松树环蛾、松蝶、松毛虫、修女蛾、锯蝇、树皮甲虫、松针落菌、松树哮锈、蜜环菌、赤腐病”(见玛瑟《重新设计的森林》,第78页)。

[27] 对于这些活动的简单描述可见蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)《寂静的春天》[Silent

Spring(Boston:Houghton Mifflin,1962,1987)]。卡逊赞扬这样的改进,因为这是依靠生物而不是农

药进行防治的先驱。

[28] 为了单一商品林生产的最大化而建设森林的不幸后果现在已经成为全世界的经验。第二次世界大战以

后,因为日本雪松生长迅速并具有商业价值,日本采取政策用单一的日本雪松林取代了许多原先作为燃料和建筑

材料而被掠夺的森林。现在可以清楚地看出,绵延数英里(1英里≈1.6千米)同等高细的雪松导致了严重的水土

流失和山体滑坡,降低了地下水位,并且很容易被暴风雨击倒。阳光很难穿透松林照射到地面,松林无法给动物

群提供保护和食物。对于日本的城市居民来说,雪松林最大的短期问题是其季节性地释放出大量花粉,这引起人

们严重的过敏反应。过敏反应只是极端简单化所带来的众多问题中最明显的一个。见James

Sterngold,“Japan’s Cedar Forests Are a Man-Made Disaster,” New York Times,January

17,1995,C1,C10。

[29] 玛瑟:《重新设计的森林》,第54~55页。现在森林出产的商品已经不是木材本身,而是造纸的纸

浆。生产理想的高质高量纸浆反过来促使人们采取基因工程或无性繁殖的方式生产新树种。

[30] 如果用福利经济学的话说,科学林业的实践将没有在它自己收支平衡表上出现的大量费用外部化给社

区,如土壤的损耗、保水能力和水品质的降低、野生动物的减少和生物多样性的损失。

[31] Plochmann,Forestry in the Federal Republic of Germany,p.25.当然也有自然产生的单一

树种的树林,这经常出现在生态环境不好,包括那些被诊断为严重退化环境的地方。关于这方面的论述可参见

Matthew J. Kelty,Bruce C. Larson and Chadwick D. Oliver,eds.,The Ecology and

Silviculture of Mixed-Species Forests:A Festschrift for David W. Smith(Dordrecht and

Boston:Kluwer Academic Publishing,1992)。

[32] 南希·朗斯顿做了更全球化的评价:“任何一个试图改善森林努力的结果都只能使它们变得更

差”(《林业梦想,林业噩梦:西部内陆旧增长的悖论》,第2页)。

[33] 下面的简短描述摘自James B. Collins,Fiscal Limits of Absolutism:Direct Taxation

in Early Seventeenth-Century France(Berkeley:University of California Press,1988)。[34] P. M. Jones,The Peasantry in the French Revolution(Cambridge:Cambridge

University Press,1988),p.17.

[35] 见Collins,Fiscal Limits of Absolutism,pp.201,204。正是这种逃税的能力给予财政统治

以没有预期到的弹性(至少从上层看来如此),并且使国家在多事的17世纪避免了许多反抗。

[36] J. L.海尔布伦(J. L. Heilbron)记下一个英国上校在1791年责成一个苏格兰教士寄给他整个教

区的人口清单,以在他的教区中驻扎军队为要挟。Introduction to Tore Frangsmyr,J. L. Heilbron

and Robin E. Rider,eds.,The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century(Berkeley:

University of California Press,1991),p.13.

[37] 这里假设王室希望在未来长期实现生产的最大化。当出现政治或军事危机的时候,统治者往往将未来

抵押出去,最大限度地榨取它的森林和臣民。在《压制、资本和欧洲国家(公元990~1992年)》

(Coercion,Capital,and European States,A.D. 990-1992,Oxford:Blackwell,1990)中,查尔

斯·蒂利(Charles Tilly)对此做出了出色的综合分析。他强调了在国家形成过程中,战争准备和战争发动的

影响,描述了从“进贡(tributary)国家”到直接从国民征税国家的转变过程。

[38] Witold Kula,Measures and Men,trans.by R. Szreter(Princeton:Princeton

University Press,1986).

[39] J. L. Heilbron,“The Measure of Enlightenment,” in Tore Frangsmyr,J. L.

Heilbron and Robin E. Rider,cds.,The Quantifying Spirit in the Eighteenth

Century(Berkeley:University of California Press,1991),pp.207-208.

[40] 关于这方面的富有启发意义的讨论可参见Arjun Appadurai,“Measurement Discourse in

Rural Maharastra,” in Appadurai et al.,Agriculture,Language and Knowledge in South

Asia:Perspectives from History and Anthropology(forthcoming)。

[41] Arjun Appadurai,in Appadurai et al.,Agricalture,Language and Knowledge in

South Asia:Perspectives from History and Agriculture(forthcoming),p.14.

[42] 在爪哇农民民间的分层类别中也可以看到类似的动机:那些不足的人(Kekurangans)和那些已经足

够的人(Kecukupans)。见Clifford Geertz,Agricultural Involution(Berkeley,University of

California Press,1963)。

[43] 那些被看作习惯的东西并不一定有很长的历史。它们往往代表了至少一个方面的利益,这些人担心变

动会带来不利的结果,因而坚持已经存在的东西是神圣不可变的。

[44] 有时权力的平衡也会摆向其他方向。在这方面,法国什一税逐年下降就是一个例子。见Emmanuel

LeRoi Ladurie and Joseph Gay,Tithe and Agrarian History from the Fourteenth Century to

the Nineteenth Century:An Essay in Comparative History,trans. by Susan

Burke(Cambridge:Cambridge University Press,1982),p.27。

[45] 见Kula,Measures and Men,p.150。在20世纪20年代和30年代,下缅甸领主征收水稻实物地租的

筐被称为“货车破坏者”(cart-breaker)[James C. Scott,The Moral Economy of the Peasant:

Rebellion and Subsistence in Southeast Asia(New Haven:Yale University Press,1976),p.71]。[46] 例如,巴黎最著名的铁突阿斯(toise)就刻在大夏特莱监狱(Grand Chatelet)的一面墙上。见

Ken Alder,“A Revolution Made to Measure:The Political Economy of the Metric System in

France,” in Norton W. Wise,ed.,Values of Precision(Princeton,Princeton University

Prerss,1995),p.44。

[47] 在17世纪追求精确的精神下,马森(Marsenne)计算了刮平的蒲式耳有172000粒小麦,而高出来则

包括了220160粒(Kula,Measures and Men,p.172)。如果是燕麦这种比较大的谷物,差别会少一些。

[48] 见Kula,Measures and Men,pp.73-74。与其他对习惯度量标准的挑战一样,在这个事件中,城

市统治者和平民都坚持对面包要有重量和大小的标准,以防止这类做法。

[49] Kula,Measures and Men,pp.98-99.

[50] Kula,Measures and Men,p.173.

[51] 事实上正是那些面临财政困难的地方对税收的积极逃避提供了一种拖延或回旋的余地,从而避免了不

合理征税可能带来的反抗。

[52] 如同肯·阿尔德(Ken Alder)所指出的,缺少贯彻标准化的中央权威也并没有阻碍英国、德国和美国

的民族市场的成长(“A Revolution Made to Measure,” p.62)。流动和经济增长本身产生了交换的共

同标准。更多的一般历史分析可参见Frank J. Swetz,Capitalism and Arithmetic:The New Math of

the Fifteenth Century(La Salle,Ill.:Open Court,1987)。

[53] Kula,Measures and Men,pp.203-204.

[54] Alder,“A Revolution Made to Measure,” p.48.

[55] Alder,“A Revolution Made to Measure,” p.54.

[56] Alder,“A Revolution Made to Measure,” p.56.公制米只是一系列度量制度改革的沧海一

粟。当时还有人试图将一天分成10个小时,每小时100分钟,每一分钟100秒,还有人倡议制订十二进位的,也

就是以12为基础的数字系统。

[57] Alder,“A Revolution Made to Measure,” pp.122-123.

[58] 我相信,最近在法国关于穆斯林女生在课堂上是否允许戴面纱的热烈争论也是要在世俗学校中保护这

种无印记非特殊公民的传统。

[59] Alder,“A Revolution Made to Measure,” p.211.

[60] 如同托尼·朱特(Tony Judt)已经敏锐地指出,由革命法令建立起来的公民权利与自然或个人权利之

间的区别在于,前者依赖国家与它的法律,可以由国家法令取消,而后者是不能取消的。见Judt,Past

Imperfect:French Intellectuals,1944-1956(Berkeley:University of California Press,1992)。

[61] 法国革命的公民概念清除了犹太社区一直在试图克服的法律障碍。凡是在大革命以后军队进入和拿破

仑征服的地方,伴随着他们的到来,犹太人也被赋予了全部公民权。见Pierre Birnbaum and Ira

Katznelson,eds.,Paths of Emancipation:Jews,States,and Citizenship(Princeton:

Princeton University Press,1995)。[62] Gianfranco Poggi,The Development of the Modern State:A Sociological

Introduction(Stanford:Stanford University Press,1978),p.78.对于人权中平等公民权所带来的

进步来说,值得注意的是,这一巨大的进步取消了国家与公民之间的中间结构,国家第一次直接接触其统治对

象。平等的公民权不仅仅意味着法律上的平等和男性普选制,而且意味着普遍征兵,就像那些加入拿破仑军队的

人所发现的。从国家的高度看,下层社会越来越成为众多相同的个体(particuliers),国家只将它们作为统

治对象、纳税人和潜在的兵源。

[63] Kula,Measures and Men,p.286.

[64] 如同E. P.汤普森(E. P. Thompson)在《辉格党和猎人:取缔流浪汉条例的起源》[Whigs and

Hunters:The Origin of the Black Act(New York:Pantheon,1975)]中所写的,“18世纪层出不穷

的法律决定表明,律师已经信奉绝对财产所有权的观念,法律憎恶共存使用权的混乱复杂”(第241页)。

[65] 除了承认巴黎谷地及以北地区富裕和有实力的大土地承租人,为他们制定了土地租佃指南

(fermage)以外,民法并没有关于农业的明确规定。我要感谢彼得·琼斯,他使我注意到我们简短的讨论建立

在以下的研究上。见Sorge Aberdam,Aus origines du code rural,1789-1900:Un siècle de

dèbat(n.d.,but probably,1778-1780)。

[66] “En resumé,la ligne genérale du project de 1807 est de refuser toute

specificité au droit rural en ramenant,autant que possible,les rapports socieux à la

campagne à la forme d’authorité légale que la bourgeoisie projette sur l’ensemble de la

population”[简言之,1807年草案的主要政策是取消农村法律的特殊性,尽可能地将农村社会关系放到法律

权威的背景下,也就是资产阶级所希望的适用于全体人口的法律权威(作者译)]。见Serge Aberdam,Aus

origines du code rural,1789-1900:Un siècle de dèbat,p.19。

[67] 在殖民地不存在这些政治上的顾虑,在那里,公众意见和实践都只关注管理的便利和商业逻辑。见

Dennis Galvan,“Land Pawning as a Response to the Standardization of Tenure,” chap.4 of

“The State Is Now Master of Fire:Peasant Lore,Land Tenure,and Institutional Adaptation

in the Siin Region of Senegal”(Ph.D.diss.,Department of Polrtical Science,University

of Colifornia,1996)中的出色案例研究。

[68] Dennis Galvan,“Land Pawning as a Response to the Standardization of Tenure,”

chap.4 of “The State Is Now Master of Fire:Peasant Lore,Land Tenure,and Institutional

Adaptation in the Siin Region of Senegal”,p.18.

[69] Dennis Galvan,“Land Pawning as a Response to the Standardization of Tenure,”

chap.4 of “The State Is Now Master of Fire:Peasant Lore,Land Tenure,and Institutional

Adaptation in the Siin Region of Senegal,” p.22.

[70] 在殖民地越南,人头税是按照预想的人口数向整个社区征收。如果总数达不到,警察就会拍卖他们所

能拿到的一切,如水牛、家具、珠宝等,直到凑足了税收总数。这套系统给村内的有财物可被拿走的权贵以压

力,使他们保障按时缴纳税收。

[71] 对于现代社会主义集体农业,这一概括也是正确的。当匈牙利成立集体农场的时候,大量的土地从登

记册中“消失”了。见Istvan Rev,“The Advantages of Being Atomized:How Hungarian Peasants

Coped with Collectivization,” Dissent 34(198):335-349。见Daniel Kelliher,Peasant

Power in China(New Haven:Yale University Press,1992)。[72] 大采邑的贵族领主也可能进行土地调查,他们相信可以借此发现还未发现的应纳税土地和臣民。

[73] 丹麦和挪威的例子都出自Roger J. P. Kain和Elizabeth Baigent书中有价值的历史分析,The

Cadastral Map in the Service of the State:A History of Property Mapping(Chicago:

University of Chicago Press,1992),pp.165-169。

[74] 在北部大平原各州和加拿大的胡特尔派谷物生产者的高效生产是许多相反的证据之一。详情可见

George Yaney,The Urge to Mobilize:Agrarian Reform in Russia(Urbana:University of

Illinois,1982),pp.165-169。

[75] Sergio Zendejas,“Contested Appropriation of Governmental Reforms in the Mexican

Countryside:The Ejido as an Arena of Confrontation of Political Practices,” in Sergio

Zendejas and Pieter de Vries,eds.,Rural Transformation as Seen from Below:Regional and

Local Perspectives from Western Mexico(La Jolla,Calif.:Center for U.S-Mexican Studies,University of California,San Diego,1997)中分析了当代墨西哥的例子。赞德加斯(Zendejas)指

出,墨西哥革命以后出现的合作农场(Ejido)系统在很大程度上使国家无从了解全国28000个艾基多的农业生

产模式、居住区和公共土地所有制的知识。米却肯州(Michoacán)的村民认为全国开展的对每一块土地调查、登记和命名都是产权个人化、分配公共土地和征收财产税的前兆,因此他们反抗丈量土地。被修正的宪法27条

设想了全国全部产权的土地市场,从而证实村民的担心是有道理的。正像一个农民所说的,“有没有这些证明文

件我们不都一直在出卖或租赁小块艾基多吗?”实际上并不是建立地方土地市场的问题,而是在国家的支持下创

建区域和全国的土地市场问题。为此国家首先要建立清晰的土地制度,因为革命所取得的地方自治使土地制度变

得不透明。关于这方面的材料还可参见Luin Goldring,Having One’s Cake and Eating It,Too:

Selective Appropriation of Ejido Reform in an Urbanizing Ejido in

Michoacán(forthcoming)。

[76] 这里我制造了一致性的假象。事实上存在着许多的土地再分配,甚至在俄国“黑土地”的许多村庄并

未重新分配土地(Yaney,The Urge to Mobilize,p. 169)。

[77] Yaney,The Urge to Mobilize,p.212.

[78] 延内指出,在门诺教派中,条田与合并的农场有同样的生产效率(Yaney,The Urge to

Mobilize,p.160)。

[79] 在这种新定居的土地上,甚至在集体定居的土地上,有共同财产和违背政府的意愿也是常见的。

[80] Yaney,The Urge to Mobilize,chaps. 7and chaps. 8.农民银行被要求向贫困农民提供贷款,不可避免地会倾向于回到旧的土地分配制度。银行需要有附属担保品作为欠款不还时的抵押,但是贫困农民的土

地分配制度并不能提供作为抵押的土地。面对这种困境,银行发现向整个村庄,或耕种相邻土地的一群农民发放

贷款才可以得到确切的土地抵押。值得注意的是,如同现代税收制度一样,现代信贷制度的运行也需要清晰的财

产制度。

[81] Yaney,The Urge to Mobilize,pp.412-442.

[82] Orlando Figes,Peasant Russia,Civil War:The Volga Countryside in Revolution,1917—1921(Oxford:Clarendon Press,1989),chap.6,“The Rural Economy Under War

Communism”.[83] 在综合的地籍调查之前,即使也有一些社会制度来安排其使用,但一些土地是对所有人开放的而不属

于任何人。在第一个地籍图册中,这样的土地往往被定为国有土地。所有的土地都被统计了,所有不是私有的东

西都被划归国有。

[84] Kain and Biagent,The Cadastral Map,p.33.海洋、河流和荒地被省略了,因为它们不能带来

财政收入。全部的调查是按照《土地税务调查手册》(Mode d’arpentage pour l’imp?t foncier)的指

导进行的。

[85] 1英尺≈0.304米

[86] Kain and Biagent,The Cadastral Map,p.5.

[87] 正像彼得·范德吉斯特(Peter Vandergeest)指出的,由于在第三世界的地籍或土地利用图使用了

全球定位的技术,使专家无须费力访问实际的地方就可以制定出土地利用的政策和规则[“Mapping Resource

Claims,or,the Seductive Appeal of Maps:The Use of Maps in the Transformation of

Resource Tenure”(paper presented at a meeting of the Association for the Study of

Common Property,Berkeley,June 1996)]。

[88] 因为滑坡、土壤侵蚀、土地移位以及土地扩大等,土地有时也会移动。对于涉及土地“移动”问题的

财产法解释,请参见Theodore Steinberg,Slide Mountain,or the Folly of Owning

Nature(Berkeley:University of California Press,1995)。

[89] 在早期著作中,我以东南亚为背景详细地探讨了这个问题。见Scott,The Moral Economy of the

Peasant,chap.4。

[90] 1785年,奥地利的弗兰茨·约瑟夫(Franz Joseph)要决定选择使用纯收入还是使用总收入作为征税

的基础。选择总收入是因为其很简单(也就是每单位土地的平均产量×土地数量×谷 ......

Seeing Like a State:How Certain Schemes to Improve the Human

Condition Have Failed

·1998 by Yale University

Originally published by Yale University Press

Simplified Chinese translation copyright ?2019 by Social

Sciences Academic Press(China)

All Rights Reserved.

青年创新基金

SSAP YOUTH INNOVATION FUND大英帝国人口统计图印度昌迪加尔公寓大楼,由勒·柯布西耶(Le Corbusier)规划修建,极端现代主义建筑代表。简·雅各布斯(Jane Jacobs),美国作家,著名城市规划师,极端现代主义城市规划的反对者。列宁著作《怎么办?》书影(最左)

罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg),波兰裔德国马克思主义理论家、哲学家、经济学家和反战活动家。在政党

问题上,与列宁的观点针锋相对。再一次永远地献给路易斯

欧文:怎么了?

约兰德:我也不知道,但是我很关心我在其中的角色,那可以说是一种驱逐。

欧文:我们正在编制六英寸的国家地图,那上面有什么不对的地方吗?

约兰德:不是在……

欧文:我们将取消那些带来迷惑和混淆的地名……

约兰德:谁迷惑了?人民迷惑了吗?

欧文:我们将那些地名标准化,使它们尽可能准确和清楚。

约兰德:有些东西却被侵蚀了。

——布赖恩·福瑞尔(Brian Friel),《翻译2.1》中文版序言

能够为本书的中文版写作一个简短的序言是我的荣幸,同时它的出版也使我忐

忑不安。

作为一个从事政治学和人类学研究近40年的学者,我感到长期和杰出的中国农

村社会研究的知识传统使我受益匪浅。我从中吸收了大量知识,尽管只是通过翻译

的著作。这不仅包括20世纪和21世纪的学术著作,而且包括中国的古典文学。我发

现后者是极富启发意义的。比如,我最近发现,《水浒传》中充满了真知灼见,它

表明在国家的压迫下,人迹罕至的山地如何成为人们避难和复兴的场所。这一经验

在很多方面也适用于我所研究的东南亚大陆山地与河谷之间的关系。

尽管我是从事东南亚问题研究,特别是从事印度尼西亚、马来西亚和缅甸问题

研究的专家,但我最初曾计划成为中国问题专家。在我开始研究生学习的1962年,访问中国是根本不可能的,更不用说从事研究了。那时,我非常想在村庄从事田野

工作,而不想成为“扶手椅上”的图书馆学者。为此,我转而学习马来语,后来在

马来西亚从事了两年的田野工作,《弱者的武器:农民反抗的日常形式》(New

Haven,1985)就是这一研究的成果。感谢威斯康星大学的爱德华·弗里德曼

(Edward Friedman),他不仅是我的同事和教学伙伴,也是我知识上的良师,他

使我能够一直与中国农村的最新研究成果同行,这也包括他自己[与毕克伟(Paul

G.Pickowicz)和赛尔登(Mark Selden)]关于河北省饶阳县五公村的著作

(《中国乡村:社会主义国家》,社会科学文献出版社,2002)。我也有幸培训了

许多学生,他们现在出色地从事中国农村研究,并且与昆明可持续发展与地方知识

研究所合作进行地方和俗语的识别。

读者将会清楚地看到,这本书的中心问题就是那些具有良好用意的领袖是如何

为使其人民的生活和景观能够现代化而设计出种种项目的。这些项目是如此巨大,如此忽视生态和社会生活的基本事实,甚至当其致命的结果已经显现出来以后,仍

然被不顾一切地继续推行。这已经成为我所关注的占主导地位的问题。我的结论是,“作为宗教信仰的极端现代主义”、独裁的权力以及软弱的市民社会为社会灾

难和自然灾难的泛滥提供了条件。我从科学林业、社会主义意识形态、城市规划

(巴西利亚)、坦桑尼亚的“村庄化”(乌贾玛)、苏联集体化和工业化农业中都

得出了这一结论。在每一个案例中我都指出了所谓的规划者对其所要改变的社会或

生态知之甚少,而地方上流行的知识及其在压迫下的适应和逃避在许多时候是如何

成功地避免了完全的灾难。我将这些工作留给我的那些有才华的中国读者。

这些项目的基石来自我所称的“清晰和简单化的设计”,这些设计是所有社会

规划、图解和管理所不可或缺的。作为一种控制人口流动的知识形式的户籍制度就

是一例。按照欧洲的标准,中国人在这方面是早熟的,早在汉代中国就出现了正式

的宗族姓氏制度。在它们之中,以及它们本身,清晰和简单化活动所显现的只是抽

象的“能力”。它们可以被负责和有益地使用(比如对于追踪和控制非典型肺炎所

必需的全国流行病统计数字),也可以为了无意义的目的而被不负责任地使用。尽

管我所讨论的几个例子都是以前的所谓“社会主义阵营”的规划,但是极端现代主

义的狂妄及其带来的灾难(比如巴西利亚、科学林业、工业化农业)并非社会主义

背景下独有的危险。它也同样可以是巨大并且强有力的组织在市场经济中的产物,当这些组织试图通过群体力量操纵自然和它们的人力以实现其控制范围最大化的时

候,就会出现类似的结果。这部著作应被看作对我所说的米提斯的赞颂:也就是对

普通人所具有的关于他们周围社会和自然如何运作的实践和有用知识,以及他们抵

制那些危害社会和自然的项目的能力的赞颂。在这个意义上,它也是对“没有等级

制度的社会秩序和相互密切关系”的赞颂,这是早期无政府主义思想的一个重要倾

向。后来在一般观念中,无政府主义代表了“无秩序和暴力”。秩序的建立不必压

制地方的和流行的内容,压制地方和流行的东西往往会带来无序。

我将这部著作的出版看作一个开展与中国同事对话的机会,我期望从他们那里

学习到的东西远比我所教授的更多。

詹姆斯·C.斯科特

耶鲁大学政治科学斯特林(Sterling)教授,人类学教授

农业研究项目主任

美国康涅狄格州纽黑文目录

导言

第一部分 清晰化和简单化的国家项目

第一章 自然与空间

国家和科学林业:一个寓言

社会事实:原始的和加工过的

铸造清晰性的工具:流行的度量,国家的度量

土地制度:地方实践与财政简况

第二章 城市、人民和语言

姓的创造

标准的正式语言的指令

交通模式的集权化

结论

第二部分 转变中的视野

第三章 独裁主义的极端现代主义

社会的发现

极端现代主义的激进权威

20世纪的极端现代主义

第四章 极端现代主义的城市:试验与批评

总体的城市计划

巴西利亚:建成的最接近极端现代主义的城市

勒·柯布西耶的昌迪加尔

反对极端现代主义城市规划的一个例子:简·雅各布斯

第五章 革命的政党:计划和诊断

列宁:革命的建筑师和工程师

卢森堡:革命的内科医生和助产士

亚历山德拉·柯伦泰和工人对列宁的反对第三部分 农村定居和生产中的社会工程

第六章 苏维埃集体化,资本主义梦想

苏维埃-美国的迷信:工业化农场

苏维埃俄国的集体化

国家控制和征收的景观

独裁式极端现代主义的限制

第七章 坦桑尼亚的强制村庄化:美学和微型化

东非殖民化的极端现代主义农业

1973年以前坦桑尼亚的村庄和“改进的”农业

“到村庄中生活,这是命令”

“理想的”国家村庄:埃塞俄比亚的变异

结论

第八章 驯化自然:清晰和简单的农业

各类农业的简单化

极端现代主义农业问答

现代主义者的信念与地方实践

极端现代主义的制度亲和力

农业科学的简单化假设

科学农业的简单化实践

比较两个农业逻辑

结论

第四部分 失去的环节

第九章 薄弱的简单化和实践知识:米提斯

米提斯:实践知识的轮廓

米提斯的社会背景和它的被破坏

一个反对知识帝国主义的例子

第十章 结语

“那是无知,傻瓜!”

为抽象公民做的计划

剥开事实见本质

图解的失败和米提斯的角色

一个亲和米提斯的制度案例鸣谢

插图来源

索引

再版译者后记导言

这部著作产生于一次知识上的迂回旅行,它是如此吸引我,因而我决定完全放

弃原来的旅程。当我做出这个似乎欠缺考虑的改变以后,沿途令人震惊的新风景和

前途更为美好的信念说服我改变了我的全部计划。我想,新的旅程有自己的逻辑。

如果在开始的时候我就有足够的智力想到这一点,这个旅行可能会更好。我清楚地

看到,虽然这个旅程的道路比我所预见的更不平坦和曲折,但它会引我到更有价值

的地方。当然,读者也许会找到一个更有经验的导游,但这是在人迹罕至的山路上

的奇特旅行,一旦你走上了这条道路,你只能满足于你所能找到的那些当地的猎人

做你的向导。

这里我想描述一下我的初衷。简单地说,最初我试图理解为什么国家看起来似

乎总是“那些四处流动人群”的敌人。在东南亚,流动的刀耕火种的山民为一方,种植水稻的山谷王国为一方,上面的判断有助于理解这两方之间存在的由来已久的

紧张关系。这已经不是简单的区域地理问题。游牧民和放牧人(如柏柏尔人和贝都

因人)、狩猎和采集者、吉普赛人、流浪汉、无家可归者、巡游的工匠、逃跑的奴

隶、农奴,往往被国家看作眼中钉。让这些流动的人口定居下来(定居化)往往成

为长期的国家项目——之所以是长期的,部分原因也在于这些项目很少有成功的。

我越研究为这些定居化所做出的努力,越感觉到这是国家试图使社会更为清

晰、重新安排人口从而使传统的国家职能(如税收、征兵和防止暴乱)更为简单容

易所做的努力。从这些概念出发,我开始看到,清晰性是国家机器的中心问题。前

现代化国家在许多关键方面几乎近似于盲人。它对它的统治对象所知甚少:他们的

财富,他们所有的土地及产出,他们的居住地以及他们的身份。它缺少任何类似详

细地图一样的东西来记载它的疆域和人口。在很大程度上,它也缺少能够将它所知

道的东西进行“翻译”的统一标准和度量单位,而这是概括总结的基础。结果,国

家对社会的干预往往是粗劣的和自相矛盾的。

上面的观点是我迂回旅行的开始。国家对其统治对象及其环境的控制是如何逐渐加强的?固定姓氏的创建、度量衡的标准化、土地调查和人口登记制度的建立,以及自由租佃制度的出现、语言和法律条文的标准化、城市规划以及运输系统的组

织等看来完全不同的一些过程,其目的都在于清晰化和简单化。在所有这些过程

中,官员们都将极其复杂的、不清晰的和地方化的社会实践取消,如土地租佃习惯

和命名习惯,而代之以他们制造出的标准格式,从而可以集中地从上到下加以记录

和监测。

自然世界的组织也与此类似。事实上农业就是将植物群彻底地再组织和简单

化,从而使之服务于人的目标。不管还有什么其他目的,科学林业和农业的设计、种植园的计划、集体农庄、乌贾玛(ujamaa)村庄、战略村落(strategic

hamlets)等,所有这些的目的都在于使它的疆域、产品和它的劳动力更为清晰,因而更容易自上而下地加以控制。

在这里与养蜂做一个简单的类比会很有意义。在前现代化时代,采集蜂蜜是很

困难的工作,甚至在蜜蜂都被关进稻草蜂箱以后,采集蜂蜜仍然需要经常赶走蜜

蜂,并经常损坏蜂群。每一个蜂箱的孵化格和储蜜格的布局都很复杂,不同蜂房之

间各不相同,这使养蜂人无法将蜂蜜干净地抽取出来。而现代的蜂箱则不同,它的

设计解决了采蜜人的问题。它使用一个“隔王板”的装置将下面的孵化格和上面的

储蜜格分开,防止了蜂后将卵产在上面。此外,腊巢也被设计成垂直的框架,每一

个蜂箱里面有9~10个蜂框,这使收集蜂蜜、蜂蜡和蜂胶等工作变得很容易。现在只

要看一下“蜂的空间”,也就是蜜蜂飞来飞去所留出的蜂框之间的距离,就可以采

蜜了,而不需要再建造相互交连的蜂巢来连接各个蜂框。从养蜂人的观点看,现在

的蜂箱更整洁、更“清晰”,使养蜂人更容易观察蜂群和蜂后,(根据重量)判断

蜂蜜的产量,用标准单元扩大或缩小蜂箱,将之转移到新地方,更重要的是可以在

温和气温下抽取足够的蜂蜜从而使蜂群能够安全过冬。

我并不打算将这个类比延伸到不适合的地方,但是欧洲早期的现代国家似乎都

在努力将那些“社会象形文字”加以理性化和标准化,从而使之成为更清晰、更便

于管理的形式。社会简单化不仅导入了更精细的税收和兵役制度,而且极大地增强

了国家的能力。这使国家可以有区别地介入各种各样的事务,如制定公共卫生标

准、进行政治监督和救济贫困人口等。

我开始理解,现代国家机器的基本特征就是简单化,国家的简单化就像一张简略的地图。它们并未成功地表达它们所要描述的真实社会活动,它们的目的也不在

此;它们只表达了官方观察员所感兴趣的片段。此外,它们还不仅仅是地图。如果

说它们是地图,当它们与国家权力结合在一起时,就可以重新塑造它们所描述的事

实。因此,国家制定地籍图册的目的是掌握那些要纳税的财产所有者,它不仅仅记

载了土地的租佃系统,而且创造了一个具有法律力量的分类系统。在第一章中我试

图说明社会和环境如何被清晰化的国家地图所改变。

这种观点并非仅限于对观察早期现代化国家有用。只要做一些适当的修改,就

可以用来观察那些在贫穷的第三世界国家以及东欧国家在发展过程中所发生的众多

巨大的失败。

我考虑到,用失败来形容这些发展的灾难是远远不够的。苏联的集体化,坦桑

尼亚、莫桑比克和埃塞俄比亚的强制村庄化都是20世纪人类巨大的悲剧,无论是生

命的丧失或生活无可逆转地被打乱。如果不特指这些特别引人瞩目的事件,而是就

一般情况而言,在第三世界的发展过程中已经充满了大型农业项目和新城市(比如

巴西利亚和昌迪加尔)失败的残骸,它们对当地居民产生了很大影响。种族之间、宗教派别之间和不同语言使用区之间的暴力冲突破坏了人们的生活。要理解为什么

有这么多人的生活受到了这些暴力的影响并不难,但我们很难把握为什么那么多试

图改善人类状况的项目只带来了悲剧性的结果。在这部著作中,我的目的在于解释

这些20世纪乌托邦式的大型社会工程失败的背后所隐含的逻辑。

我将说明,那些国家发起的社会工程带来的巨大灾难产生于四个因素的致命结

合。所有这四个因素结合在一起必然导致巨大灾难。第一个因素是对自然和社会的

管理制度——也就是上面所说的能够重塑社会的国家的简单化。就其自身而言,它

们只是现代国家机器很普通的工具。它们对于保持我们的社会福利和自由,与制造

潜在的暴君一样,是至关重要的。它们支撑了公民概念并提供了社会福利,同时它

们也支持了驱赶那些不受欢迎的少数民族的政策。

第二个因素是我所称的极端现代化意识形态,也可以说是一种强烈而固执的自

信,他们对科学和技术的进步、生产能力的扩大、人们的需求不断得到满足,以及

对自然(包括人类社会)的掌握有很强烈的信心。他们特别相信,随着科学地掌握

自然规律,人们可以理性地设计社会的秩序。毫无疑问,这种意识形态产生于西

方,是前所未有的科学和工业进步的副产品。一定不要将极端的现代主义与科学实践相混淆。正如“意识形态”一词所表明

的,极端现代主义从根本上来说是一种信仰,其合法性来自科学和技术的合法性。

因此,它也是缺少批评和怀疑的,因而也是非科学地对人类居住和生产的综合计划

可能性的盲目乐观。那些持极端现代主义的人倾向于以视觉美学的观点看待理性的

秩序。在他们看来,一个有效率的、被理性组织起来的城市、村庄或农场是一个在

几何学上显示出标准化和有秩序的城市、村庄或农场。如果一个极端现代主义者的

计划失败或受到挫折,他们就会撤退到我所称的小型化中:在示范城市、示范村庄

或示范农场中创造一个更容易控制的微观秩序。

极端现代主义既关注信念也关注“利益”。极端现代主义者,即便他们是资本

主义企业家,也会要求政府采取行动以实现他们的计划。大多数情况下,他们是国

家有权力的官员或首脑。他们热衷于某些类型的计划和社会组织的形式(如大型水

坝、中央通信和交通枢纽、大型工厂和农场、网格状的城市),因为这不仅恰好符

合他们的极端现代主义观点,而且也回应了他们作为国家官员的政治利益。说句比

较中性的话,极端现代主义与许多国家官员的利益之间有着密切的关系。

像任何意识形态一样,极端现代主义也有特定的世俗和社会含义。在第一次世

界大战中,交战国(特别是德国)动员国家经济时的出色表现使极端现代主义成为

潮流。毫不奇怪,它肥沃的社会土壤来自计划者、工程师、建筑师、科学家或技

师。作为新秩序的设计者,他们的技能和地位受到高度赞扬。极端现代主义者并不

尊重传统的政治分野;无论在左派或右派中都可以发现他们,他们的共同点是特别

希望使用国家的权力为人民的工作习惯、生活方式、道德行为、世界观带来巨大

的、乌托邦式的变化。这种乌托邦想象本身并没有危害。当它在一个自由的议会制

社会中启动规划的时候,计划者要与组织起来的国民讨论协商,就很可能会促进改

革。

只有在第三个因素加入前两个因素中以后,它们的结合才具有潜在的危害。第

三个因素是一个独裁主义的国家,它有愿望而且也有能力使用它所有的强制权力来

使那些极端现代主义的设计成为现实。处于战争、革命、危机或民族解放中的社会

往往为第三个因素提供了肥沃的土壤。在这种情况下,紧急情况往往导致对紧急权

力的夺取,而这往往导致原有政权被推翻。这样的社会往往会涌现出一批新的精

英,这些新的精英拒绝所有过去的东西,要为他们的人民做出革命性的设计。第四个因素与第三个因素紧密相关:软弱的公民社会,这样的社会缺少抵制这

些计划的能力。战争、革命和经济崩溃都会使公民社会更为软弱,并使平民更愿意

接受新的体制。由于它们具有实施社会工程的渴望和残暴对待平民反抗的力量,后

殖民的统治偶尔也会符合最后一个条件。

总之,社会的清晰性提供了大规模开展社会工程的可行性,而极端现代主义的

意识形态提供了愿望,独裁的国家则有实现这一愿望的决定权和行动能力,而软弱

的公民社会则提供了等级社会作为其实现的基础。

读者可能已经注意到,我还没有解释这些被独裁主义权力支持的极端现代主义

的计划为什么最终会失败。我写这本书的第二个目的就是探讨他们为什么失败。

被设计或规划出来的社会秩序一定是简单的图解,它经常会忽略真实的和活生

生的社会秩序的基本特征。严格服从规则的工作(work-to-rule)的失败可以清楚

地说明这一点。它们表明,任何生产过程都依赖于许多非正式的和随机的活动,而

这些活动不可能被正式设计在规划中。仅仅严格地服从制度而没有非正式的和随机

的活动,生产可能在事实上已经被迫停止。同样,那些规划城市、村庄或集体农庄

所遵循的简单化规则也是不合适的,从中不能产生出有效的社会秩序。正式的项目

实际上寄生于非正式的过程,没有这些非正式的过程,正式项目既不能产生,也不

能存在。然而正式的项目往往不承认,甚至压抑非正式过程,这就不仅损坏了项目

目标人群的利益,也最终导致了设计者的失败。

这本书可以看成一个反对极端现代主义的、人工设计社会秩序的帝国主义的一

个案例。我在这里强调“帝国主义”一词是因为我在这里并不是制造一种情况来一

般地反对科层制的规划或极端现代主义的意识形态,而是要反对那种帝国主义式的

或霸权式的计划思想,在这种思想中,所有的地方知识或实用技术完全被排除在

外。

在这本书中我要表明实践知识、非正式过程和在不可预见的偶发事件面前的随