辛伐他汀联合胺碘酮治疗阵发性心房颤动45例疗效观察

|

| 第1页 |

参见附件(1139KB,2页)。

【摘要】 目的 观察辛伐他汀联合胺碘酮对阵发性心房颤动(房颤)患者的治疗疗效。

方法 选择频繁发作的阵发性房颤患者88例,随机分成两组,治疗组45例给予胺碘酮+辛伐他汀治疗,对照组43例仅给予胺碘酮治疗,随访1年,观察心房颤动发作时及转复窦性心律后1月、6月、1年时血清中C反应蛋白(CRP)变化水平及房颤复发率。结果 治疗后,治疗组患者心房颤动的复发率明显少于对照组(P<0.01)。心房颤动发作时的CRP水平明显高于窦性心律时的CRP水平(P<0.01)。结论 辛伐他汀联合胺碘酮治疗可以减少阵发性房颤的复发,其机制可能与辛伐他汀抗炎作用有关。

【关键词】 辛伐他汀;胺碘酮;心房颤动

文章编号:1003-1383(2008)06-0662-02中图分类号:R 541.7+5 文献标识码:A

心房颤动(房颤)是临床上常见的心律失常之一,并且在人群中有较高的发病率和致残率。周自强等[1]对我国13省份大规模流行病学调查表明:房颤发生率为0.77%。尽管目前有多种介入治疗房颤的方法,但药物治疗仍为基层医院主要的治疗手段之一。本文拟观察辛伐他汀联合胺碘酮治疗阵发性心房颤动患者的疗效和炎症因子C反应蛋白(Creactive protein,CRP)的水平变化情况。

对象与方法

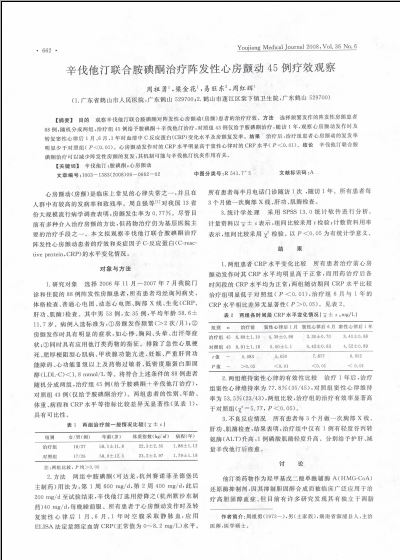

1.研究对象 选择2006年11月~2007年7月我院门诊和住院的88例阵发性房颤患者,所有患者均经询问病史、体格检查、普通心电图、动态心电图、胸部X线、生化(CRP、肝功、肌酶)检查。其中男53例,女35例,平均年龄58.6±11.7岁。病例入选标准为:①房颤发作频繁(>2次/月);②房颤发作时具有明显的症状,如心悸、胸闷、头晕、出汗等症状;③同时具有应用他汀类药物的指征。排除了急性心肌梗死、肥厚梗阻型心肌病、甲状腺功能亢进、妊娠、严重肝肾功能障碍、心功能Ⅲ级以上及药物过敏者、低密度脂蛋白胆固醇(LDLC)<1.8 mmol/L等。将符合上述条件的88例患者随机分成两组,治疗组45例(给予胺碘酮+辛伐他汀治疗),对照组43例(仅给予胺碘酮治疗)。两组患者的性别、年龄、体重、病程和CRP水平等指标比较差异无显著性(见表 1),具有可比性。

2.方法 两组中胺碘酮(可达龙,杭州赛诺菲圣德堡民主制药)用法为:第1周600 mg/d,第2周400 mg/d,此后200 mg/d至试验结束,辛伐他汀选用舒降之(杭州默沙东制药)40 mg/d,每晚睡前服。所有患者于心房颤动发作时及转复窦性心律后1月、6月、1年时空腹采取静脉血,应用ELISA法定量测定血清CRP(正常值为0~8.2 mg/L)水平。所有患者每半月电话门诊随访1次 ,随访1年。所有患者每3个月做一次胸部X线、肝功、肌酶检查。

3.统计学处理 采用SPSS 13.0统计软件进行分析。计量资料以-±s表示,组间比较采用t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验。 以P<0.05为有统计学意义。

结果

1.两组患者CRP水平变化比较 所有患者治疗前心房颤动发作时其CRP水平均明显高于正常,而用药治疗后各时间段的CRP水平均为正常;两组随访期间CRP水平比较治疗组明显低于对照组(P<0.01),治疗组6月与1年的CRP水平相比差异无显著性(P>0.05)。见表2。

2.两组维持窦性心律的有效性比较 治疗1年后,治疗组窦性心律维持率为77.8%(35/45),对照组窦性心律维持率为53.5%(23/43),两组比较,治疗组的治疗有效率显著高于对照组(χ2=5.77,P<0.05)。

3.不良反应情况 所有患者每3个月做一次胸部X线、肝功、肌酶检查,结果表明:治疗组中仅有1例有轻度谷丙转氨酶(ALT)升高,1例磷酸肌酶轻度升高。分别给予护肝、减量辛伐他汀后痊愈。

讨论

他汀类药物作为羟甲基戊二酸单酰辅酶A(HMGCoA)还原酶抑制剂,因其抑制胆固醇合成而被临床广泛应用于治疗高胆固醇血症。但目前有许多研究发现其有独立于调脂作用外的生物学效应。本文观察结果表明:胺碘酮和辛伐他汀联用能够显著减少阵发性房颤复发。与单纯胺碘酮组相比,疗效有显著性差异,联合组优于单纯组(P<0.01)。其机制可能与辛伐他汀抗炎作用等[2]有关。因心房组织的炎症可改变心肌细胞的电生理,使心房肌的非均一性和各向异性增加及传导速度减慢,有利于折返的形成,从而促进房颤的发生和持续。

Dernellis等[3]认为炎症是房颤发生的原因,CRP是目前炎症反应中主要的、最敏感的标志物之一,其水平高低对房颤患者的复发及持续都有影响。因而通过抗炎这一途径可能对于治疗房颤具有一定的作用。有研究报道[4]他汀类药物可通过降低C反应蛋白而预防心房颤动发生。本研究结果也证实他汀类药物可以减少炎性介质CRP的水平和降低房颤的复发,用药后6月CRP水平下降明显,与治疗前、对照组同期相比均有显著性意义(P<0.01)。治疗组6月与1年的CRP水平相比差异无显著性(P>0.05),考虑可能为他汀类药物降低CRP一定水平后,可长期维持这一水平。其减少房颤复发的机制可能为降低CRP水平,延长心房有效不应期,缩短持续时间,因而减少房颤的发生。

传统的抗心律失常药物胺碘酮通过延长心肌组织动作电位时间及有效不应期,对房颤的复律和维持窦性心律有一定作用,如与他汀类药物联用则很可能具有疗效叠加的效果。本研究同周培荣等[5]研究结果都证实这一叠加效果的推论。值得一提的是,由于本研究随访方法的限制,不能排除无症状的房颤发作或夜间睡眠中短阵房颤发作的可能性,这些因素的存在可能导致本研究结果出现一定的偏移。同时由于所观察的样本量尚少且时间仅为一年,因此有必要以更大样本量和更长时间观察其疗效。

参考文献

[1]周自强,胡大一,陈 捷,等.中国心房颤动现状的流行病学研究[J].中华内科杂志,2004,491-494.

[2]Patel AA,White CM,Shah SA,et al.The relationship between statin use and atrial fibrillation[J] ......

您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件(1139KB,2页)。