留守与非留守青少年的自我和谐及应对方式

|

|

|

[摘要] 目的 探讨留守与非留守青少上在自我和谐及应对方式上的差异及各自的特征。方法 采用自我和谐量表(SCCS)及应对方式问卷对321名青少年进行问卷调查。结果 ①留守青少年在自我经验的不和谐性上比非留守青少年高,但差异不显著;②留守青少年表现更多的自我刻板性,及自责和退避的应对方式;③父母情感和睦及父亲、母亲温暖慈爱的教育模式下,青少年表现出更多的解决问题等积极的应对方式。结论 留守青少年与非留守青少年在自我和谐性及应对方式上均存在一定程度的差异;不管是留守还是非留守青少年的父母都应注意夫妻间情感模式及教育方式对子女的影响,引导孩子建立积极的应对方式。

[关键词] 自我和谐;应对方式;留守青少年;非留守青少年

R0gers等心理学家认为,个体自我和经验(或表现、体验)之间的一致和和谐,是心理健康的重要标志。个体有着维持各种自我知觉间的一致性,协调自我与经验之间关系的机能。当个体体验到的自我与实际上的经验产生分歧时,个体就会经历不协调(incongruence)。即处于一种“不和谐”的状态。Rogers指出,自我不协调有两种情况,第一种情况是个体自我概念中的理想自我(ideal self)与真实自我(real self)的不一致;另一种是直接经验与间接经验的不一致。个体为了维持其一致的自我概念就会采用各种各样的防御机制。应对行为是个体作为应激与健康的中介机制,对身心健康的保护起着作用。

, http://www.100md.com

在我国.外出务工的人占比较大的比例,其子女教育的问题渐渐引起社会、媒体等的广泛关注。有调查显示,教师总体上认为父母外出打工儿童在一般印象、学习、品行、情绪上比父母在家儿童的问题严重。60%以上的教师认为父母外出打工的孩子绝大多数情绪上有问题、他们比父母在家的孩子更难教育、绝大部分很可怜;70%以上的教师认为父母外出打工以后,孩子的成绩差了、品德差了;65.9%的教师认为父母打工的孩子心理上问题较大。在教学一线的心理健康老师认为:留守儿童成为青少年后,其应对方式也多采用消极方式。这种主观经验容易形成一种偏向性理解。本文即基于此.来探讨留守青少年是否和非留守青少年相比有更多的心理不和谐。多采用消极应对方式。

1 对象与方法

1.1 对象 选取湖南某高中387名学生进行问卷调查,剔除无效数据,最后用于统计分析的研究对象共321人。其中非留守男生108人,女生87人;留守男生60人,女生66人。

, 百拇医药

1.2 方法 ①采用王登峰根据Rogers有关自我和谐概念的阐述而编制的自我和谐量表(SCCS),考查青少年自我与经验的不和谐、自我的灵活性、自我的刻板性3个维度,并了解总的和谐情况。②采用肖计划等编制的应对方式问卷来考查留守与非留守青少年的应对方式差异。该问卷由退避、幻想、自责、求助、合理化、解决问题6个因子构成,包括62个条目,具有较好的信度和效度。③研究中自变量除了留守与非留守情况外,还据心理教师的意见加入了父母亲的情感、父母亲的教育方式。父母亲情感划分为和睦、一般、不和睦,父亲、母亲的教育方式是:严厉惩罚、过分干涉、偏爱自己、过度保护、温暖慈爱、偏爱同胞。④调查以班为单位对被试进行团体施测,问卷填写采用无记名方式,要求其做出独立的、不受任何影响的自我评定。所有数据采用SPSS 11.5 for Windows进行统计、分析处理。

2 结果

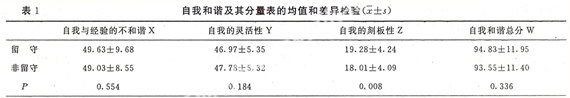

2.1 留守青少年在自我经验的不和谐得分及和谐的总分均比非留守青少年高,但差异不显著;两者在自我的刻板性上差异显著(P<.01),留守青少年显示更多的刻板性,见表1。

, http://www.100md.com

不论是留守还是非留守青少年在青春期经历的自我不和谐没有显著性差异,这一时期青少年的自我意识不断分化,在“矛盾-统一-新矛盾-新统一”转化过程中不断发展与变化,这时期青少年经历的不和谐较多。留守青少年显现更多的自我刻板性,但在自我灵活性上没有显现出明显的差异,非留守青少年有更多的自我灵活性,但未达到统计学的显著水平。调查与以往对高中生、大学生的和谐状况描述有所差异,其差异可能来源于样本的选择,本研究着重考查留守与非留守青少年的差异。

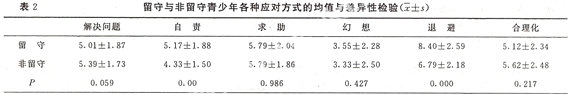

2.2 在应对方式上的测量显示:留守青少年与非留守青少年相比,表现出更多的自责、退避及幻想,其中自责和退避均达到了显著性的差异。非留守青少年表现出更多的解决问题、合理化的倾向,但均未达到显著水平,仅在解决问题上达到边缘显著性(P=0.059)。在运应求助这一应对方式上,留守与非留守青少年也未显示出差异,见表2。

留守青少年大都在儿童期父母亦不在身边。在其儿童期,与非留守儿童相比,性格多自卑、沉默、悲观。到青少年期这种习惯模式可能得到部分保留。因而在应对生活中的事件上,更多采用退避与自责等消极应对方式。但在总的应对方式上,留守青少年同样即采用了积极应对方式,也采用了消极应对方式。除退避与幻想外,每一种应对方式的采用情况差异不显著。

, 百拇医药

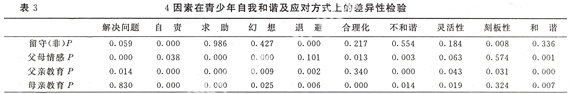

2.3 据实践经验,有众多心理健康老师提出,父母的教育方式及夫妻间情感同样影响青少年的自我和谐及应对方式。本研究基于此,还以父母间情感及父亲、母亲的教育方式作为了自变量。研究显示:父母情感的差异对青少年解决问题、自责、求助、幻想、合理化均有显著影响;父母情感是否和睦不仅在所经验的不和谐上有差异,在总的和谐性上也差异明显。父亲、母亲的教育方式的差异对青少自责、求助、幻想、退避影响的差异均显著;父亲的教育方式对自我和谐的各个指标都有显著影响;母亲的教育方式在刻板性上没有体现出差异。父、母亲的教育方式差异还体现在青少年应对方式中合理化、解决问题这二项;父亲的教育方式对解决问题的应对方式影响更大,母亲的教育方式在合理化一项上影响更显著,见表3。

LSD多重比较发现,父母感情不和睦者,表现出更多的自责、经验的不和谐;父母情感和睦者表现出更多的解决问题、合理化的应对方式。父亲、母亲严厉惩罚的教育方式,青少年采用更多的自责、退避;父母亲过分干涉,青少年采用更多的退避;母亲偏爱自己表现更多的合理化;父母过度保护表现更多的幻想、求助;温暖慈爱表现更多的解决问题、求助;父亲偏爱同胞的教育方式带来更多的自责与退避。

, http://www.100md.com

3 讨论

研究显示,留守青少年与非留守青少年在和谐度上不存在显著差异。青少年阶段是自我意识形成的关键时期,受到各种相冲突的信息,具有相对的矛盾性,因而都经历相当的自我不和谐,这种不和谐并非只有留守青少年能体验;但留守青少年长期处于与父母分离的状态,容易形成一种反应的固定模式,因而也表现出更多的自我刻板性。不论是留守还是非留守青少年均即采用积极应对方式也受用消极应对方式;但与非留守青少年相比,留守青少年采用了更多的消极应对方式。留守青少年处于寄养等尴尬地位,表现出更多的内攻击性倾向,面临冲突时,更多采用自责、退避。一方面对父母不在家感到无助,缺少温暖;另一方面也体谅父母出去是为了家庭的生存而产生自责。遇到问题时,在童年时代感到无能为力。没有支持而不敢面对,这种习惯性的退避仍然会给青少年时期的应对方式留下习惯模式的痕迹。非留守青少年解决问题的应对方式应用比留守青少年多,达到边缘显著。青少年一方面追求独立,一方面又存在依赖性。在求助方面,留守与非留守青少年的差异不显著,留守青少年更多的求助家庭外的机构,如校心理咨询中心等。

, http://www.100md.com

研究还发现,留守与非留守并非是青少年自我和谐及应对方式差异的唯一因素。父母亲的情感及父母亲的教育方式对青少年的发展起到非常重要的作用。温暖慈爱的家庭教育方式下,青少年更多采用积极的应对方式,尤其是父亲的教育方式对青少年采用解决问题的应对方式差异大,父亲温暖慈爱与过分干涉、过度保护问差异巨大。母亲的影响也不容忽视,各种不同的教育方式差异也显著。父母亲的情感及自身处理问题的方式对青少年影响加较大。不管是留守还是非留守青少年的父母都应注意夫妻间情感模式及教育方式对子女的影响,引导孩子建立积极的应对方式。

研究启示,我们一方面应注意留守青少年,尤其是注重培养留守儿童积极的应对方式;另一方面也不能盲目扩大留守对儿童、青少年造成的影响。在学校教育上,不容忽视正确引导青少年建立起解决问题等积极应对方式,多开展家长学校活动,引导家长注重自己的教育方式及自身的模范作用。留守青少年家长应注意与子女的沟通,让其从主观感受上体会到家庭的温暖及慈爱和积极的应对方式。正面面对留守给子女带来的自我经验的不和谐及应对方式的影响,并及时疏导,而不是简单的避而不谈或一味责备。, 百拇医药(谢四元 张 芳)