外敷内服法治疗原发性三叉神经痛临床观察

|

摘 要:目的:观察外敷八仙膏,内服蠲痹通络饮治疗三叉神经痛的临床疗效。方法:选择三叉神经痛患者90例,随机分为2组,治疗组外敷八仙膏,内服蠲痹通络饮,对照组口服卡马西平、维生素B1。观察疼痛消失缓解的情况,评定疗效。结果:2组治疗60min后统计即时疗效,无显著差异(P>0.05),疗程结束后,2组远期疗效,治疗组明显优于对照组(P<0.05)。结论:中药八仙膏、蠲痹通络饮有明显镇痛和止痛作用。

关键词:三又神经痛;八仙膏;蠲痹通络饮;外敷;内服

根据中医内病外治,标本兼顾的理论和现代药学透皮吸收的理论,自2000年以来,笔者采用民间经验方八仙膏和自拟的蠲痹通络饮,外敷内服治疗三叉神经痛60例,取得满意疗效,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料90例患者均为门诊确诊为三叉神经痛患者,根据随机数字表分为治疗组与对照组。其中治疗组60例中女42例,男18例;年龄23-74岁,平均47岁;病程最短半年,最长15年。发病部位:右侧36例,左侧24例;Ⅱ支发病3l例,Ⅱ、Ⅲ支混合26例,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支混合3例;其中面部肿胀9例,眼震颤4例,伴发面肌抽搐15例。对照组30例中女22例,男8例;年龄23—76岁,平均46岁;病程最短半年,最长16年;发病部位:右侧17例,左侧13例;Ⅱ支发病16例,Ⅱ、Ⅲ支混合13例,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ支混合1例。其中面部肿胀4例,眼震颤2例,伴发面肌抽搐7例。两组性别、年龄、病程、病情无明显差异(P>0.05),具有可比性。

, http://www.100md.com

1.2 诊断依据 参照《实用中西医结合口腔病学》制定。①疼痛为剧痛、电击样痛、突发性痛。②疼痛持续时间数秒至数分钟。③有板击点。④突然发作,随疼痛的消失有间歇性缓解期。⑤疼痛部位明显,局限于三叉神经一个或几个分支的分布区。

具备上述部分或全部症状,在排除牙源性疼痛、副鼻窦炎、偏头痛、颞下颌关节紊乱综合征、吞咽神经、三叉神经疱疹及继发性三叉神经痛后即可作出诊断。

2 治疗方法

治疗组:以八仙膏(全蝎、生南星、僵蚕、白附子、细辛、路路通、炮山甲、冰片)外敷。方法:将以上药物分别研末过100目筛,用凡士林作基质制成外用膏剂,取八仙膏适量分别涂贴于相关穴位。Ⅰ支发病者涂贴下关穴、印堂穴、太阳穴、阿是穴(板击点);Ⅱ支发病者涂贴下关穴、四白穴、迎香穴、阿是穴(板击点);Ⅲ支发病者涂贴下关穴、颊车穴、承浆穴、阿是穴(板击点);然后用纱布敷盖,胶布固定,每周3次,每次24h。蠲痹通络饮(当归、川芎、地龙、蜈蚣、丹参、白芍、红花、羌活、制川乌、草乌、生甘草)。胃火炽盛加黄连、石膏;肝火旺盛加龙胆草、丹皮;瘀血阻络加乳香、没药;遇风痛重加自芷;久痛不止加制马前子,每日1剂,水煎服,早晚各服1次。以上2药1周为1个疗程,连续观察

, 百拇医药

3 个疗程。

对照组:口服卡马西平,1次0.1g,每日3次;维生素B。片1次20mg,每日3次,疗程1周,连续观察3个疗程。

2组均以60min治疗后统计即时疗效,随访半年统计远期疗效。治疗期间避受风寒,忌食生冷及辛辣食物,避免情绪波动。

3 疗效标准与结果

3.1疗效标准痊愈:疼痛停止,其他伴随症状消失或大部分好转,随访半年未再复发。显效:疼痛明显减轻,发作次数减少,伴随症状也好转。有效:疼痛减轻,伴随症状有所改善。无效:疼痛不减,伴随症状无改善。

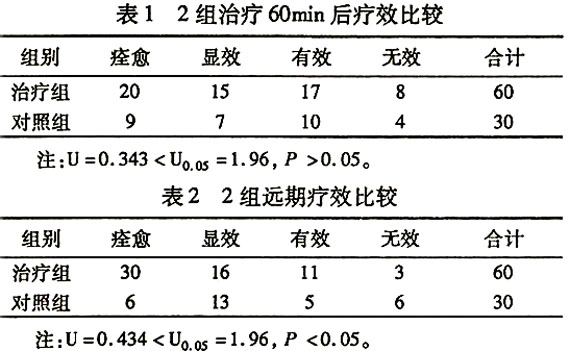

3.2治疗结果2组治疗60min后疗效比较,见表1。治疗组与对照组比较,差异无显著性意义(P<0.05),提示治疗组与对照组无明显差异。

, http://www.100md.com

2组远期疗效比较,见表2。其中治疗组与对照组比较,差异有显著性意义(P<0.05),提示治疗组的远期疗效优于对照组,表明治疗组的远期疗效持久而稳定。

4 讨论

原发性三叉神经痛是面部三叉神经分布区反复发作的阵发性剧痛,又称痛性抽搐,是一种致病因素和发病机理目前都尚不完全明了的疾病。目前西医多采用对症治疗,虽然药物治疗见效快,但也仅有50%-70%,且疗效不巩固,容易复发,长期服用治疗效果差,有一定副作用,如畏光、眼球震颤、白细胞减少等。

原发性三叉神经痛属于祖国医学的“偏头风”之范畴,因其位高越,疼痛乍发乍止,颇具“风”之特点,又因三叉神经痛患者大多数病程较长,正气虚弱,卫外不固,其病机为本虚标实。若情感急躁或情感内伤,风、寒、热、痰各种致病因素乘虚而入。上犯于面部,使清阳之气受阻,三阳经经气不利,经络瘀阻,气血运行不畅,经络血流受阻,是造成疼痛发生的主要原因,其病位在经络,变化在气血,表现为疼痛。临床以活血祛风,通络止痛为治则。八仙膏依据“内病外治”、“脏腑经络”的理论,并结合现代透皮吸收制剂结合而成,在治疗大法上不离“通则不痛”的原理。药用全蝎、僵蚕、白附子、生南星、路路通,祛风止痉、通络止痛;细辛温经散寒止痛;炮山甲活血化瘀,搜风活络;冰片开窍醒神、消肿止痛、透皮吸收。根据病变所在神经支,敷贴于相关穴位,使穴位得到持久适度的刺激,而且药力直达病位。现代医学认为,皮肤具有渗透能力和吸收作用,经络腧穴对药物的理化刺激有特殊的敏感性,作用的放大性,整体调节性和药物的储存性,在经过皮肤的吸收与贮藏的基础上,再通过经络的传导与叠加等,达到治疗三叉神经痛目的。内服方以当归、白芍、养血荣筋,缓急止痛;羌活、制川乌、草乌,温经散寒止痛;地龙、蜈蚣祛风解痉,通络止痛;川芎、丹参、红花活血化瘀、通络止痛。以上两方以活血化瘀为主,即止痛有当先以通为先,即通经络,通气血,消瘀滞,兼以养血荣筋,祛风通络,化痰散结,标本兼顾,虚实同治。这种外敷与内服,整体与局部相结合的方法,针对病因,切中病机,直达病位,使经络疏通,气血调畅,解除痉挛,疼痛自止,故能收到较好的疗效。

本研究经多年临床观察证实,60例接受八仙膏外敷患者,敷贴后无1例出现局部药物刺激性皮损,也未出现局部及全身性过敏等毒副作用,仅有少数患者局部有轻微灼热感与微弱刺痛,1—2天即可消失,故毋需中断敷贴治疗或特殊处理。, 百拇医药(孟兆君 王红艳)