CT对新生儿缺氧缺血性脑病评价的临床研究(1)

|

【摘要】目的: 通过CT临床评价新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)的颅内特征与临床相关性。方法:收集来我院临床诊断为缺氧缺血性脑病患儿80例,于产后5小时~28天CT扫描,观察其不同时期CT表现的变化。结果:早期(发病0~6天)主要表现为脑内低密度灶、脑实质水肿以及颅内不同部位出血;中期(发病7~14天)前述病灶表现为部分低密度灶好转、出血吸收;15天后为后遗症表现,局部脑萎缩、软化灶形成,部分轻度病例可表现正常。结论:新生儿缺氧缺血性脑病的CT表现随时间变化有其演变过程,正确认识影像表现对临床治疗及预后评估有很大意义。

【关键词】新生儿;缺氧缺血性脑病;CT;脑缺血

文章编号:1009-5519(2007)23-3496-02 中图分类号:R81 文献标识码:A

Clinical research of neonatal hypoxic ischemic enncephalopathy with CT

, 百拇医药

HUANG Pei

(Department of Pediatrics,The People's Hospital of Jurong,Jiangsu 212400,China)

【Abstract】Objective:To analyse the correlation of CT images in neonates with hypoxic ischemic encephalopathy(HIE) and its clinical manifestation.Methods:CT examination was performed in 80 neonates with HIE in 5 hours to 28 days after their birth.The different CT imaging manifestations at the different stages of HIE were observed and analysed.Results:The lower density,brain edema and hemorrhage were observed in the early stage(0~6 days).The lower density took of favourable turn partially and hemorrhage was absorbed in the middle stage(7~14 days).In the last stage,a part of the neonates returned to normal,while atrophy and softening of the brain were the sequelae in some neonates.Conclusion:CT manifestations of neonatal HIE vary at the different stages,which could help the clinical treatment and appraisal prognosis.

, http://www.100md.com

【Key words】Neonate;Hypoxic ischemic encephalopathy;CT;Cerebral ischemia

新生儿缺氧缺血性脑病(Hypoxic-ischemic encephalophathy,HIE)是由于各种因素引起的围生期脑缺氧缺血导致胎儿或新生儿的脑损伤,主要由宫内窘迫、新生儿窒息缺氧引起,少数可发生于其他原因引起的脑损害。它多见足月儿,但也可发生在早产儿,是导致儿童神经系统伤残的常见原因之一。有60%的患儿可以得到康复,25%遗留神经系统后遗症,11%死亡[1]。HIE的发生、发展、转归随时间变化有其自身的规律,而相应的CT表现在不同的时间段也各有不同。所以,为了有效进行治疗,减少后遗症的发生,正确认识HIE患儿CT影像表现的变化有重要意义。本文对2001年7月~2006年11月来我院检查的80例HIE患儿的临床表现和CT表现的相关性及其病理生理特点进行综合分析。

1 临床资料

, http://www.100md.com

1.1 一般资料:收集本院2001年7月~2006年11月有窒息史的新生儿病例,临床诊断为HIE 的患儿共80例。所有病例均经螺旋CT扫描,表现不同程度的颅内异常改变。其中男42例,女38例,年龄在4小时~28天。足月儿55例,早产儿25例。胎龄25~35周。所有病例按发病时间分为3组,0~6天组37例,7~14天组31例,> 14天组12例。扫描时间为产后5小时~28天。以上患儿均有不同程度的宫内窘迫、新生儿窒息、吸入性肺炎、呼吸暂停等病史。临床表现有抽搐、惊厥、紫绀、肌张力改变、易激惹、呼吸困难、嗜睡、昏迷等。

1.2 方法:CT扫描采用日本东芝Asteion全身螺旋CT机。扫描范围由颅底至颅顶。基线为眶耳线,层厚和层距均为5~7 mm,层数10~15层,均为平扫。为保证CT片质量,扫描前患儿均用水合氯醛灌肠,使患儿睡眠。

1.3 CT影像分度标准:轻度:脑实质的低密度区分布在1~2个脑叶,少数病例合并少量颅内出血(多为蛛网膜下腔出血);中度:低密度区超过2个脑叶,灰白质界线模糊,部分脑沟消失;重度:脑实质呈弥漫性低密度改变,灰白质界线消失。

, http://www.100md.com

1.4 患儿临床表现分类:轻度:出生24小时内症状最明显,常出现淡漠与激惹交替或过度兴奋,有自发或剌激引起的肌阵挛,颅神经检查正常,肌张力正常或增加,Moro反射增强,其他反射正常;中度:24~72小时症状最明显,意识淡漠,嗜睡,出现惊厥,肌阵挛,肌张力减退,瞳孔缩小,周期性呼吸伴心动过速; 重度:出生至72小时 症状最明显,昏迷者深浅反射及新生儿反射均消失,肌张力减低,瞳孔固定无反应,有心动过缓,低血压,呼吸不规则或暂停,常伴有惊厥[2]。对80例患儿的临床及CT分度进行综合分析来探讨它们之间的相关性。

1.5 统计学方法:计数资料采用t检验,不同构成比采用卡方检验。

2 结果

2.1 CT 特征:临床诊断为轻度HIE的患儿,CT表现为不超过2个脑叶实质内散在局限性边界清楚低密度区,无占位表现,常见于额叶、顶叶,灰白质分界清楚;临床诊断为中度 HIE 的患儿,CT表现为脑实质内超过2个脑叶的片状的低密度灶,但不累及全部大脑半球,灰白质分界不清,其中有3例在低密度病灶中出现点状的高密度出血灶,脑室的形态正常,脑室内无出血;临床诊断为重度HIE的患儿,CT表现为两侧大脑半球广泛的低密度病灶,灰白质界限消失,全部伴有颅内出血。

, http://www.100md.com

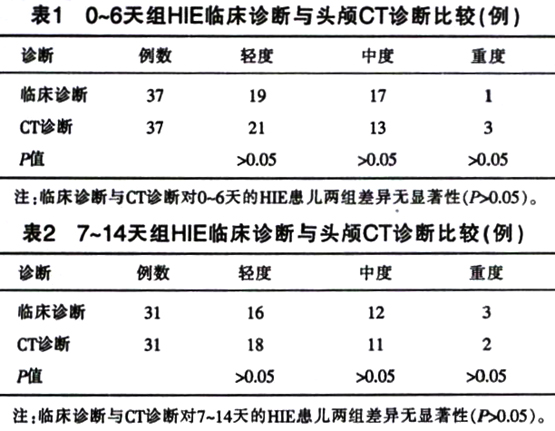

2.2 0~6天组HIE临床诊断与头颅CT诊断比较见表1。

2.3 7~14天组HIE临床诊断与头颅CT诊断比较见表2。

3 讨论

3.1 HIE 的病理生理机制及CT表现与分度:HIE的发生主要与围生期胎儿窒息有关,围生期缺氧致能量代谢障碍及脑血管自动调节障碍,导致脑血流量下降,脑血管通透性增高,脑细胞水肿、多发性脑组织缺血坏死[3]。一旦缺氧,首先使脑的能量供应不足,氧和葡萄糖能量代谢障碍产生过多的乳酸和二氧化碳,引起代谢性酸中毒及低氧血症引起酸中毒,同时脑血流量调节功能降低,形成脑的低灌注缺氧可使氧自由基(O2-)产量增加,使细胞膜受到损害,当毛细血管壁细胞受损后渗透性增加,水、钠离子及蛋白质漏出,引起脑水肿,进一步导致尚未完善的髓鞘受损,部分髓鞘变性,引起细胞性水肿。间质水肿又使动脉阻力增加,加重脑缺血,脑水肿可使颅内压升高,加上毛细血管壁水肿,管壁狭窄使脑血流量进一步减少,从而导致脑缺血及脑坏死。病变多弥漫发生,但最易发生于大脑前、中动脉末梢的交界及脑室周围的白质区。严重的病例可发展成脑室周围的白质软化,形成囊腔或吸收后导致脑室扩大,脑白质减少。神经元坏死损伤脑皮层、间脑及基底节区、脑干和小脑,呈板层坏死模式。晚期由于神经元消失、胶质细胞增生和过度髓鞘化,使基底节和丘脑呈大理石样变性[4]。根据以上病理生理特点,HIE患儿在不同的发病时期及程度的不同就表现出不同的CT特点。其中脑组织水肿后形成的低密度改变是HIE患儿头颅CT较早出现的征象而且发生率很高。主要表现为小片状、枫叶状、花瓣状。需要注意的是对早产儿脑白质密度CT值的测定要谨慎,因为早产儿脑组织含水量较高,脑髓质化不完全及缺乏髓鞘的形成,在CT扫描时可以出现低密度的改变,是正常发育的过程而非病变。随着病变的严重程度及时间的增加,水肿的程度和范围会随之增加,此时就会出现蛛网膜下腔出血, 脑实质内出血以及脑室内出血。本组病例出现上述情况的发生率为25%。, http://www.100md.com(黄 培)