认知-行为疗法对急性非特异性腰痛的影响

|

【摘要】目的 探讨认知-行为疗法对急性非特异性腰痛(ANLBP)患者的影响。方法 将60例ANLBP患者随机分为干预组30例和对照组30例,对照组常规卧床休息1周,同时给予蜡疗及口服非甾体类消炎镇痛药治疗,干预组在给予蜡疗及口服非甾体类消炎镇痛药治疗的同时进行认知行为治疗。于患者入院时、治疗2周时分别采用视觉模拟评分(VAS)和中文版Roland-Morris功能障碍调查表(RMDQ)评价。结果 干预2周时干预组较对照组VAS、RMDQ评分有明显差异(P<0.05)。结论 对ANLBP患者在药物及理疗基础上进行认知行为综合治疗,有利于改善患者的病情,提高生活质量。

【关键词】急性非特异性腰痛;认知-行为疗法;视觉模拟评分

非特异性腰痛是指持续或反复发作的下腰痛,具体的病理改变部位不能肯定,但可排除局部的特异性疾病和神经根压迫[1]。它是许多成年人罹患的一种自限性疾病,在人的一生中发病率高达60~80%,多数患者在3个月内症状可缓解,但复发率高达75%,是导致成年人残障的主要原因。对于急性非特异性腰痛(acute nonspecific Iow back pain,ANLBP)临床常规治疗、卧床休息、口服镇痛药及理疗。随着传统的生物医学模式向生物-心理-社会医学模式转变,社会心理因素、性格特征与腰背痛的关系越来越受到医务人员的重视。为探讨认知行为疗法对ANLBP患者的康复影响,笔者对30例患者实施认知-行为干预,并与常规治疗进行比较,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2009年5月~2010年12月在本院住院治疗的ANLBP患者60例,其中男39例,女21例;年龄18~55岁,平均35岁。将60例患者随机分为常规治疗对照组30例,男19例,女11例;认知行为干预组30例,男20例,女10例。两组患者一般临床资料、入院时VAS评分及RMDQ评分比较,差异均无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 (1)急性发病,病程<1周,且非外伤、骨折、肿瘤、结核或内科疾病所致的ANLBP患者。(2)可有腰椎间盘突出、膨出影像征象,但直腿抬高试验阴性、无明显下肢放射痛及感觉异常。

1.3 方法

1.3.1 对照组 (1)绝对卧床休息1周(饮食生活、大小便等均在床上进行),1周后可下床适宜的活动。(2)药物镇痛:口服非甾体类消炎镇痛药复方氯唑沙宗片0.55 g,3次/d,共7 d,饭后服用。(3)物理疗法:床边蜡疗1次/d,共14次。

1.3.2 干预组 在同对照组的药物镇痛及蜡疗的基础上,同时给予认知行为干预治疗2周。

1.3.2.1 认知疗法 以个体与集体治疗相结合的方式进行,1周内2~3次,每次30 min,根据患者需求随时给予积极性强化干预。(1)认知评估。全面了解患者目前存在的问题、生活环境、应对方式、社会支持等,鼓励患者表达不愉快的感受和情绪,找出患者不符合逻辑的负性思想。(2)认知重建。通过心理互动和实践,同患者一道分析负性情绪对病情的影响,重建正确认知行为。(3)心理支持。根据个体化的原则运用不同的方法,如解释、安慰、暗示等,对患者进行心理疏导,引导患者领悟治疗的重要性,并提供指导性建议,增强患者治愈的信心。

1.3.2.2 行为疗法 (1)鼓励患者在能忍受疼痛的限度内不限制其任何活动,如散步、慢跑;个别极度疼痛患者可相对卧床休息1~2 d后再活动。(2)腰背部肌力平衡锻炼:躯干左、右侧对称旋转运动各10次 /d,分早、晚2次完成。(3)舒缓情绪:白天可在非查房时间和非午休时间听轻音乐、看电视等分散注意力来减轻疼痛,尽可能多地给予患者正确积极的评价和鼓励。

1.3.3 评定处理 两组患者均在入院时和干预治疗2周时,采用视觉模拟评分法(VAS),在10 cm的VAS量表上进行临床疼痛评估(0分为无疼痛,10分为极度疼痛)。用中文版Roland-Morris功能障碍调查表(RMQ)进行活动能力评定,分值为0~24分(0分表示各种活动能力正常,24分表示严重失能)。

1.3.4 统计学方法 应用SPSS 13.0统计软件对数数据进行处理。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用配对(组内)和成组(组间)t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

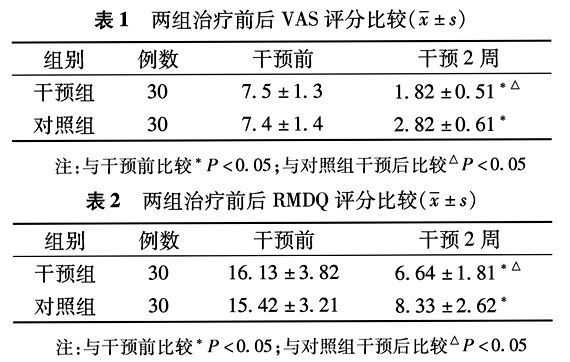

2.1 两组患者治疗前后VAS评分比较 两组患者治疗后VAS评分明显下降,且干预组VAS评分下降较对照组明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者治疗前后RMDQ评分比较 两组患者治疗后RMDQ评分明显下降,且干预组RMDQ评分下降较对照组明显,差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

疼痛既是一种复杂的心理生理反应,又是一种主观的自觉症状[2]。疼痛会诱发一些不良的行为和情绪反应,若患者不能恰如其分的评价和应对疼痛,长期处于这种状态会导致明显的认知扭曲和无助感,产生心理障碍。忧郁情绪的人,一旦发生急性腰痛,比较容易转为慢性,而患者在急性期的个人感受和应对疼痛的方式会影响患者的疼痛发展及预后,心理因素会导致急性腰痛发展为慢性[1]。

3.1 认知疗法对ANLBP作用 通过访问和观察患者等途径获得评估资料,为患者提供与疼痛及治疗相关的信息,让患者客观地评价目前的身心状态和应对策略,使患者意识到疼痛只是生命中需要解决的一个问题而不是生命的决定因素,起到了重塑患者对待疼痛的态度。给予患者积极的心理支持,减轻患者心理应激反应,缓解精神紧张、焦虑状态,提高社会适宜能力。

3.2 行为疗法对ANLBP作用 行为干预可提高患者的活动水平和生存质量,减轻患者对药物的依赖、卧床休息等限制性生活方式,使患者回到一个更为有效的生活方式中。许多疼痛患者都惧怕运动,认为运动会诱发和加重疼痛。卧床休息会引起早期腰椎活动范围减少和僵硬度增加,反而会减弱患者的活动能力和耐力,促进疼痛的加重[3]。笔者通过指导患者早期下床活动及腰背部肌力平衡锻炼有效地提高患者的身体素质和耐受力,转移患者的注意力,从而增加患者控制疼痛的能力和信心。舒缓治疗能分散患者对疼痛的注意力,减少对疼痛的警觉,降低了疼痛阈[4]。

本文结果表明认知行为综合治疗急性非特异性腰痛,有利于改善患者的病情,提高生活质量。这提示,腰痛与心理因素关系密切,但并不是说腰痛患者是无病呻吟,虽然有些患者无器质性的病变,但体内仍存在现代医学尚未发现的神经生物学变化,在对ANLBP患者治疗时,应重视心理和躯体成分。相信随着心理学对疼痛治疗及康复的不断介入,认知-行为疗法必将对ANLBP的临床诊断、治疗及预后起到较大的指导作用。

参 考 文 献

[1] 庹焱,赵继军,姜安丽.心理因素对非特异性腰背痛影响的研究与干预进展.上海护理杂志,2008,8(5):66-68.

[2] 林建强,李洪秋,李关龙.心理因素与下腰痛.中国临床康复杂志,2002,6(17):2507-2512.

[3] Wilkinson MJB.Does 48 hours bed rest influence the outcome of acute low back pain.Br J Gen Pract,1995,45:481-484.

[4] 张雅坤,周玲君,郭振华,等.认知行为疗法在疼痛治疗中的运用现况及展望.中国疼痛医学杂志,2003,9(3):163-166., http://www.100md.com(袁君君 陈凯 王希)